从32位到64位:全面剖析x86架构的位数演变与性能影响

- 问答

- 2025-10-24 02:46:28

- 1

好,咱们来聊聊x86架构从32位到64位这趟旅程吧,这事儿得从Intel 8086说起,但真正让32位普及的是80386,那大概是1985年的事,你知道吗,当时很多人还在用16位的286,突然来个32位,其实市场反应没那么快… 觉得“32位?我用的软件还是16位的呢,这玩意儿有啥用?” 😅 但CPU设计者看得远啊,他们知道内存寻址空间迟早会不够用,32位能寻址4GB内存,在80年代这简直像天文数字,谁会用满4GB?可谁能想到,后来Windows XP时代, gamers 和专业用户真的开始抱怨4GB不够用了…

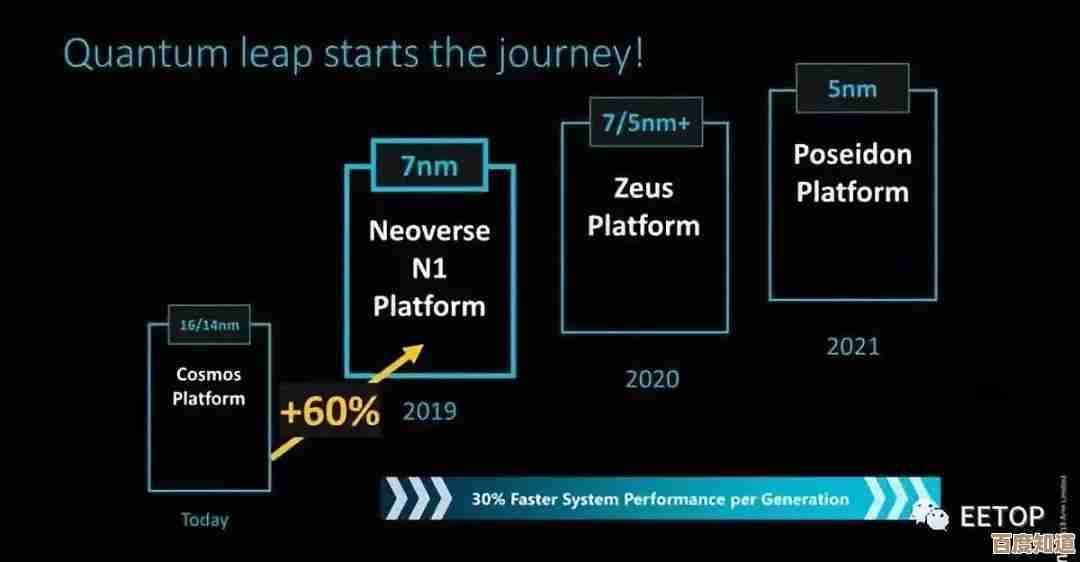

其实从32位到64位,不是简单地把寄存器变宽,它牵涉到指令集扩展、内存管理方式彻底改变,甚至操作系统底层的任务调度都得重写,AMD这次反而走在了Intel前面,搞出x86-64(也叫AMD64),Intel当时在推Itanium,那种纯64位架构和x86不兼容,结果市场不买账,AMD聪明在啥?它让芯片能同时跑32位和64位应用,平滑过渡,这招太关键了,不然可能就像Itanium那样… 嗯,差不多凉了。

说到性能影响,很多人以为64位就是“更快”,其实不一定,单纯把32位程序重新编译成64位,可能反而变慢,因为指针和数据类型占的空间大了,缓存命中率可能下降,但64位带来的好处是啥?寄存器数量翻倍了,从8个通用寄存器变成16个,这对编译器优化来说是天堂啊!循环展开、函数调用,中间结果不用老往内存扔,性能提升明显,尤其在数学计算、视频编码这类重计算任务里,我记得第一次用64位版的Photoshop处理大图,感觉响应速度确实利索了点,虽然说不清具体哪快了… 🧐

还有内存,64位理论寻址空间是2^64字节,这数字夸张到… 人类短期內根本用不完,但实际系统会有限制,比如Windows专业版现在也就支持2TB左右,可对服务器、数据库应用来说,能直接访问超大内存就是革命性的,不用再玩内存映射文件那种绕弯子的把戏。

不过过渡期挺折腾的,早期64位驱动稀缺,你装了64位Windows Vista,发现打印机没驱动,声卡不工作,简直噩梦,硬件厂商总慢半拍… 而且有些老软件永远没64位版,靠兼容层运行,偶尔会出怪问题,我遇到过一款老游戏,在64位系统下声音卡顿,查了半天是某个32位音频库的时序问题,最后找了个民间补丁才搞定,这种细节,没经历过的人很难体会那种又气又好笑的无奈。

从微架构看,AMD K8和Intel Core 2是早期普及64位的关键,尤其是Core 2,它不仅是64位,还引入了多核,两者结合才真正让普通用户感觉到“换代”的区别,但你说消费者真的关心位数吗?大多人只发现“新电脑能同时开更多网页不卡” —— 其实背后是内存更大、多核并行、64位资源调度一起在起作用。

现在回头看,32位像是一条拥挤的国道,虽然四车道,但收费站(内存寻址限制)卡着;64位则是高速网,匝道多(寄存器多)、车道宽,但刚开通时有些出口还没修好(驱动生态),等到Windows 7成熟期,64位才真正变成默认选择。

哦对,还有安全性,64位系统强制要求驱动签名,这拦住了很多rootkit和底层恶意软件,系统底层比32位时代稳固不少,虽然普通用户可能不知道,但这确实减少了蓝屏概率。

现在连嵌入式设备都在慢慢64位化,虽然手机领域ARM是主力,但x86在边缘计算、工控领域还有市场,位数演变背后其实是整个软件硬件生态的协同进化,有时候技术优势明明在,但得等生态跟上才能爆发,想想如果AMD没搞兼容方案,可能我们到现在还在用32位系统凑合呢… 运气真好。🚀

从32位到64位,不是冷冰冰的技术参数变化,它背后有厂商竞争、用户痛点、软件兼容的无数小故事,这些细节堆起来,才让这趟过渡有了温度,下次你打开任务管理器看到“64位操作系统”,或许会想起这场持续了二十多年的缓慢但坚定的迁移吧。

本文由符海莹于2025-10-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/40628.html