全面解析电脑CPU技术:精准匹配需求实现计算性能最大化突破

- 游戏动态

- 2025-10-20 06:38:48

- 1

哎,说到CPU 这玩意儿,真是让人又爱又恨,你打开购物网站,看着那一大堆型号 i9、Ryzen、线程、核显、纳米工艺…头都大了对吧?感觉就像在解一道没有标准答案的数学题,其实吧,想搞清楚它,真没必要把自己逼成硬件工程师,我们今天就不搞那些教科书式的条条框框,就随便聊聊,怎么才能不被参数忽悠,找到那颗真正让你觉得“哎,这钱花得值”的心头好。

首先得打破一个迷思:核心越多就越牛吗?不一定,真不一定,这就像你去搬砖,是找8个没什么力气的中学生,还是找3个专业的搬砖工?有些活儿,比如视频剪辑、跑代码编译,它能把这些中学生(小核心)和搬砖工(大核心)都招呼起来一起上,那核心多自然快,但大部分时候,尤其是你打游戏,它可能就认准了那个最能干的“搬砖工”,其他几个中学生就在旁边站着看,帮不上啥忙,所以你要是主要就打游戏,盲目追那种16核、24核的旗舰U,多花的钱可能真的就只是买个心理安慰,性能提升微乎其微,热量和电费倒是实打实上去了,我有个朋友,非要上顶级线程撕裂者来打游戏,结果发现帧数还没我用的中端U高,那个郁闷劲儿…现在肠子都悔青了。

再说说频率,什么基准频率、加速频率,这个也挺有意思的,你可以把它理解为CPU的“瞬时爆发力”,但这里有个坑:散热,CPU一热就怂,就会自动降频,这叫“热降频”,你买了个标称能飙到5.5GHz的U,结果用一个几十块的小风扇压它,可能刚冲上5.0秒就蔫儿了,持续性能还不如一个用顶级散热器、能稳在4.8GHz的U,所以你看,光看广告上那个最大数字是没用的,你得想想你愿意为它的“宿舍”花多少钱,我自己的体验是,在散热上投点资,往往比在CPU本身升一档更划算,那种持续稳定的流畅感,比偶尔卡一下的巅峰速度舒服太多了。

还有缓存,L1、L2、L3…这个参数商家宣传得少,但它其实特别关键,可以看作是CPU的“贴身小仓库”,数据从内存条跑到CPU手里,路挺远的,缓存就是设在CPU身边的小库房,把最常用的东西放里边,随用随取,速度快得飞起,缓存越大,这个小仓库存货越多,CPU“等货”的时间就越短,有时候你会发现,两个U核心频率差不多,但实际用起来就是一个利索一个肉,差别往往就在缓存上,这个细节,不常被人提起,但对实际体验的影响,尤其是那种“跟手”的感觉,真是谁用谁知道。

哦对了,还有制程工艺,7纳米、5纳米、现在都3纳米了…数字变小听起来很厉害,但对我们普通人来说,它的意义主要是更省电、发热更小,这意味着,在同功耗下,新工艺的U能跑出更高、更稳定的性能,但你也别指望从7纳米换到5纳米,电脑速度就能翻倍,那不是科幻片,它更像是一种基础的进步,让厂商能在同样的框架下,把东西做得更好一点。

所以你看,聊到这儿,你会发现 选CPU根本不是一个简单的“选最好的”,而是“选最对的”,你得先摸摸自己的口袋,再问问自己:我到底要用它来干嘛?

如果你就是个普通上班族,写写文档、上网课、看看剧,偶尔玩点小游戏,那现在的任何一款入门级CPU,哪怕是集显的,都完全够用了,你把钱省下来,加块好点的固态硬盘,或者换个舒服点的显示器,体验提升会明显得多,真的,没必要有任何性能焦虑。

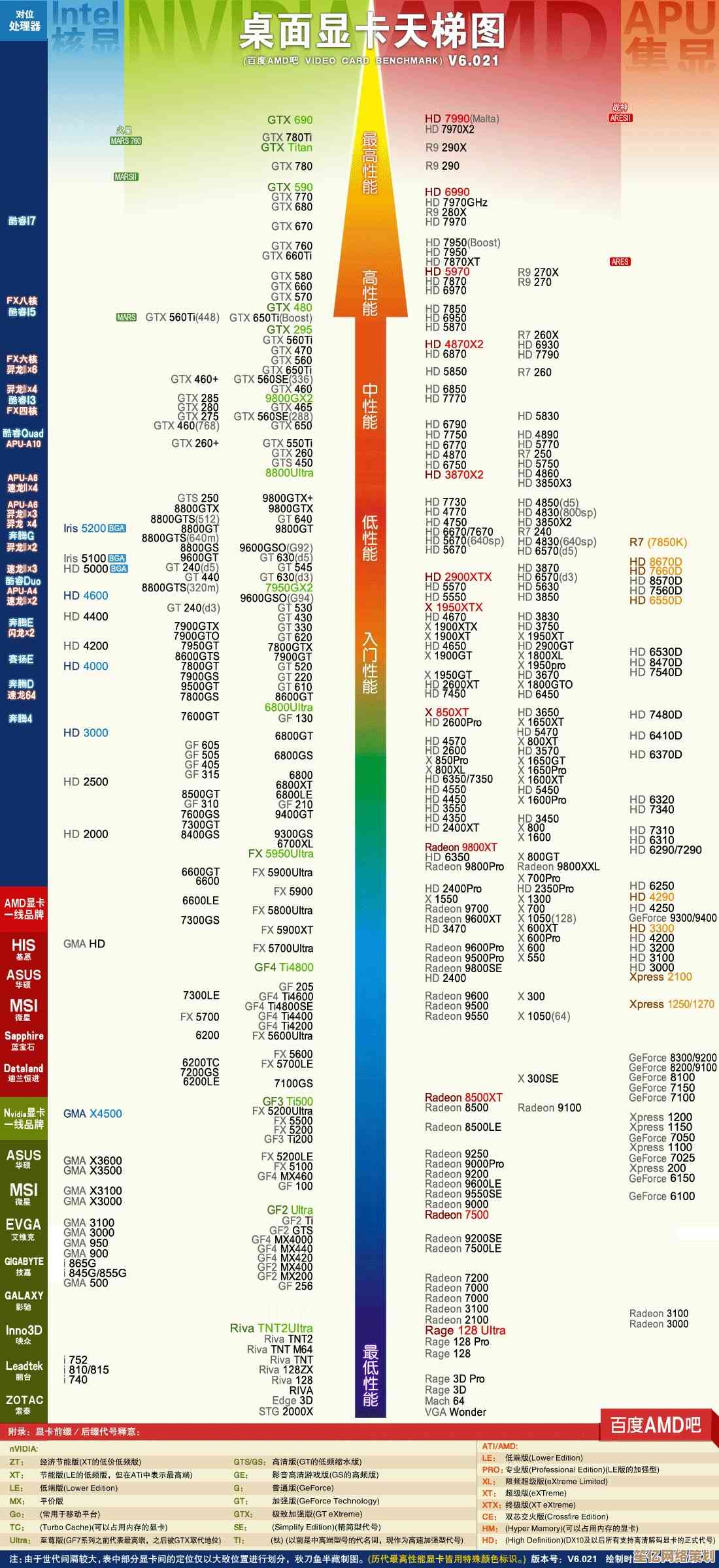

如果你是个游戏玩家,你的重点其实应该放在显卡上,CPU选个中坚力量,比如主流平台的i5或者R5系列,把大头预算给显卡,确保CPU不拖显卡的后腿,形成一种“默契搭档”的关系,就够了,追逐极端游戏帧数而上的顶级CPU,边际效应真的太低了。

那如果你是做内容创作的,比如剪视频、搞三维渲染、跑大规模数据处理,那多核性能、大缓存就成了刚需,这时候,多花点钱在CPU上,它能给你节省下来的时间,就是实打实的金钱,这种投入产出比,是划得来的。

最后啰嗦一句,电脑是个整体,CPU再强,你配个慢速内存、垃圾硬盘,它也英雄无用武之地,平衡,才是diy的精髓,别光盯着一个点死磕,那种“刚刚好”的搭配,用起来比那种头重脚轻的顶配怪兽要惬意得多。

说到底,技术参数是冷的,但你的使用体验是热的,忘掉那些让人焦虑的数字游戏吧,静下心来想想你需要什么,给你的CPU找一个能让它畅快呼吸的家,它才会真心实意地为你服务。

本文由芮以莲于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/33645.html