解锁安全模式:探索个人防护新策略与智能防御机制

- 游戏动态

- 2025-10-20 05:36:39

- 2

哎,说到“安全模式”这个词,我第一反应居然是小时候那台老电脑,动不动就蓝屏,然后吭哧吭哧地重启,屏幕黑着,只有一个光标在闪,心里那个慌啊…生怕我爸存的那些工作文件全没了,现在想想,那种“安全模式”更像是一种被动的、狼狈的撤退,是系统出了岔子后不得已的避难所,但我们现在聊的个人安全,早就不该是这样了 它不该是出事后的补救,而应该是一种…嗯…一种流动的、聪明的,甚至带点预判能力的生存状态。

先说物理层面的吧,我以前总觉得锁好门、装上防盗窗就万事大吉了,直到有次出差住酒店,那个门链锁轻轻一拨就松了,当时心里咯噔一下,后背发凉,从那以后,我养成了个怪癖,住酒店非得用自己带的一个小阻门器顶住,才觉得踏实,这种小小的、近乎偏执的动作,其实就是一种非常个人的防御策略,它不标准,甚至有点可笑,但对我有效,它给了我一种掌控感,安全,有时候真的就藏在这样微小的、自创的仪式里。🤔 再比如晚上独自走夜路,以前只会低头猛走,现在会下意识地调整,比如提前把钥匙攥在手里(既能开门也能防身),耳机的音量调到能听见环境音,走路姿态也刻意显得更坚定些…这些细微的调整,像一种身体本能形成的“智能算法”,在不停扫描环境并做出微反应。

然后就是信息世界了,这块儿更复杂,密码设得再复杂,也挡不住平台自己泄露数据,所以我的策略变得有点…“人格分裂”?就是在不同的平台,我会刻意塑造不同的身份碎片,比如在某个论坛,我可能是个热衷垂钓的中年人;在另一个社交App,我又像个刚毕业的大学生,不是完全造假,而是把真实的自己打散,放在不同的盒子里,这样即使某个盒子被撬开了,偷走的也只是一块拼图,而不是完整的我,这算不算一种主动的、智能的迷惑机制?虽然管理起来有点累,但感觉比把所有鸡蛋放一个篮子里安心。😅

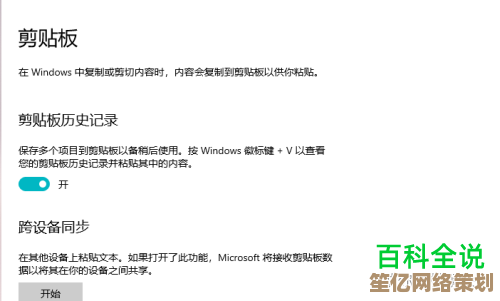

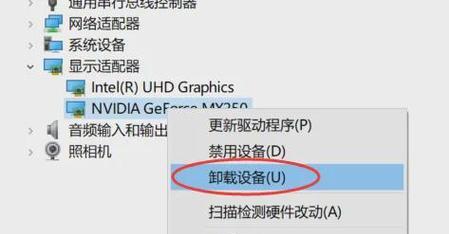

说到智能防御,现在各种App都嚷嚷着用AI保护我们,但有时候真觉得它们笨得可以,动不动就误判,把正常操作当异常,我有次只是想用新设备登录个账号,验证流程繁琐到想骂人,我开始更依赖一些“土法炼钢”的智能,定期手动去检查一下社交媒体的隐私设置,看看有没有什么默认开启的诡异权限;再比如,给重要账户设置独立的、复杂的密码,记在一个只有我知道本子上一—对,就是最原始的纸质笔记本,感觉比任何密码管理器都让我安心,因为它完全离线,存在于物理世界,这种混合策略,一半靠科技提醒,一半靠自己的习惯和直觉,反而形成了一种更韧性的防护层。

情绪安全呢?这个最玄乎,但也最重要,我现在会把一些经常让我焦虑的新闻推送关掉,不是当鸵鸟,而是意识到自己的情绪带宽是有限的,这也是一种防御,防御的是信息过载带来的精神内耗,给自己的内心划出一条“防火墙”,知道什么该放进来,什么该拦在外面,果断地切断连接,比勉强自己去面对,是更高级的自我保护,累了就允许自己躺平一会儿,这不丢人。

其实吧,摸索了这么一圈,我发现真正的“解锁”,不是找到一个万能钥匙,而是意识到安全本身就是一个动态过程,没有一劳永逸的完美方案,只有不断调整的策略组合,就像玩一个没有通关的游戏,地图永远在变,怪物(风险)也会以新形态出现,我们的防御机制也得跟着迭代,掺入更多个人的生活经验、甚至是一些略显古怪的习惯,可能今天觉得牢不可破的方法,明天就得打个补丁。🛠️

别追求那个百分百的“安全模式”了,它不存在,不如就承认这种不完美,然后更灵活、更警觉地,甚至带点幽默感地,和这个复杂的世界周旋下去,毕竟,最好的防御,或许就是一个清醒、自适应,而且懂得给自己找乐子的心态吧。

本文由符海莹于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/33582.html