深入解读CPU性能核心指标:从主频到架构的全面解析

- 游戏动态

- 2025-10-18 11:58:49

- 5

哎,说到CPU这玩意儿,真是又爱又恨,每次看评测,一堆参数砸过来,什么主频、缓存、核心数、架构…头都大了对吧?感觉像在听天书,但说实话,想弄懂它,还真不能光看广告里那个最大的数字——5.0GHz”——就冲动下单,那玩意儿…有点像相亲时只盯着身高看,忽略了人家性格合不合适,迟早要出问题。

先说说最显眼的主频吧,就那个GHz数,简单说就是CPU一秒能蹦跶多少次,数字高,听起来猛,像跑车引擎转速拉满,感觉下一秒就能起飞,但这里有个大坑… 你想想,同样5.0GHz,十年前的CPU和现在的i9能一样吗?肯定不行啊,它就像…嗯…两个人跑步,步频一样,但一个腿长、协调性好(新架构),另一个可能还穿着拖鞋(老技术),实际速度天差地别,所以单看主频,特别容易掉坑里,而且现在CPU都聪明了,会智能变速,平时懒洋洋的低频省电,你一开游戏它就嗷嗷叫冲上高频,所以盯着个最高值,意义没那么神。

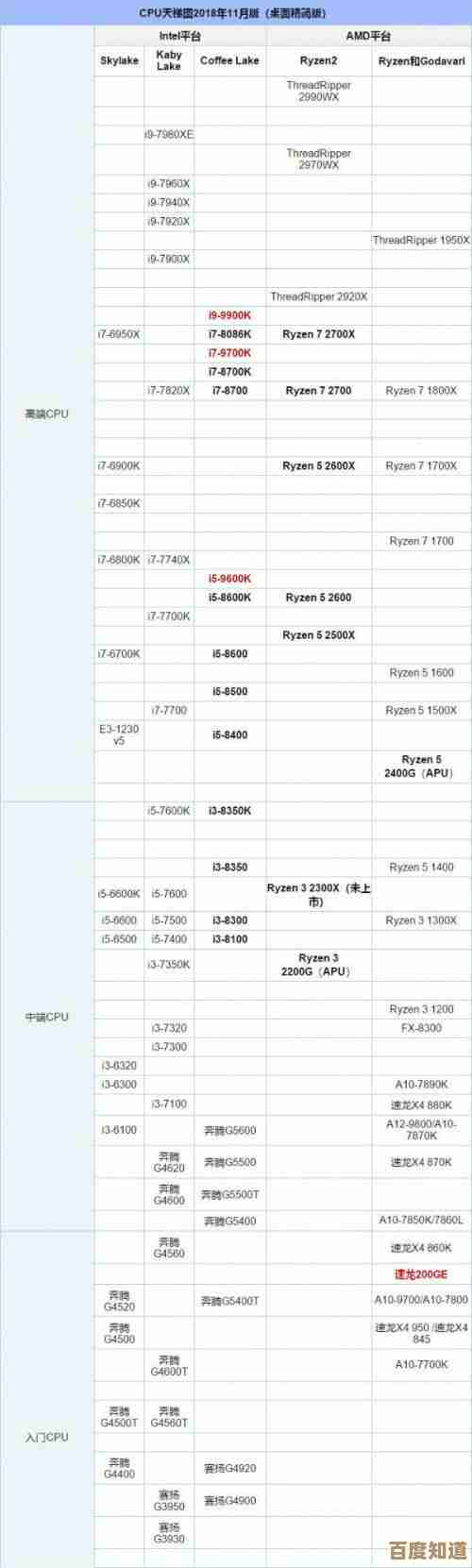

然后就得提架构了,这词儿听着特别工程师,有点玄乎,其实说白了,就是CPU的“底层设计图纸”,它决定了每个时钟周期里,CPU到底能干多少实实在在的活儿,英特尔这边叫“酷睿架构”,AMD那边是“Zen”,每一代架构更新,哪怕主频没变,性能也常会窜一截,为啥?因为设计更高效了,指令执行的路径更合理了,就像城市规划,路修宽了、红绿灯更智能了,车流自然就跑得快,所以看CPU,一定得问清楚是第几代架构,这比单纯看主频关键多了,有时候中端的新架构U,都能把老一代的高频U给干趴下。

再说说核心与线程,现在动不动就8核16线程、16核32线程… 感觉核心越多越牛,对,但也不全对,这得看你干啥,如果你整天就是刷网页、写文档,那么多核心大部分时间都在睡大觉,根本用不上,它的优势在于“多任务”,比如你一边直播、一边玩游戏、后台还压着个视频… 这时候核心多才能真派上用场,每个核心分一摊活儿,谁也不耽误谁,但要是某个软件就认单核性能(有些老游戏或专业软件就这德行),那核心再多也白搭,它只揪着一个核心往死里用。 你得想清楚自己最常干嘛,不是无脑堆核心就对的。

缓存这东西,经常被忽略,但它超级重要,你可以把它想象成CPU的“随身小抄”或者…工作台,L1、L2、L3,数字越小离核心越近,速度也越快,CPU要处理数据,得从内存里调,但内存那速度跟CPU比太慢了,缓存呢,就存着最常用、最可能用到的数据,让CPU伸手就能拿到,不用傻等着从慢悠悠的内存里取,缓存越大,能预备的“小抄”就越多,CPU等数据发呆的时间就越少,效率自然高,所以你看同架构的CPU,差价往往就在缓存大小上,这里缩水了,实际体验,尤其是在处理大量数据时,差距会很明显。

还有制程工艺,比如7nm、5nm,这个nm数越小,说明晶体管尺寸越小,同样面积能塞进去的晶体管就越多,电路也更密集,好处是啥?性能更强,同时更省电、发热更低,就像把旧式大砖头手机,进化成现在的智能手机,功能多了,反而更轻薄,制程进步是CPU性能飞跃的根本动力之一。

最后扯点感性的,选CPU啊,真不是跑分高就一定好,你得琢磨自己的使用场景,是个硬核游戏玩家?可能高频、大缓存的U更对味,是搞视频剪辑、3D渲染的?多核心大缓存就是刚需,如果就普通家用,中端U已经性能过剩了,没必要追顶级,省下的钱加个内存、换个好固态,体验提升可能更直接,参数是冷冰冰的,但你的需求是热乎的,别被参数绑架了,合适…才是最好的。

吧,看懂CPU,得把这些指标串起来看,像拼图一样,主频是发动机转速,架构是整车设计水平,核心数是座位数,缓存是随身工具箱,制程是制造工艺,它们一起,决定了这台“大脑”最终能跑多快、多稳、多聪明,希望这点碎碎念,能帮你下次看参数时… 心里更有底吧。

本文由才同于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/31150.html