重新定义键盘布局:提升打字速度与准确性的创新设计理念

- 游戏动态

- 2025-10-16 01:28:54

- 1

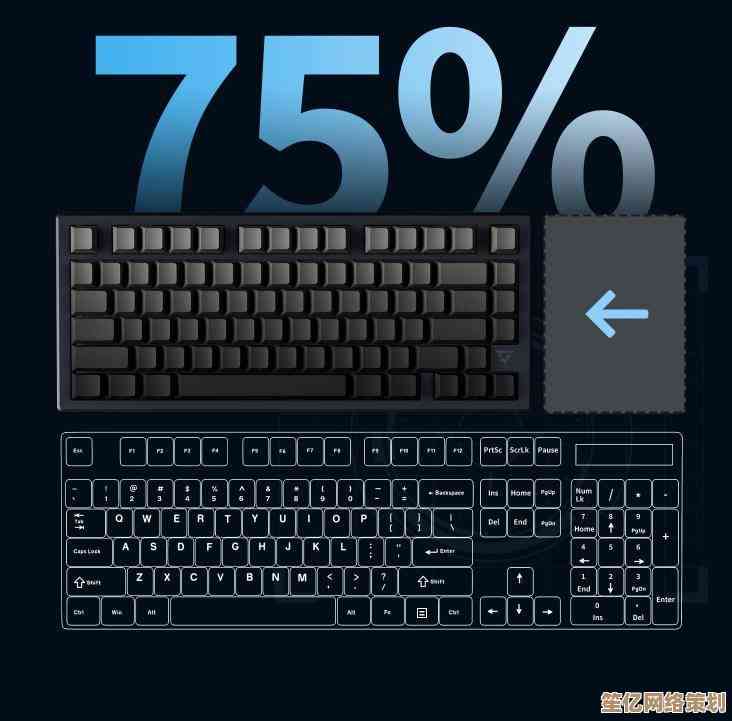

行吧,聊聊键盘布局这事儿,说真的,我们用了快一百年的QWERTY了吧?当初是为了防止老式打字机卡键才搞成这样的,现在谁还用打字机啊,可这布局就跟长在桌子上似的,动不了了,我有时候就在想,这玩意儿真的合理吗?我的小拇指为啥要那么辛苦地去够那个回车键,而最有力的食指和中指却经常闲着… 这感觉就像是你家最宽敞的客厅堆满了杂物,而卧室却小得转不开身,完全是一种资源错配嘛。

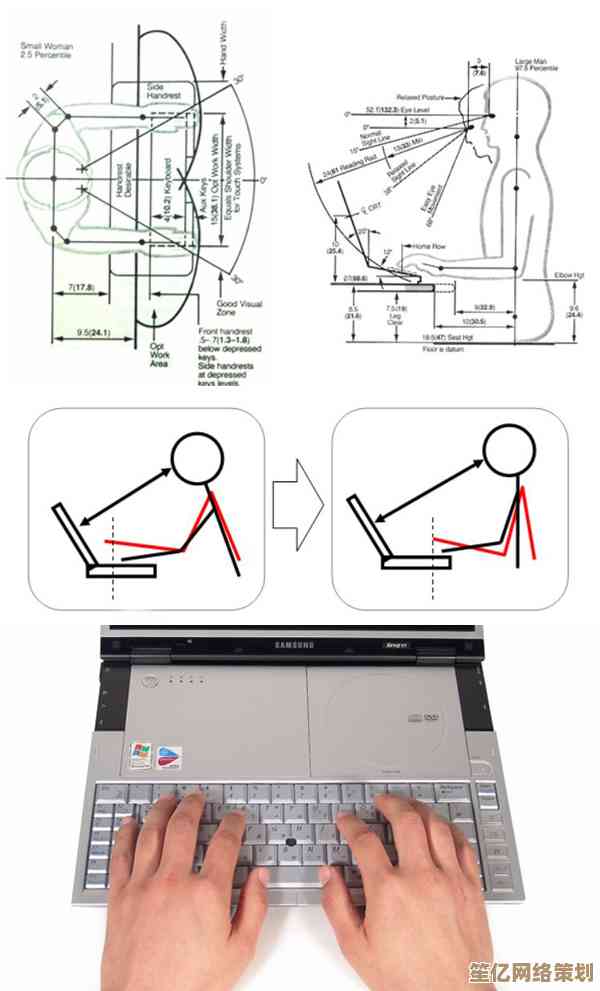

重新定义键盘布局,我觉得首先得从“人体”出发,而不是从“历史”出发,这不是什么颠覆宇宙的创举,更像是一种…嗯…回归常识?有没有可能让键盘的形态更贴合我们双手自然下垂时的姿势?现在的键盘都是平的,但我们手腕其实是有点内扣的,那些所谓的“人体工学键盘”弄成裂开的、带托的,样子是怪了点,但思路是对的,只是还不够彻底,我幻想过一个键盘,它压根不是一块板,而是两个可以随意调整角度和距离的“键岛”,就像两捧沙子,你的手放上去,它就能微微变形包裹住你的手型,这想法是不是有点…太科幻了?😂 但感觉真的好舒服啊。

然后是键位本身,DVORAK布局不是号称效率更高吗?但推广起来太难了,学习成本像一座山,我们能不能搞个更平滑的过渡方案?一个“智能自适应布局”,键盘底层是电子墨水屏,每个键帽都是个小显示器,刚开始,它显示的是标准的QWERTY,让你无缝上手,但它会默默学习你的打字习惯,分析你哪些键用得最频繁,哪些组合最容易出错,用了几个星期后,它可能会悄悄地把你的常用标点符号“,”或者“退格键”挪到更顺手的位置,同时用微弱的颜色变化提示你:“嘿,我动了哦,你看看是不是更方便了?” 这个过程是渐进的,你自己可能都没完全意识到,但打着打着,会发现错误率好像降低了,手指移动的距离也短了,这就像有个看不见的教练在帮你微调姿势,你得有权限完全控制它,随时可以一键恢复初始状态,或者查看它的“学习报告”,这种设计理念的核心不是“我教你用更好的”,而是“我适应你,让你变得更好”。

再说说准确性的问题,误触太烦人了,尤其是在笔记本那种扁平的键盘上,我觉得关键不在于把键程做长,而是提供更清晰、更独特的“确认感”,能不能给每个按键下面加一个微型的、触感不同的反馈机制?字母键按下是清脆的“咔哒”声,而删除键或者回车键这种关键键,按下时是一种更深沉、更稳重的“咚”的一声,甚至伴随一次稍微强烈一点的震动反馈,你的手指肌肉会记住这种差异,就像盲人摸读盲文一样,不用看,凭感觉就知道按下去的是什么性质的键,大大减少误操作,这比单纯靠视觉定位要可靠多了,尤其对于盲打高手。

还有啊,情绪也很重要,现在的键盘太冷冰冰了,为什么不能让它有点“人情味”呢?当我连续打字超过一个小时,它可能通过键帽微微发热来提醒我休息,就像一杯温茶,或者,当我顺利完成一篇长文,最后敲下句号时,所有按键会像涟漪一样轻轻亮起一圈柔和的光,作为一种无声的祝贺,这种细微的、非功利性的互动,会让工具和使用者之间产生一种奇妙的联结感,它不再是个工具,更像是个默契的工作伙伴。✨

所有这些想法都面临巨大的现实挑战,成本、标准化、用户习惯… 每一个都是拦路虎,我这些想法可能本身就漏洞百出,比如那个自适应布局,会不会越学越偏,最后变成只有我自己才懂的“方言键盘”?但想想看,任何改变不都是从一些不完美、甚至有点异想天开的念头开始的吗?我们没必要一下子造出完美的终极键盘,但至少可以开始尝试打破那种“历来如此”的思维定势。

说到底,重新定义键盘布局,与其说是一场技术革命,不如说是一次对我们自身工作方式的重新审视,它关乎效率,更关乎舒适、健康,甚至是一点点使用时的愉悦感,也许未来的键盘会变得我们都认不出来,也许它最终会消失,被脑机接口什么的取代,但在那之前,为什么不让每天要触碰成千上万次的东西,变得更友好、更聪明一点呢?哪怕只是一点点。

本文由海姝好于2025-10-16发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/27549.html