手机天线技术升级:显著增强信号接收,保障通话质量更稳定

- 问答

- 2025-10-16 01:28:51

- 1

哎 说到手机信号这事儿 我可太有感触了,上周在老家山沟里参加亲戚婚礼 整个院子就我举着手机像探照灯似的满场找信号 最后差点爬到房顶上去……🤦♂️ 当时就想 这都202X年了 怎么信号问题还跟十年前一样折磨人?不过最近偶然跟一个做射频工程师的朋友聊了会儿 才发现天线技术其实在悄悄革命 只是我们普通人根本没意识到。

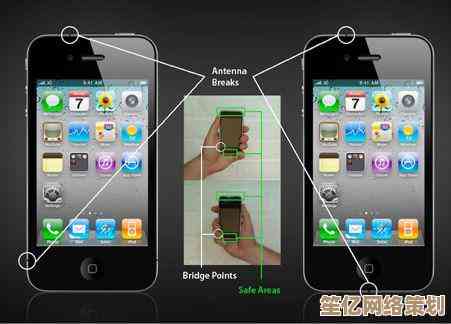

他说啊 以前的手机天线就像个呆呆的收音机 只能被动接收信号 稍微转个身 信号强度就能掉一格,现在的新技术 比如他们实验室在捣鼓的“可重构智能表面”天线 听起来简直像科幻片——手机背面那一块玻璃或者塑料 其实能变成成千上万个微型天线单元 通过算法实时调整方向 像一群小雷达似的主动去找基站信号,我听着就觉得 这哪是天线啊 这分明是给手机装上了“触角”嘛!而且他提到 这种天线甚至能识别手握姿势 你左手握和右手握 它都能自动避开被遮挡的部分……虽然他说目前量产还有成本问题 但光想象一下未来在地铁里刷视频再也不用等“缓冲圈”转完 就有点小激动。

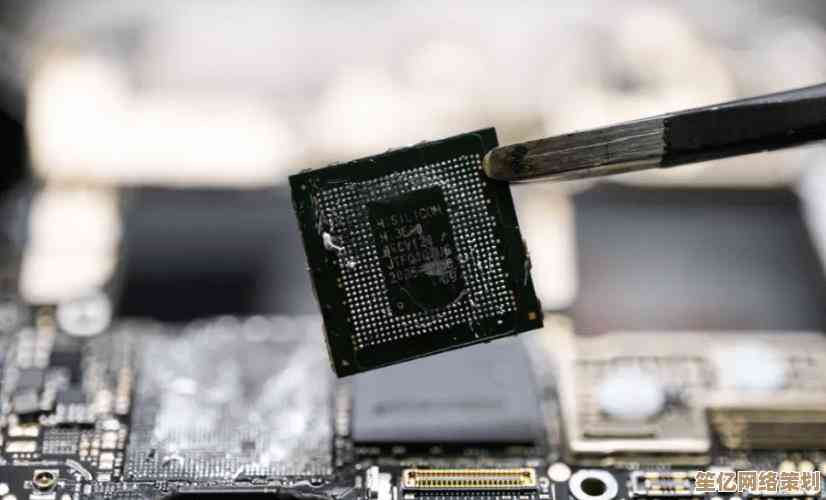

不过现实骨感得很,我用的某品牌旗舰机 官方说用了什么“多频段协同”技术 可每次进电梯还是秒变失联状态,工程师朋友苦笑着解释 说很多技术宣传有水分 比如所谓的AI信号优化 可能只是在软件层面做了点基础判断……真正硬核的材料革新 比如用液态金属或者陶瓷复合材料做天线 成本太高了 厂商舍不得用。😅 他实验室桌上扔着个拆开的原型机 天线部分看起来像一片细密的渔网 据说能比传统金属天线轻60% 但对生产工艺要求极高。“你们消费者总抱怨手机卖得贵 可这些看不见的地方烧起钱来 才是真无底洞啊……”他边说边摇头 我突然觉得手里这台手机像个精打细算的账本。

但话说回来 进步还是有的,记得五年前在郊区开会 必须得蹭同事的热点才能发邮件 现在同一地点至少能勉强视频通话了,朋友说这得益于基站和手机天线的“双向奔赴”——基站变成 Massive MIMO(大规模天线阵列) 像同时伸出几百只手;手机天线也得能接得住才行,他比喻说就像两个人隔山喊话 以前是扯着嗓子干吼 现在变成带定向喇叭的对讲机……📞 不过他马上又吐槽 说有些厂商宣传的“xx信号增强技术” 其实只是把天线长度增加了0.5毫米 “这种挤牙膏式的改进 用户能感知到才怪!”

聊到后来 他提到个有趣矛盾:现在手机后背不是都追求一体化玻璃吗?可金属和玻璃本身就会屏蔽信号 设计师不得不在边框上切出细细的天线断点。“你们觉得好看的机身 往往是我们射频工程师的噩梦……” 说着他给我看了一款概念机的渲染图 天线直接嵌在玻璃涂层下面 像隐形的血管脉络 据说能兼顾美观和性能,但当我问什么时候能上市 他又摊手说“可能得等石墨烯材料便宜到能拿来糊墙吧”,科技啊……总是给人画个大饼 然后让你慢慢等。

挂电话前我问他 所以普通人买手机该怎么挑天线性能?他沉默几秒说“看评测没用 都是实验室数据……最好就是 带着手机去你常失联的地方实际试试”,这答案真让人泄气 但想想也是 我家卫生间和电梯 才是检验信号的终极考场啊。🚽

回头看看我那只在婚礼上罢工的手机 突然觉得天线技术像空气 存在感只在消失时出现,但或许明年 后年 哪天我们突然发现 在曾经必失联的角落居然能流畅直播了——那时候大概也不会有人记得 是那些藏在玻璃下面的“智能触角” 默默完成了这场通讯革命吧。

本文由度秀梅于2025-10-16发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/27548.html