移动端显卡选购指南:2016年度性能天梯与对比分析

- 问答

- 2025-10-22 20:24:54

- 2

哎,说到2016年的移动端显卡,现在回想起来真是…有点意思,那会儿我还在用我那台散热风扇嗷嗷叫的老笔记本,打游戏就像在听交响乐,显卡动不动就飙到90度,真怕它哪天就原地起飞了,现在回过头看,2016年其实是个挺关键的节点,老黄家的Maxwell架构还在发挥余热,Pascal刚刚冒头,AMD那边呢…嗯,怎么说,有点挣扎吧,那时候选显卡,不像现在盯着RTX、光追这些词,更多是纠结“够不够用”、“会不会太烫”、“这钱花得值不值”这种特实在的问题。

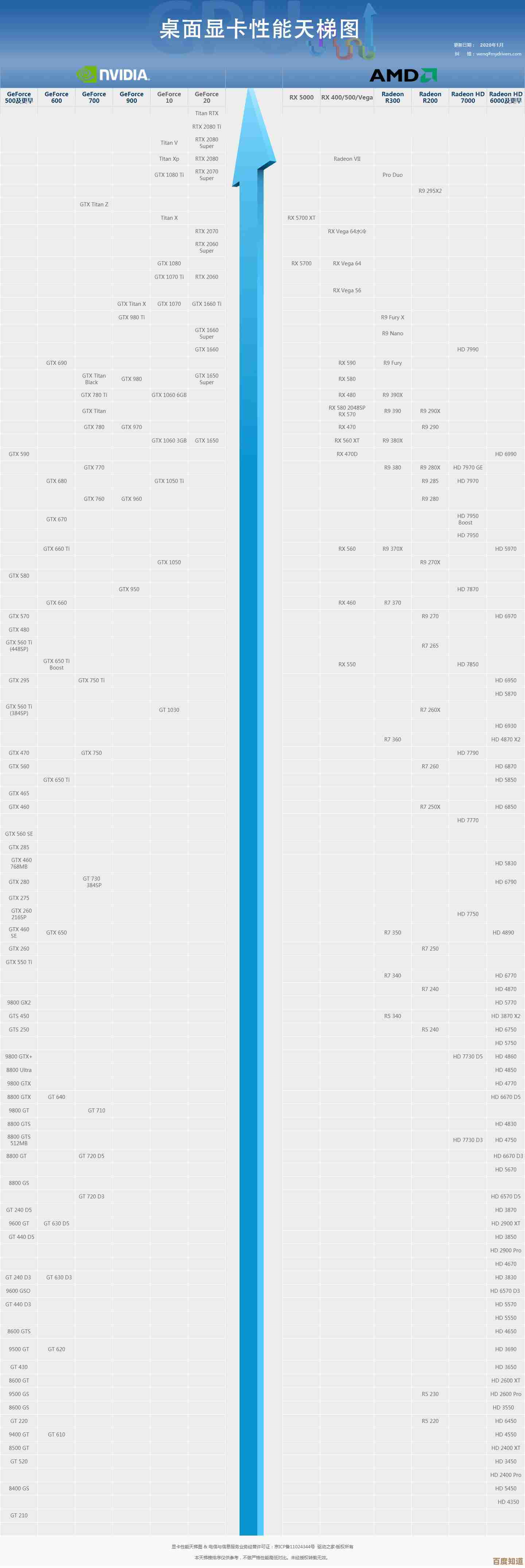

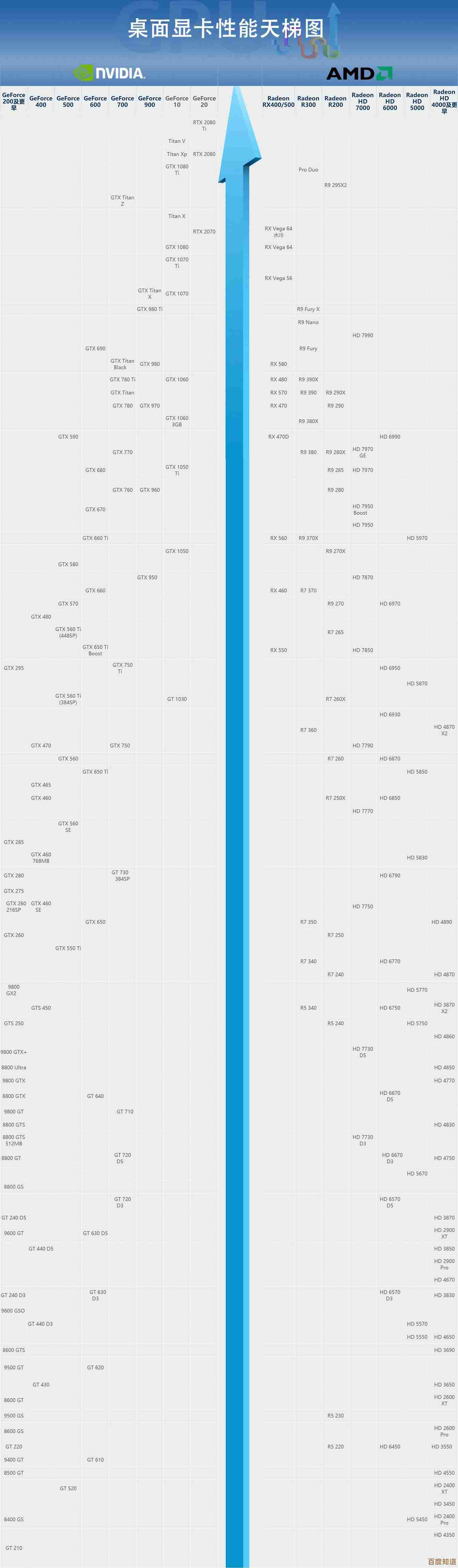

先说说NVIDIA吧,2016年上半年,主流还是GTX 900M系列,像GTX 960M,这卡真是当年的“甜点级”常青树,性能嘛,放在今天看可能有点寒碜,但当时玩个《巫师3》开个中低特效,1080p下也能凑合跑个40帧左右,它核心是GM107,和桌面版的750Ti算是亲戚,但频率低一些,最大问题是,它还是28nm工艺,功耗和发热是硬伤,我有个朋友就是买的960M本子,夏天玩游戏必须得用瓶盖把笔记本后半截垫起来,不然键盘区域都能煎鸡蛋了,不过它性价比确实高,五六千块钱的游戏本很多都配它,学生党最爱。

然后重磅来了,2016年8月,老黄发布了10系移动显卡,关键是…这次移动端和桌面端核心居然一样了!这在之前简直不敢想,GTX 1060移动版,用的GP106核心,和桌面版几乎没缩水,只是频率稍微低一点点,这简直是降维打击…一下子把移动显卡的性能拉到了一个新高度,我记得当时看到评测都惊了,用笔记本就能流畅跑《古墓丽影:崛起》最高特效?这在之前得是多厚的“健身器材”才能做到啊,但问题也跟着来了,性能强了,功耗也上去了,对笔记本的散热设计是巨大考验,那会儿很多第一批10系游戏本,散热模组根本没跟上,导致高负载下疯狂降频,实际性能打折扣,所以那时候买本子,光看显卡型号不行,还得扒开评测看它的持续性能释放怎么样,是不是“满血版”。

再说说AMD这边,2016年移动端主要是Radeon R9 M300系列和后来的RX 400系列,像R9 M385、M395这些,性能大致对标N家的950M到960M之间吧,AMD的卡有个特点,就是图形色彩有时候会让人觉得更鲜艳一点,这个是玄学吗?可能吧,但当时最大的问题是…驱动和优化,尤其是在一些对A卡优化不好的游戏里,帧数波动会比同级别的N卡大一点,搭载A卡的高端游戏本选择实在太少了,主流市场基本被NVIDIA垄断,RX 470D这类卡后来在桌面端性价比挺高,但移到笔记本上,声势就弱了很多,现在想想,那会儿要是买个A卡本子,真的需要一点勇气和折腾精神。

除了这两家,英特尔那个年代的核显,HD Graphics 520/530之类的,也只能说应付日常办公、看高清视频没问题,想玩点游戏?《英雄联盟》低特效或许可以,再往上就真的为难它了,但不得不说,英特尔在能耗控制上一直做得不错,续航有优势。

所以回到2016年那个时间点,你怎么选?如果你预算有限,追求性价比,对画质要求不高,那上一代的GTX 960M依然是个务实的选择,虽然有点“战未来”的焦虑,如果你追求一步到位,想在未来两三年内玩大作都不太吃力,那多花点钱上GTX 1060是明智的,但必须、必须仔细研究散热评测!千万别信宣传页上的漂亮话,至于AMD…除非你有特别的情怀,或者碰到价格特别离谱的优惠,否则对大多数普通人来说,可能还是N卡更省心一点,那会儿还有个小众玩法,就是外接显卡坞,用Thunderbolt 3接口接一块桌面显卡,但成本高,损耗也不小,算是极客的玩具吧。

现在看2016年的选择,感觉就像在看老照片,那会儿纠结的发热、功耗、性能瓶颈,现在很多都被更先进的工艺和架构解决了,但当时那种小心翼翼权衡利弊的心情,还有买到新本子后那种既兴奋又怕翻车的复杂感觉,倒是挺真实的,选显卡从来都不只是看冷冰冰的数据,它跟你预算多少、玩什么游戏、甚至愿不愿意折腾都息息相关…2016年,就是这么个有点青涩又充满变化的年头。

本文由寇乐童于2025-10-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/38137.html