《掌握光盘刻录技艺:数字时代的光影创作与保存指南》

- 问答

- 2025-10-22 07:06:38

- 7

哎,说到光盘刻录,现在年轻人可能都觉得是老古董了吧?就像我抽屉里那台笨重的明基刻录机,蒙了一层灰,但每次看到它,心里都会咯噔一下,那感觉,有点像翻出初中时候的磁带,听到里面自己用随身听录的电台节目,杂音比人声还大,但就是有种说不出的…温度,这本书的名字《掌握光盘刻录技艺:数字时代的光影创作与保存指南》,听起来就挺穿越的,是吧?但它讲的,可能远不止是技术。

我记得第一次刻盘,大概是零几年?为了给当时喜欢的女孩拷一个我自己剪的MV合集,用的还是Windows XP自带的那个刻录功能,紧张得要命,生怕刻飞了,一张CD-R要七八块钱呢,对我可是巨款,那时候的刻录过程像个仪式,你得确保电脑别断电,别有人晃桌子,甚至不敢运行其他程序,就盯着那个蓝色进度条,像看着一个易碎的梦,一点点填满,那种带着一点笨拙、一点期盼的“创作”,和现在动动手指就云分享的感觉,完全不一样,这本书如果能捕捉到这种“慢工出细活”的心境,那它就不仅仅是本指南了。

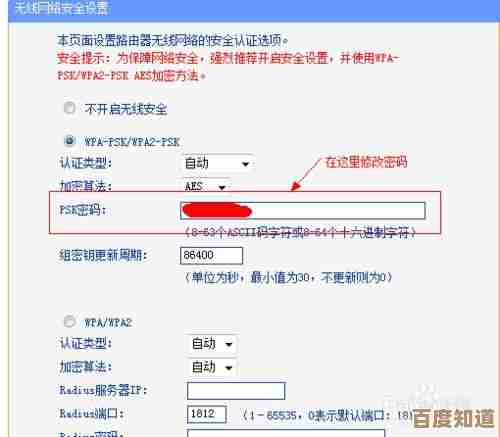

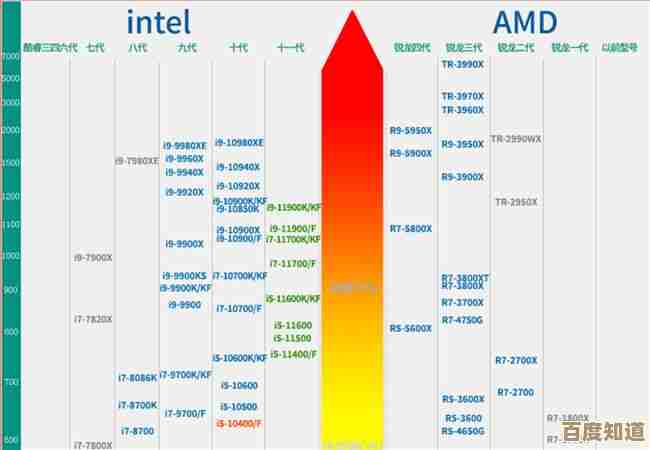

书里肯定会讲各种格式吧,CD-R,DVD±R,还有后来的蓝光…但我觉得最有趣的,可能是那些“非主流”的玩法,有人研究怎么在光盘的标签面,用特定功率的激光“烧”出图案,这叫LightScribe技术,现在几乎绝迹了,这算不算一种数字时代的微雕艺术?还有,光盘的保存,真不是塞进塑料盒就完事了,书里应该会提到,潮湿、光照,甚至一些劣质光盘盒挥发的化学物质,都会让那些承载着记忆的“铝层”和“染料层”悄悄变质,我有一张存着老家照片的DVD,去年想打开,已经读不出来了,屏幕上全是马赛克,那种失落感…哎,数字载体,有时候比泛黄的照片还脆弱,这本书如果能带着点这种“抢救文化遗产”的紧迫感,就特别能打动人。😔

光影创作…这个词用在这里挺妙的,刻录不只是备份,它也是一种编排,就像以前做Mixtape,歌的顺序、间隔都藏着心思,刻录数据光盘也一样,你怎么给文件夹命名,怎么设计目录结构,甚至给光盘贴上手写的标签,都带着个人印记,那是一种物理存在的、可以触摸的“数字作品”,现在一切都云端化了,方便是方便,但总觉得少了点什么,就像你很难对着一串云端链接产生感情,但摸到那张有着细微划痕的光盘,记忆的闸门“哗”一下就打开了,这本书如果能聊聊这种“数字内容的物质性”,探讨一下我们和虚拟物品之间,是否需要一种实体作为情感的锚点,那格局就大了。🤔

书里肯定少不了那些“血泪史”,买到劣质盘片的惨痛经历,刻到99%报错的崩溃瞬间,还有VCD时代为了兼容各种影碟机,反复调整编码参数的折磨…这些细节,才是技艺传承中最鲜活的部分,它不完美,但真实,就像我至今还记得,有一次成功刻录完一套动画全集,那种巨大的成就感,简直想拿着那张还有点烫手的光盘,绕着小区跑两圈,这种小小的、确定的喜悦,在当下这个快速消费信息的时代,反而成了奢侈品。

这本看似过时的书,或许是在提醒我们:在追求无限快、无限多的同时,偶尔也该停下来,体会一下那种专注于一件事,亲手创造并守护一份“实体”记忆的笨拙与浪漫,它讲的不是怀旧,而是一种可能被我们遗忘的,与数字世界相处的方式。

本文由盘雅霜于2025-10-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/36957.html