硬盘产业中国路径探析:供应链生态、技术突破与未来机遇全景展现

- 问答

- 2025-10-21 05:42:39

- 1

说到硬盘产业在中国走过的路,这事儿挺有意思的,它不像芯片那样总被推到聚光灯下,天天喊着“卡脖子”,但你要是仔细琢磨,会发现它的故事更复杂,更…怎么说呢,更接地气,更像是一场漫长而充满各种意外转折的马拉松,而不是百米冲刺。

早些年,咱们基本上就是个“世界组装车间”,国外的巨头,像希捷、西数,把生产线搬过来,我们提供土地、劳动力和完善的基建,那时候的核心逻辑很简单:成本优势,硬盘里那些高精尖的玩意儿,盘片、磁头、主控芯片,核心技术专利都牢牢攥在人家手里,我们更像是供应链生态里最末端、但也最扎实的一环,把各种零件像拼乐高一样组装起来,你走进当时的工厂,感受到的是一种高效的秩序,但说实话,那种“灵魂”不在我们这儿,你看着流水线,心里会有点空落落的,知道这繁荣背后,关键的命脉并不由我们掌握,这种状态持续了挺长时间,甚至让人产生一种错觉,觉得这样也挺好,分工协作嘛。

但变化总是在不经意间发生的,我觉得第一个真正的转折点,可能跟那个被很多人忽略的“挖矿”潮有关,大概…2017年前后?比特币那些加密货币火得一塌糊涂,需要海量的硬盘来做存储挖矿,这个突如其来的、近乎疯狂的需求,像一针强心剂,猛地扎进了国内供应链,它逼着上游的供应商拼命提高产能,也催生了一大批专注于存储解决方案的国内中小公司,他们可能不懂最底层的物理原理,但他们玩转了市场,用极快的响应速度和灵活的组合方案,硬是在巨头的夹缝里闯出了一片天,这个阶段,我觉得是一种“野蛮生长”,乱是乱了点,但充满了生命力,它让整个生态的毛细血管变得异常发达,你会在华强北看到各种你想象不到的硬盘组合方案,那种草根的智慧,有时候真让人惊叹。

光靠市场驱动是不够的,真正的筋骨还得靠技术突破,这个就难多了,真的是要耐得住寂寞,我记得前几年听到一些消息,说国内有团队在搞自己的主控芯片,还有企业在攻坚HAMR(热辅助磁记录)这类下一代技术,一开始,外界多是怀疑的声音,觉得又是“PPT造芯”的翻版,但慢慢地,一些样品出来了,虽然可能良率还不高,性能还有差距,可这东西的意义不一样了,它意味着我们开始尝试去理解并掌握那个“灵魂”,这个过程肯定充满了挫败,实验室里的失败是家常便饭,资金链也随时可能断掉,那种压力,局外人很难体会,但就是这一点点的突破,让整个产业的腰杆稍微硬了一点,我们不再仅仅是被动地接受技术路线,而是开始有能力去参与、去跟跑,甚至在未来某个点上尝试并跑。

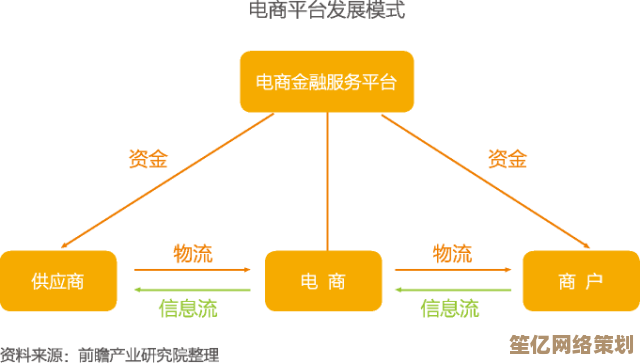

那么未来呢?机会在哪里?我觉得不能只盯着传统硬盘和固态硬盘的路线之争,数据爆炸的时代,冷数据、温数据的存储需求是个巨大的蓝海,那些需要长期、安全、低成本保存的海量数据,比如医疗影像、影视资料、科研数据,可能还是传统硬盘的天下,这里面的机会,不仅仅是制造硬盘本身,更是构建一整套包括存储服务器、数据管理软件、节能技术在内的解决方案,中国有巨大的应用市场,这给了我们一个绝佳的试验场,我们可以根据本土的需求,去定义、去优化存储的形态和服务模式。

我总觉得,未来技术的突破点可能会出现在一些交叉领域,把存储技术和人工智能结合起来,让硬盘不只是被动存数据,还能具备一定的智能处理能力,提前对数据进行分类、归档,这听起来有点科幻,但谁说得准呢?产业的路径从来都不是规划出来的,而是在市场、技术、政策各种力量的碰撞中,一步步走出来的。

回看中国硬盘产业这条路,它从最初的依附、到借助市场力量的野蛮生长、再到如今艰难的技术爬坡,每一步都算不上完美,都充满了各种偶然和无奈,但它真实、有韧性,它未来的机遇,可能就藏在这种不完美和复杂性里,需要我们更耐心、也更聪明地去发现,这条路,还长着呢。

本文由盘雅霜于2025-10-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/35016.html