2013年显卡性能天梯图:全面解析各型号表现与排名

- 问答

- 2025-10-17 01:16:42

- 1

哎 现在回想2013年的显卡市场 真是有点…怎么说呢 那种新旧交替的混乱感特别强烈,N家刚推出开普勒架构没多久 AMD那边GCN架构也才刚站稳脚跟 但总感觉两边都还在摸索着前进,现在让我完全靠记忆去捋清楚那时候的排名 还真得费点劲 有些细节可能都模糊了 大家凑合看吧。

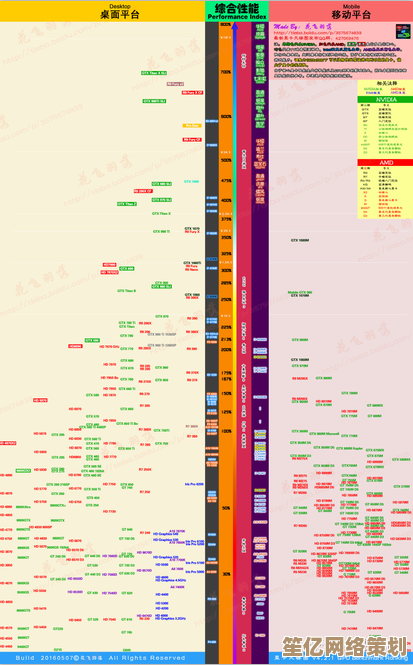

那时候最顶级的 毫无疑问是NVIDIA的GTX Titan 对吧?这家伙刚出来的时候简直是个怪物 用着那颗GK110的大核心 好像有…2688个CUDA核心?价格死贵 接近一万块 根本不是给普通玩家准备的,但它的象征意义更大 就是秀肌肉 告诉你“我能做出这么强的东西”,性能上确实碾压一切 但用起来吧…散热和噪音其实也没想象中那么完美 有种为了性能可以牺牲一切的感觉,现在想想 那种粗犷的堆料风格 和现在Ada Lovelace这种精打细算的架构思路 完全是两个时代了。

紧跟着Titan的就是GTX 780了 可以看作是Titan的青春版 砍了一些双精度和显存 但游戏性能差距没那么夸张,我记得当时很多硬核玩家会在780和Titan之间纠结好久 就为了那一点点可能用不上的性能多花好几千,再往下 就是一代神卡GTX 770和760了,770其实就是上一代旗舰GTX 680的马甲 换了个名字接着卖 N家这操作当时没少被吐槽 但架不住它价格降下来了 性能对于1080p游戏来说绝对是过剩的,760呢 算是甜点级的守门员 玩大部分游戏开高画质都没问题 是很多学生党攒机的首选。

AMD那边 2013年扛大旗的是R9 290X和290 用的是Hawaii核心,性能上 290X能跟GTX 780掰掰手腕 而且价格更有优势,但是啊 那个发热和功耗真是让人头疼 被戏称为“电暖气”不是没道理的,我印象特别深 当时看评测 那个涡轮风扇满载时候的噪音 简直了 像要起飞一样,如果你机箱通风不好 它分分钟给你降频看,所以虽然纸面数据好看 但实际用起来的体验真的打折扣,这也算是AMD那时候的一个痛点吧 硬件指标上去了 但整体的能效和温控策略总觉得差口气。

中端市场就更有意思了 是一片混战,NVIDIA有GTX 660、650 Ti Boost这些老将 AMD则拿出了R9 270X(其实就是HD 7870的马甲)和R7 260X,这个价位段的选择特别考验人的取舍 有的人看重功耗和驱动稳定性 可能就选N卡了 比如660 虽然性能可能稍弱一点 但用着省心,有的人追求极致性价比 那AMD的270X肯定是更好的选择 超个频之后性能还能再往上窜一窜,我记得当时帮朋友装机 在这个区间来回对比参数 纠结得要死。

入门级就更不用说了 GT 640、GT 630这种卡 也就亮个机 玩点老游戏 LOL之类的,AMD的HD 7750倒是还不错 不用外接供电 是个亮点 对于品牌机升级特别友好。

现在回头看2013年这个天梯图 会发现几个特点,一是马甲卡特别多 两家都爱玩这手 用旧核心换个名字重新定位 清理库存的同时还能覆盖更多市场,二是显卡的功耗和发热开始成为一个不容忽视的问题 旗舰卡动不动就两三百瓦 对电源和散热提出了更高要求,三是“甜点卡”的概念越来越清晰 大家开始追求那种价格适中、性能足够畅玩主流游戏的型号 比如当时的GTX 760和R9 270X。

那时候评测显卡 大家还特别喜欢跑《孤岛危机3》和《古墓丽影9》 现在这些游戏都成怀旧经典了,时间过得真快啊,当时为了研究哪个卡更值得买 能泡在论坛里看一晚上的评测帖 对比帧数曲线 那种单纯的折腾的乐趣 现在好像都少了,每一张卡 好像都有自己的脾气和故事 不像是现在 参数越来越透明 选择反而变得…更工具化了?

哎 乱七八糟说了这么多 也不知道有没有把2013年那个有点青涩又充满活力的显卡世界说清楚,反正那是个很有意思的节点 很多我们现在熟悉的技术和市场格局 都是从那时候开始慢慢成型的,如果你当时也在关注硬件 应该能懂这种有点怀念的感觉吧。

本文由瞿欣合于2025-10-17发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/29006.html

![掌握[word分页]功能:文档整理更便捷,效率提升一目了然](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251017113041176067184151473.png)