相机光感天梯图:探索光影艺术,开启专业摄影创作新旅程

- 问答

- 2025-10-17 11:26:21

- 1

嗯…说到相机光感这回事 我总想起第一次摸到老爸那台老海鸥相机的下午,镜头盖一打开,灰尘在阳光里跳舞的样子,像极了某种秘密仪式,那时候哪懂什么ISO、光圈啊,就觉得那个小小的取景框里 装得下整个世界的情绪,现在想想,光感这东西,大概就是从那种懵懂里长出来的吧。

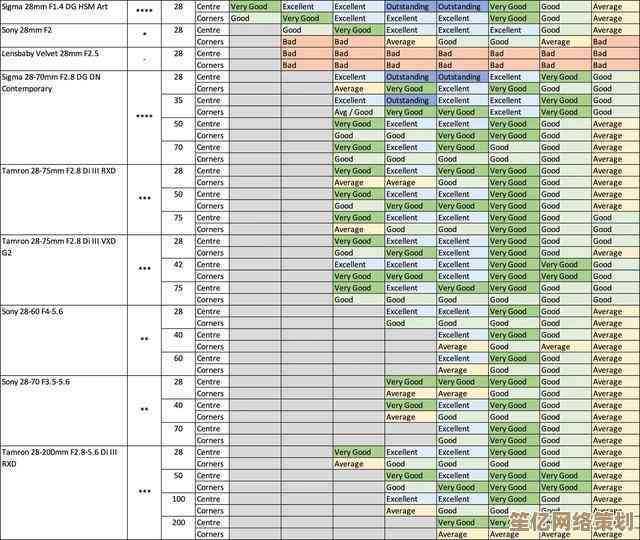

很多人把相机参数表当成圣经,对着测评数据较劲…其实挺没劲的,就像你尝一碗汤,会先研究盐的晶体结构吗?📸 真正的好光感是种肌肉记忆,是手指转动光圈环时 皮肤记得的阻力,比如黄昏前那半小时的"魔法时刻",光像融化了的蜂蜜,把建筑的棱角都泡软了,这时候用f/2.8拍人像,头发边缘会泛起毛茸茸的金色,而f/8则能把云层流动的轨迹钉在天空上…这种细微差别,数据表格根本说不清。

记得有次在雨天的地铁站,看见个穿透明雨衣的姑娘站在自动贩卖机前,荧光灯管的光被雨水折射成无数个颤抖的彩虹圈,她举起手机拍照时,整个场景像装在玻璃球里的微型世界,我突然意识到 所谓天梯图…或许不该是冷冰冰的传感器性能排名,而是我们捕捉光的意愿的刻度,有人用手机也能留住银河的倒影,有人扛着哈苏却只拍出明信片式的风景。

胶片时代的老法师们常念叨"宁欠勿过",现在数码时代反而流行"向右曝光",但真正迷人的往往是那些曝光失误的瞬间——去年在废弃剧院拍片,不小心让闪光灯提前触发,却意外捕捉到灰尘在黑暗中和光碰撞的轨迹,像星云爆炸的缩时摄影,后来刻意重复几十次 再也拍不出那种偶然的诗意了。

其实最让我着迷的是光的质感差异,北欧的雪光像薄荷糖般清冽,需要调高半档曝光补偿来对抗那种透明的冷;东南亚午后的阳光则浓稠得能听见蝉鸣碎裂的声音,这时候反而要减曝光让阴影更沉郁,有次在敦煌拍沙漠,夕阳把沙丘褶皱染成生牛排的纹理,我突然理解为什么亚当斯要带着沉重的8x10大画幅相机跋涉——他等的不是光,是光掠过地貌时发生的化学反应。

现代相机动不动就几十万的ISO能力,但高感光度下的噪点…偶尔会让我想起小时候电视没信号时的雪花屏,那种粗粝感反而比完美纯净的画面更有呼吸感,就像有些人痴迷黑胶唱片的炒豆声,数码时代的完美主义 有时候是不是也抹杀了某种…嗯…人性的温度?

最近常带着理光GR3扫街,它那个负片滤镜模式特别有意思,在阴天傍晚的巷子里,能模拟出轻微褪色的旧海报色调,晾衣绳上的白衬衫在取景框里泛着微蓝,仿佛能闻到上世纪八十年代洗衣粉的味道,这种特定光感营造的时空错位,比任何HDR都动人。

说到底 光感天梯或许根本不存在于任何评测网站,它藏在咖啡杯里晃动的拿铁光斑里,藏在旧书页边缘被岁月晒出的焦糖色里,甚至藏在夜班公交窗玻璃反射的、破碎的霓虹密码里,当我们谈论相机捕捉光的能力时,本质上是在讨论如何把流动的时间钉在二维平面上,而最好的那台相机,永远是让你忘记参数、只想拼命留住眼前这一刻光影的那台。

就像昨天傍晚,我看见西晒的阳光穿过鱼缸,在墙上投下摇曳的水波纹,绿萝的影子在水光里晃啊晃的,我举起相机又放下,最后只是蹲在那儿看了十分钟,有些光感注定只能活在视网膜上,而那种遗憾本身,或许才是摄影最原始的驱动力吧。🌊

本文由度秀梅于2025-10-17发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/29636.html