深度探讨固态硬盘(SSD)耐用性:成因分析与延长策略指南

- 问答

- 2025-10-17 00:16:28

- 1

哎,说到固态硬盘的耐用性,这话题可真够绕的,一般人买SSD,可能就看个读写速度、容量价格,对吧?但那个TBW(总写入字节数)指标,像个小幽灵似的,总在角落里提醒你:这东西,是有寿命的,它不像机械硬盘,坏了前可能嘎吱嘎吱给你点预警,SSD嘛…有时候真是说走就走,一点情面不讲。

那它为啥会“死”呢?根源得挖到最底层的闪存颗粒,就是那些用来存0和1的小单元,你可以把它们想象成一排排小小的电荷“水池”,每次写入数据,就相当于给这个水池充电或者放电,每次操作都会对池壁造成一点点,极其微小的腐蚀,日积月累,这个池壁就薄了,最后就存不住电荷了,数据也就丢了,这就是所谓的“擦写次数”限制,SLC最耐折腾,MLC次之,TLC、QLC就…嗯,越来越娇气,现在市面上主流都是TLC和QLC了,为啥?便宜啊,容量大啊!用寿命换成本和容量,这买卖,厂家和消费者心照不宣。

但你别以为,一个颗粒写满了才算一次擦写,不是的,这里有个特别“憋屈”的机制,叫“写放大”,你只是想修改一个4KB的小文件,但SSD主控可能不得不把整个包含这个文件的,比如256KB的一个“块”先读出来,在缓存里改好那4KB,再把整个256KB的块擦除,最后重新写回去…我的天,这一通操作,实际写入量是你想写入的好多倍!这就像你想给墙补个芝麻大的小洞,结果不得不把整面墙重新粉刷一遍,简直了,写放大系数越高,SSD折寿得就越快,这跟主控算法的智商、剩余空间大小关系巨大。

还有啊,SSD特别怕断电,尤其是在正在写入数据的时候突然断电,那不是简单丢数据的问题,而是可能直接造成“变砖”,因为数据写入和块擦除是不同步的,突然断电可能让FTL映射表(可以理解为SSD的“文件地址簿”)出现逻辑错误,或者让某个块处于半死不活的状态,下次一通电,主控一看,这地址簿乱七八糟,或者某个关键块彻底挂了,得,整个盘可能就认不出来了,这种死法,最是冤枉。

那怎么让它活得久一点呢?我琢磨着,首先得从习惯上改,别把SSD当仓库盘用,尤其是那种QLC的,电影、音乐、备份文件这些静态数据,老老实实扔机械硬盘去,SSD就装系统和常用软件,让它干自己最擅长的“快”活儿,尽量别让它塞得太满,留出至少15%-20%的剩余空间,这空间不是给你用的,是留给主控进行“垃圾回收”和“磨损均衡”这些后台操作的,空间充裕了,写放大才能降下来,主控才能更从容地把数据均匀地写在所有颗粒上,避免“旱的旱死,涝的涝死”。

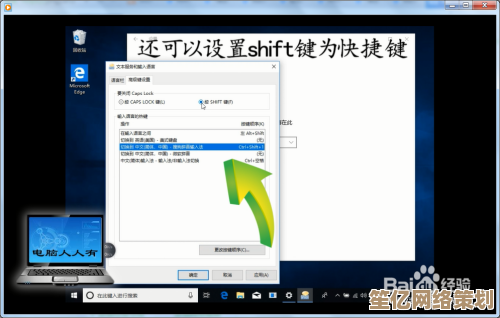

还有,确保你的操作系统开启了TRIM指令,这玩意儿能及时告诉SSD哪些数据块是已经删除、可以回收的,能极大提升垃圾回收的效率,现在Win10/Win11一般自动开了,但如果你用老系统或者自己折腾过,最好检查一下。

散热也不能忽视,主控芯片工作时挺热的,高温会加速电子元件的老化,虽说一般用没事,但如果你是用来做高负荷渲染、或者当游戏盘持续狂写,加个散热片没坏处,别看它安静,它其实也在默默燃烧。

说到底,SSD的耐用性是个系统工程,是颗粒体质、主控算法、用户使用习惯,甚至一点运气的混合结果,我们没必要过度焦虑,正常用的话,一块主流SSD撑到你想换电脑大概率没问题,但了解这些背后的原理,就像知道怎么保养发动机一样,能让你用得更踏实,或许在某个关键时刻,能帮你避免一次心惊肉跳的数据灾难,毕竟,数据无价啊,你说是不是?

本文由召安青于2025-10-17发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/28944.html