从叙事、商业到文化,看看饥饿游戏与大逃杀怎么又像又不一样

- 游戏攻略

- 2025-11-06 06:49:13

- 4

要聊《饥饿游戏》和《大逃杀》的“像”与“不像”,得先从最直观的“故事怎么讲”说起,两部作品都套着“青少年被迫互杀”的壳子,但内核完全不同。《大逃杀》是日本导演深作欣二1999年的作品,背景设定是日本社会崩溃后的“实验”,42个中学生被政府扔到孤岛,戴项圈、领武器,三天内必须杀到只剩一人(根据深作欣二拍摄手记,这个设定源于他对“日本青少年缺乏生存能力”的焦虑,以及当时日本教育改革的争议),而《饥饿游戏》是美国作家苏珊·柯林斯2008年的小说改编,背景是未来反乌托邦的“施惠国”,12个区的青少年被选为“贡品”,在电视直播中互杀,目的是让首都居民通过看戏忘记阶级压迫(苏珊·柯林斯曾提到灵感来自战争报道和真人秀的“暴力娱乐化”)。

这种差异直接影响了“杀”的意义。《大逃杀》里的杀戮更像一场失控的生存游戏,没有明确的大反派,学生之间的背叛、合作、崩溃都是人性的直接反应——比如主角典子始终不杀人,最后和男主一起自杀,这种“不妥协的死亡”更像对现实的绝望控诉(日本影评人佐藤忠男曾评价:“这是90年代末日本社会焦虑的具象化,青少年被当作社会问题的替罪羊”),而《饥饿游戏》的杀戮从一开始就带着“被观看”的属性,凯特尼斯会利用镜头摆拍、制造“爱情线”,甚至用箭射穿苹果警告主办方——这里的“杀”是政治反抗的工具,主角从“被迫表演”到“主动利用规则”,更符合好莱坞“个人英雄主义”的叙事套路(美国《纽约时报》书评曾指出:“柯林斯把反乌托邦和真人秀结合,本质是给青少年看的‘反抗指南’”)。

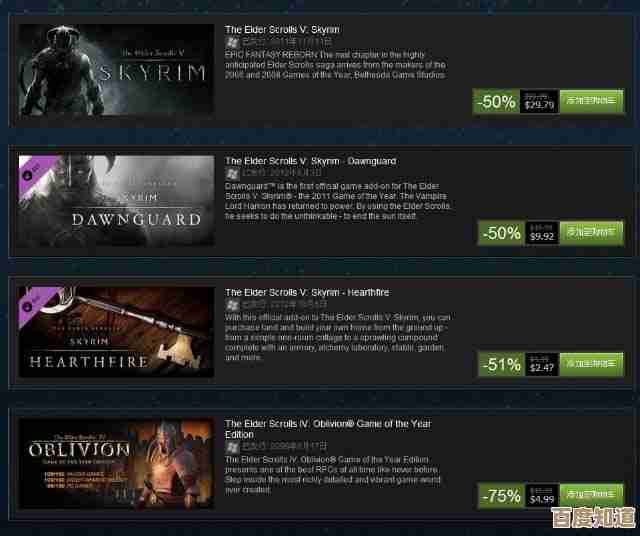

商业上的“像”与“不像”更明显。《大逃杀》是典型的日本C级片,成本低、血腥暴力,靠口碑和小众市场生存(日本电影杂志《映画秘宝》统计,该片本土票房约23亿日元,全球仅在cult片爱好者中传播),而《饥饿游戏》是好莱坞的“印钞机”,四部电影全球票房近30亿美元,衍生小说、游戏、主题公园周边铺满市场——这种差异源于定位:《大逃杀》拍给“成年人看的社会寓言”,《饥饿游戏》拍给“青少年看的成长故事”,后者更注重角色颜值(比如詹妮弗·劳伦斯的凯特尼斯)、情感线(皮塔和盖尔的三角恋),甚至把“死亡游戏”包装成“青春冒险”(美国《综艺》杂志分析:“好莱坞知道青少年愿意为‘偶像+反抗’买单,所以把血腥度降到PG-13”)。

文化层面,“像”的是都对现实有映射,但“不像”的是映射的方向。《大逃杀》里的“杀戮”是日本90年代末“失去的二十年”的缩影——经济停滞、教育内卷、青少年被贴上“垮掉的一代”标签,电影里的“项圈爆炸”像极了社会对年轻人的“隐形惩罚”(日本社会学家上野千鹤子曾说:“《大逃杀》是成年人对青少年的恐惧,怕他们失控,又怕他们不反抗”),而《饥饿游戏》的“直播杀戮”更像对美国媒体文化的批判——从真人秀到社交媒体,观众对“他人痛苦”的消费从未停止,凯特尼斯的“火焰女孩”形象,本质是“被消费的反抗者”(美国文化学者道格拉斯·凯尔纳指出:“《饥饿游戏》揭示了媒体如何把反抗变成娱乐,让观众在安全距离里享受‘革命’”)。

说到底,两部作品都用了“青少年互杀”的框架,但《大逃杀》更像“社会问题的极端投影”,用血腥撕开现实的疮疤;《饥饿游戏》更像“商业化的反抗寓言”,用娱乐包裹政治的骨头,前者是“日本90年代的痛”,后者是“美国21世纪的梦”——一个在绝望里沉沦,一个在希望里突围,这才是它们“又像又不一样”的根。

本文由缑涵意于2025-11-06发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/glgl/58506.html