揭开手机跑分的神秘面纱:真实性能与宣传数据到底有何差异?

- 游戏动态

- 2025-11-08 05:04:39

- 1

“本机跑分超过99%的用户!”——这样的广告语在手机宣传中屡见不鲜,一个个惊人的数字,成为厂商展示性能、吸引消费者的最直接武器,但当你兴冲冲地把新手机买回家,用了几天后可能会隐隐觉得:“这感觉,好像没有跑分数字显示的那么夸张啊?”这种感受并非错觉,手机跑分与真实体验之间,确实存在着一道需要被“揭开”的纱幕。

我们必须明白跑分软件到底是什么,它就像一场人为设计的“期末考试”(引用自极客湾等科技评测机构的比喻),考场环境理想,题目(测试项目)固定,厂商为了在这场考试中取得好成绩,会进行针对性极强的“备考”,最常见的手段就是“鸡血模式”:当手机检测到正在运行跑分软件时,系统会瞬间解除所有限制,让处理器(CPU和GPU)长时间运行在最高的频率上,散热系统也会全力开动,以确保在整个测试过程中都能输出峰值性能,这就像一名运动员,在测百米成绩时服用了兴奋剂,跑出了惊人的速度,但你在日常慢跑或散步时,根本不可能、也不需要维持那种状态。

真实的世界不是考场,你的日常使用场景——刷社交媒体、看视频、同时开启多个应用切换、玩大型游戏——是一场漫长的“马拉松”,在这场马拉松中,手机最关键的素质不再是短暂的爆发力,而是持久的“耐力”和“稳定发挥”,这时,功耗和发热就成了无法回避的瓶颈,如果手机一直像跑分时那样“疯狂输出”,电池会以肉眼可见的速度耗尽,机身也会烫得无法握持,在绝大多数日常场景下,系统会智能地(有时也可能是保守地)限制处理器的性能,以换取更长的续航和更低的温度,这个性能调度策略,才是决定你日常体验流畅与否的关键,而它,恰恰是跑分软件很难全面反映的。

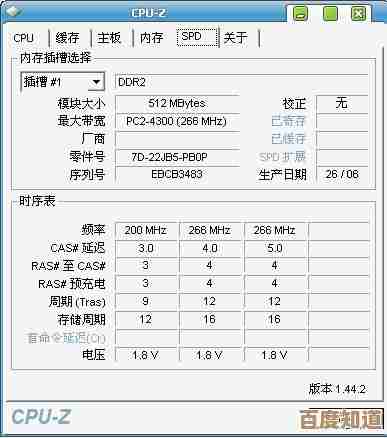

除了性能调度,另一个重要差异在于测试的维度,跑分软件主要衡量的是CPU和GPU的原始计算能力,比如解压缩速度、图像渲染帧数等,但手机的流畅体验是一个系统工程,它还包括数据读取速度,这时就不得不提闪存(ROM)的性能了,近年来,许多中高端手机开始宣传UFS 3.1甚至UFS 4.0闪存,其核心优势就在于顺序读写和随机读写速度的巨大提升(引用自诸多手机发布会技术介绍),随机读写速度的快慢,直接决定了应用安装速度、游戏加载时间,以及同时运行多个应用时的切换流畅度,一个简单的比喻是:处理器(CPU)再强,如果从仓库(闪存)里调取“物资”(应用数据)的速度很慢,整个系统依然会“卡脖子”,只看CPU/GPU跑分,而忽略存储性能,就像只评价汽车的发动机马力,却不管它的变速箱效率一样片面。

我们还要警惕一种现象:“为跑分而优化”的另一种极端,历史上,有些厂商曾被曝光在跑分识别上做手脚,甚至让跑分软件直接调用一个预先设置好的、远超日常使用限制的高性能模式(引用自AnandTech等专业网站的历史报道),虽然这种行为在受到批评后已有所收敛,但它揭示了跑分环境与真实世界之间存在人为制造的鸿沟,不同跑分软件(如安兔兔、Geekbench等)的评分标准和权重也不同,导致同一部手机在不同平台上的得分可能差异巨大,这进一步增加了消费者横向比较的困惑。

跑分就一无是处了吗?并非如此,它仍然是一个有价值的参考工具,尤其是在对比不同芯片平台(如高通骁龙、联发科天玑、苹果A系列)的绝对性能天花板时,它能快速告诉你,哪颗芯片的“底子”更好,但我们必须清醒地认识到,跑分的高分只是“必要条件”,而非“充分条件”,它保证了手机拥有强大的硬件潜力,但能否将这种潜力转化为稳定、持久、全面的好体验,则取决于厂商对散热设计、系统调度、软件优化等“内功”的修炼。

下次再看到令人咋舌的跑分数据时,我们不妨多一分冷静,与其迷信数字,不如多看看真实用户的长期使用评价,关注那些专注于模拟日常使用场景的、更细致的续航和流畅度测试报告,毕竟,手机是拿来用的,而不是拿来“跑”的,真正的“高性能”,是藏在每一天顺手、舒心的使用感受里的。

本文由频妍妍于2025-11-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/60746.html