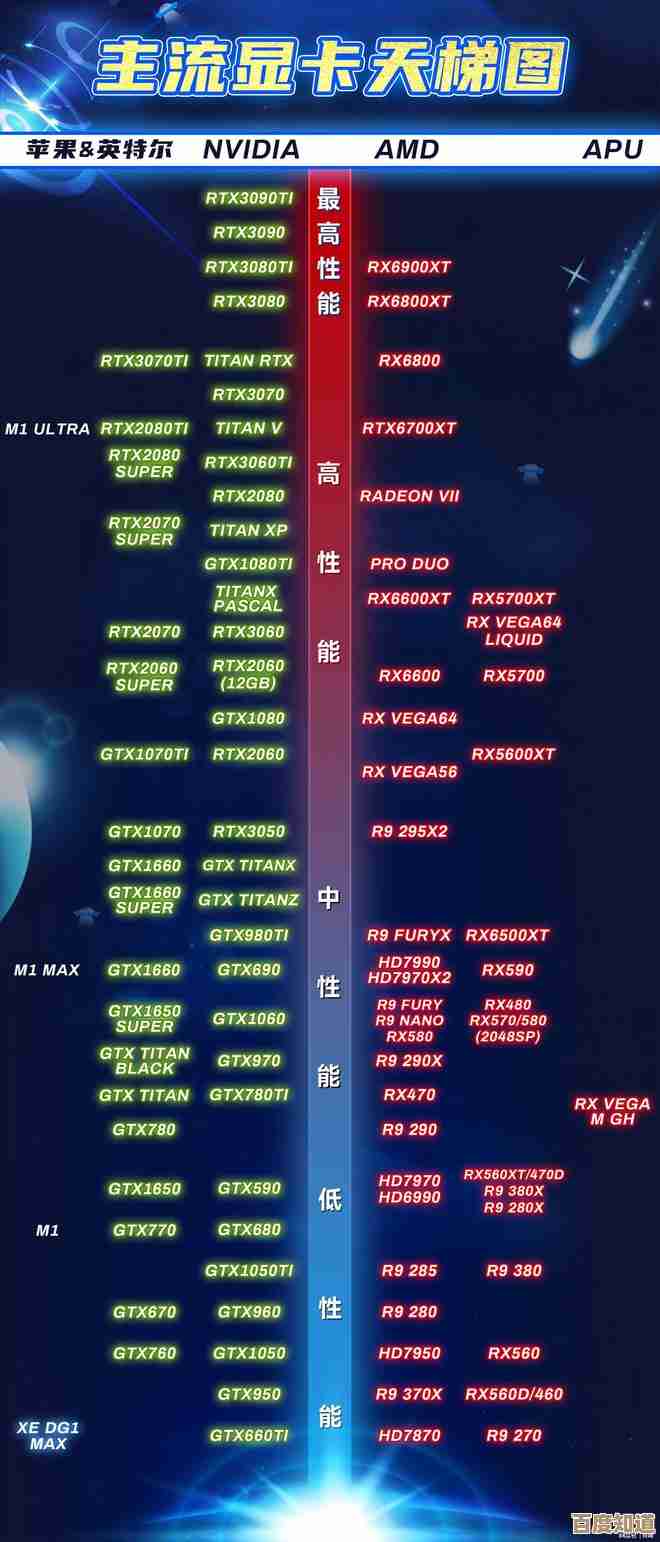

自制内存天梯图:揭秘数据存储的无限层次与奥秘

- 游戏动态

- 2025-11-08 02:48:59

- 2

想象一下,你的电脑、手机就像一座繁忙的超级都市,而数据就是城市里的人和货物,这些“人和货物”不可能都挤在同一个地方,它们需要被安置在不同速度、不同容量、不同成本的“住所”里,这个由不同层级“住所”构成的体系,就是我们今天要揭秘的“内存天梯图”,它不是一张真正的图,而是一个理解计算机如何高效管理海量数据的思维模型,我们从最快、最小、最顶层的“豪华公寓”开始,一步步走向最慢、最大、最底层的“巨型仓库”。

第一层:CPU寄存器——闪电般的私人工作台

这是天梯的最顶端,也是速度的巅峰,寄存器直接嵌入在CPU(中央处理器)内部,是CPU直接进行计算的场所,你可以把它想象成一位顶尖大厨正在烹饪时手边那几个最顺手的位置,食材(数据)必须立刻放到这里,他才能进行翻炒、调味(运算),它的特点是:极速、容量极小、成本极高,数据在这里只是“路过”,完成计算后就会被清空,为下一个任务让位,这是整个系统中最快的存储层次,但通常只有几KB大小。

第二层:高速缓存(Cache)——高效的备料间

紧挨着寄存器的下一层是高速缓存,它也位于CPU内部,但比寄存器离核心稍远一点点,如果说寄存器是厨师的手边,那缓存就是厨房里的备料台,CPU会提前把即将要用到的数据从慢速的内存里“搬”到缓存里备用,缓存通常分为L1、L2、L3三级,速度依次略有下降,但容量依次增大,它的核心作用是弥补CPU极致速度和内存较慢速度之间的巨大鸿沟,避免“大厨”因为等“食材”而闲着,当CPU需要数据时,它首先会在缓存里找(这称为“缓存命中”),找到就直接用,速度飞快;找不到才去内存里取,那就慢多了。

第三层:内存(RAM)——宽敞的中央工作区

这就是我们通常所说的“内存条”或“运行内存”,它相当于整个城市的中央广场或开放式办公区,所有正在运行的程序和正在被处理的数据,都必须加载到这里才能被CPU有效工作,它的特点是:速度很快(但远慢于缓存)、容量较大(目前主流是16GB-32GB)、断电后数据全部丢失(易失性存储),它是CPU处理任务时的主要“战场”,容量大小直接决定了你能同时流畅运行多少个程序。

第四层:固态硬盘(SSD)——高速永久仓库

从天梯的第三层开始,我们进入了“外部存储”的领域,也就是断电后数据不会丢失的“永久存储”,固态硬盘是这个领域的明星,它就像一套离工作区不远、但需要走几步才能到的高速立体仓库,操作系统、你安装的软件、常用的文档和游戏等都存放在这里,当你打开一个程序时,系统会把这个程序的数据从SSD“搬运”到内存中,SSD的速度比机械硬盘快得多,极大地提升了电脑的开机和软件加载速度,是现代电脑流畅体验的关键,但其速度仍无法与内存相比。

第五层:机械硬盘(HDD)——海量廉价档案馆

这是传统的外部存储设备,像一个巨大的、由机械臂在盘片上读取数据的巨型档案馆,它的特点是:速度慢(尤其是随机读写)、容量巨大(以TB为单位)、成本低廉,它适合存放那些不常用但又不能丢弃的海量数据,比如电影库、备份文件、历史档案等,在很多系统中,SSD作为系统盘安装常用软件,HDD作为数据盘存储大文件,是一种性价比很高的组合。

第六层:网络与云端存储——无限的异地资源库

这是天梯图中超越单台电脑的延伸层次,当你使用网盘(如百度网盘、iCloud)或者访问网络服务器上的数据时,你就触及了这一层,它就像是分布在世界各地的超级仓库集群,数据需要通过互联网进行传输,速度受限于网络带宽,延迟最高,但它的优势是近乎无限的扩展性和异地容灾能力,你可以随时随地通过任何设备访问你的文件,实现了数据的“云”端漫步。

第七层:离线归档存储——沉睡的历史图书馆

这是最底层,也是最慢的一层,通常用于冷数据备份,比如备份在磁带、蓝光光盘等介质上的数据,这些数据可能几年甚至几十年都不会被访问一次,但它们具有重要的历史或法律价值,这就像一个深藏于地下、需要复杂手续才能进入的国家档案馆,存取速度极慢,但保存期限极长,成本也相对较低。

奥秘在于协同工作

这个“内存天梯”的奥秘,并不在于某一层有多快或多慢,而在于它们之间精妙绝伦的协同工作,计算机操作系统就像一个超级聪明的“物流总管”,它通过复杂的算法,预测CPU可能需要哪些数据,并自动将数据在各级存储之间调动,目标是让最快但最贵的存储资源(寄存器、缓存)尽可能地被高效利用,同时把不常用的数据存放到更便宜、更慢的层级中,从而在速度、容量和成本之间达到一个完美的平衡。

理解了这座“天梯”,你就能明白为什么给电脑加一条内存条或换一块SSD能带来立竿见影的性能提升——你本质上是拓宽了“中央工作区”或升级了“高速仓库”,让数据流动的“交通堵塞”大大减少,这就是数据存储世界的层次之美与协同之妙。

本文由称怜于2025-11-08发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/60636.html

![[word字体]艺术:个性化文档设计,让文字跃然纸上焕发独特魅力!](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251108070844176255692454500.png)