文件粉碎技术全解析:安全删除数据的有效途径

- 游戏动态

- 2025-11-05 13:48:45

- 5

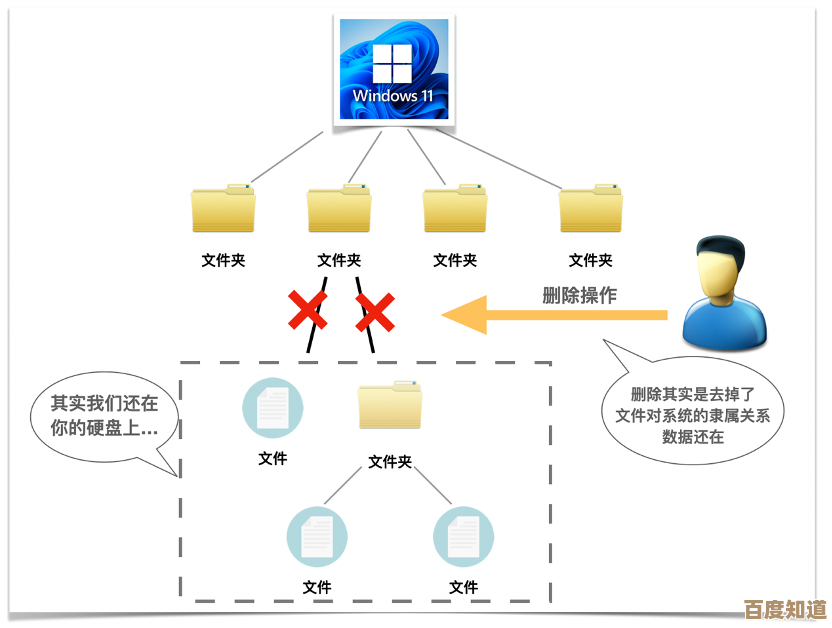

当我们以为在电脑上删除一个文件,然后清空回收站,这个文件就彻底消失时,其实我们可能陷入了一个常见的误区,根据普林斯顿大学和加州大学等机构的研究,操作系统(如Windows)的常规删除操作,实际上只是移除了文件在“文件分配表”中的记录,相当于把一本书的目录页撕掉了,但书中的具体内容(即文件数据本身)仍然原封不动地留在硬盘这个“书架上”,直到有新的数据需要存储空间,系统才会覆盖掉这些被标记为“空闲”的旧数据区域,这意味着,在数据被覆盖之前,使用一些专业的数据恢复软件(例如市面上常见的EasyRecovery或Recuva)可以轻易地将文件恢复出来。

这种“伪删除”带来的安全隐患是巨大的,无论是处理包含个人隐私的照片和文档,还是涉及商业机密的合同与计划,甚至是准备出售或丢弃的旧电脑,如果只是简单地格式化硬盘,敏感信息很可能被下一个拿到设备的人轻易复原,造成不可挽回的损失,文件粉碎技术应运而生,它的核心目标就是确保被删除的数据无法被任何技术手段恢复。

文件粉碎技术是如何做到这一点的呢?它的原理其实很直接:在删除文件指针的同时,主动对文件数据在硬盘上所占用的物理扇区进行多次覆写,可以把它想象成用新的颜料一遍又一遍地涂抹掉墙上的旧字迹,直到原来的内容完全无法辨认,具体的覆写方式和标准,国际上存在一些公认的规范。

其中一个广为人知的标准是美国国防部发布的DoD 5220.22-M标准,这个标准要求对存储区域进行三次覆写:第一次用特定的字符(如0x00)覆盖,第二次用相反的字符(如0xFF)覆盖,第三次再用随机字符覆盖,经过这样三次处理,从理论上讲,通过分析磁性介质的残留信号来恢复原始数据的可能性已经微乎其微。

另一个更为极端的例子是古特曼方法,由彼得·古特曼在1996年提出,这种方法设计了高达35次的覆写步骤,旨在应对当时各种不同类型的硬盘技术(如MFM、RLL等)的编码方式,确保在任何一种技术下存储的数据都能被彻底清除,随着现代硬盘技术的飞速发展,尤其是垂直记录和固态硬盘的普及,古特曼方法被认为有些“过度杀伤”,因为现代存储介质的数据残留特性已与过去大不相同,通常不需要如此多次的覆写,根据《IEEE安全与隐私汇刊》等刊物的分析,对于现代硬盘,一到三次的覆写已经足够安全。

在实践层面,普通用户可以通过使用文件粉碎软件来轻松实现安全删除,市面上有许多此类工具,例如著名的Eraser(支持DoD 5220.22-M等算法)或CCleaner中集成的驱动器擦除功能,这些软件的使用通常非常简单:用户只需在想要删除的文件或文件夹上点击右键,选择“安全删除”或“文件粉碎”等选项,软件就会自动执行预设的覆写算法,确保数据被彻底清除。

除了针对特定文件的粉碎,在处理整个硬盘或U盘等设备时,还可以进行“全盘粉碎”,也就是安全格式化,这在准备将旧设备转售或报废时至关重要,操作系统自带的快速格式化是无效的,必须选择能够进行全盘覆写的工具,一些硬盘管理工具(如Parted Magic)或安全厂商提供的启动盘工具可以完成这项任务。

文件粉碎技术也面临新的挑战,尤其是随着固态硬盘的普及,固态硬盘的工作原理与机械硬盘完全不同,它使用磨损均衡技术来延长寿命,这意味着操作系统指示写入数据的物理位置,可能会被SSD的主控芯片映射到其他不同的闪存块上,传统的覆写操作可能无法精确覆盖到所有存储过原始数据的物理单元,针对SSD,更可靠的安全删除方法是使用ATA安全擦除命令,这个命令会向SSD主控发出指令,使其一次性清空所有闪存单元的电量,从而瞬间、安全地擦除全部数据,大多数SSD厂商都会提供支持此功能的工具。

最后需要特别注意的是,文件粉碎是一项不可逆的终极操作,一旦数据被粉碎,将永久的、不可恢复的消失,在执行操作前,务必百分百确认这些文件已经不再需要,文件粉碎技术是我们保护数字隐私和信息安全的一道坚实防线,理解其原理并正确使用相关工具,能够让我们在数字世界里更加安心地处理敏感信息,避免因“删除”不当而引发的数据泄露风险。

本文由瞿欣合于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/57685.html