顿号正确用法全解析:提升写作规范性与表达精准度

- 游戏动态

- 2025-11-05 00:17:30

- 2

顿号(、)是中文写作中一个看似微小却至关重要的标点符号,很多人觉得它和逗号区别不大,用起来很随意,但这恰恰是导致句子表达不清、显得不规范的常见原因,掌握好顿号的用法,能让你的文章条理更清晰,表达更精准。

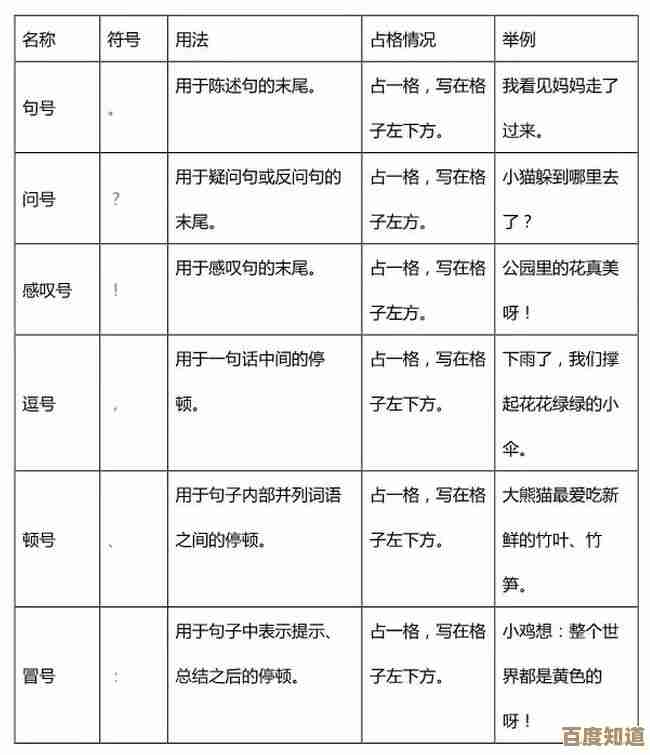

顿号的核心作用:表示句子内部并列词语之间的停顿

顿号就像是给一群同类型的事物排排队、分分类,当一句话里需要罗列几个同等级别的词语或短语时,就用顿号把它们隔开,这种停顿比逗号要短,表示的并列关系也更紧密。

顿号的具体使用场景(根据《中华人民共和国国家标准标点符号用法》(GB/T 15834-2011))

-

用于并列的词语之间 这是顿号最基础、最常见的用法,当句子中有两个或两个以上的名词、动词、形容词等以并列关系出现时,用顿号隔开。

- 例子:超市里的水果种类真多,有苹果、香蕉、梨、葡萄。

- 解析:“苹果”“香蕉”“梨”“葡萄”都是并列的水果名称,用顿号连接,清晰地列出了所有种类。

- 例子:他做事总是那么认真、细致、负责。

- 解析:“认真”“细致”“负责”是三个并列的形容词,共同描述“他”做事的品质,用顿号连接显得紧凑有力。

-

用于需要停顿的重复词语之间 为了表示强调或列举,有时会重复使用同一个词语,这些重复的词语之间要用顿号。

- 例子:他不停地写呀、写呀,直到深夜。

- 解析:这里的“写呀”重复使用,强调了动作的持续性,顿号增强了这种重复的节奏感。

-

用于某些序次语之后 在“第一、第二、第三”“其次、这类序次语后面,通常用顿号,这相当于“第一,”是一个整体,表示列举的开始。

- 例子:这次旅行的安排是:第一、参观博物馆;第二、品尝当地美食;第三、自由活动。

- 注意:如果是“一、二、三”或“甲、乙、丙”后面也用顿号,但如果序次语带了括号,如(一)(二)(三),后面就不能再加任何标点。

最容易出错的情况和特殊用法

-

顿号 vs. 逗号:分清并列的“层级” 这是最让人混淆的地方,关键在于判断并列关系的紧密程度和结构层级。

- 顿号用于“词语”或“短语”的并列,它们共同作为一个大句子的组成部分。

- 逗号用于“分句”的并列,即每个并列部分本身结构已经相对完整,有主谓宾等。

- 例子(正确):我们班有来自北京、上海、广州的同学。(“北京、上海、广州”是并列的词语,共同作“同学”的定语)

- 例子(正确):春天来了,山绿了,水清了,人们的笑容也多了。(“山绿了”“水清了”“人们的笑容也多了”是三个结构完整的分句,用逗号隔开)

-

并列词语之间有了“和”“与”“及”等连词时,还要不要顿号? 不要。 连词已经起到了连接作用,再加顿号就多余了。

- 错误:我喜欢吃苹果、香蕉、和梨。

- 正确:我喜欢吃苹果、香蕉和梨。(最后一个并列项前用“和”连接,顿号消失)

-

相邻或相近的数字连用表示概数时,不用顿号 当两个数字连在一起表示一个大概的范围时,中间不需要停顿。

- 错误:这件衣服大概要五、六百元。

- 正确:这件衣服大概要五六百元。

- 对比:今天下午三、四节课是体育课。(这里是确指“第三节课和第四节课”,是并列关系,所以用顿号。)

-

引号、书名号并列时,中间用不用顿号? 这是一个有争议但在规范写作中日趋统一的问题,根据最新的国家标准,标有引号或书名号的并列成分之间,通常不用顿号,因为引号或书名号本身已经起到了视觉上的隔离作用,再加顿号显得累赘。

- 推荐用法:他最喜欢的古典小说是《红楼梦》《三国演义》和《西游记》。

- 推荐用法:文章中频繁出现“理想”“现实”“矛盾”等关键词。

- (*注:在一些非常严格的出版规范或为避免歧义的特殊情况下,可能仍会保留顿号,但日常写作中省略是更现代和简洁的做法,参考自《标点符号用法》国家标准。)

-

并列的谓语或补语之间,一般用逗号 如果并列的成分是句子的谓语(描述主语的动作)或补语(补充说明动作的结果、程度等),即使它们是词语,也通常用逗号,因为停顿较长。

- 例子:这个故事有趣,动人。(并列谓语)

- 例子:他高兴得跳起来,唱起来。(并列补语)

用好顿号的关键在于培养对语言层次的敏感度,当你罗列事物时,先问问自己:这些是简单的词语罗列,还是已经构成了复杂的分句?它们之间是紧密的并列关系,还是松散的承接关系?通过有意识地练习和对比,你就能逐渐摆脱“一逗到底”或“顿逗不分”的习惯,让标点符号成为你精准表达的好帮手,切实提升写作的规范性和专业度。

本文由寇乐童于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/57027.html