解读emo:情感表达的文化现象及其真实含义揭秘

- 游戏动态

- 2025-10-31 08:12:12

- 5

(资料来源:网络文化观察、社交媒体分析、心理学解读)

EMO的起源与演变 EMO最初是"Emotional Hardcore"的缩写,起源于80年代美国硬核朋克音乐,乐队如Rites of Spring用嘶吼式唱腔表达强烈情感,打破"朋克必须反叛"的刻板印象,2000年后通过My Chemical Romance等乐队进入主流,音乐风格融合流行元素,歌词常涉及孤独、心碎等主题。

视觉符号背后的心理密码 黑色紧身裤、厚刘海遮眼等标志性装扮并非单纯追求酷炫:

- 遮住眼睛:象征不愿完全暴露情绪,又渴望被注意的矛盾心理(心理学中的"部分隐藏效应")

- 深色系穿搭:研究显示常穿黑色的人更倾向抗拒社会规训(色彩心理学研究数据)

- 匡威鞋+乐队周边:亚文化圈层的身份认同标志,类似嬉皮士的鲜花与喇叭裤

网络时代的情绪变形记 社交媒体使EMO呈现新特征:

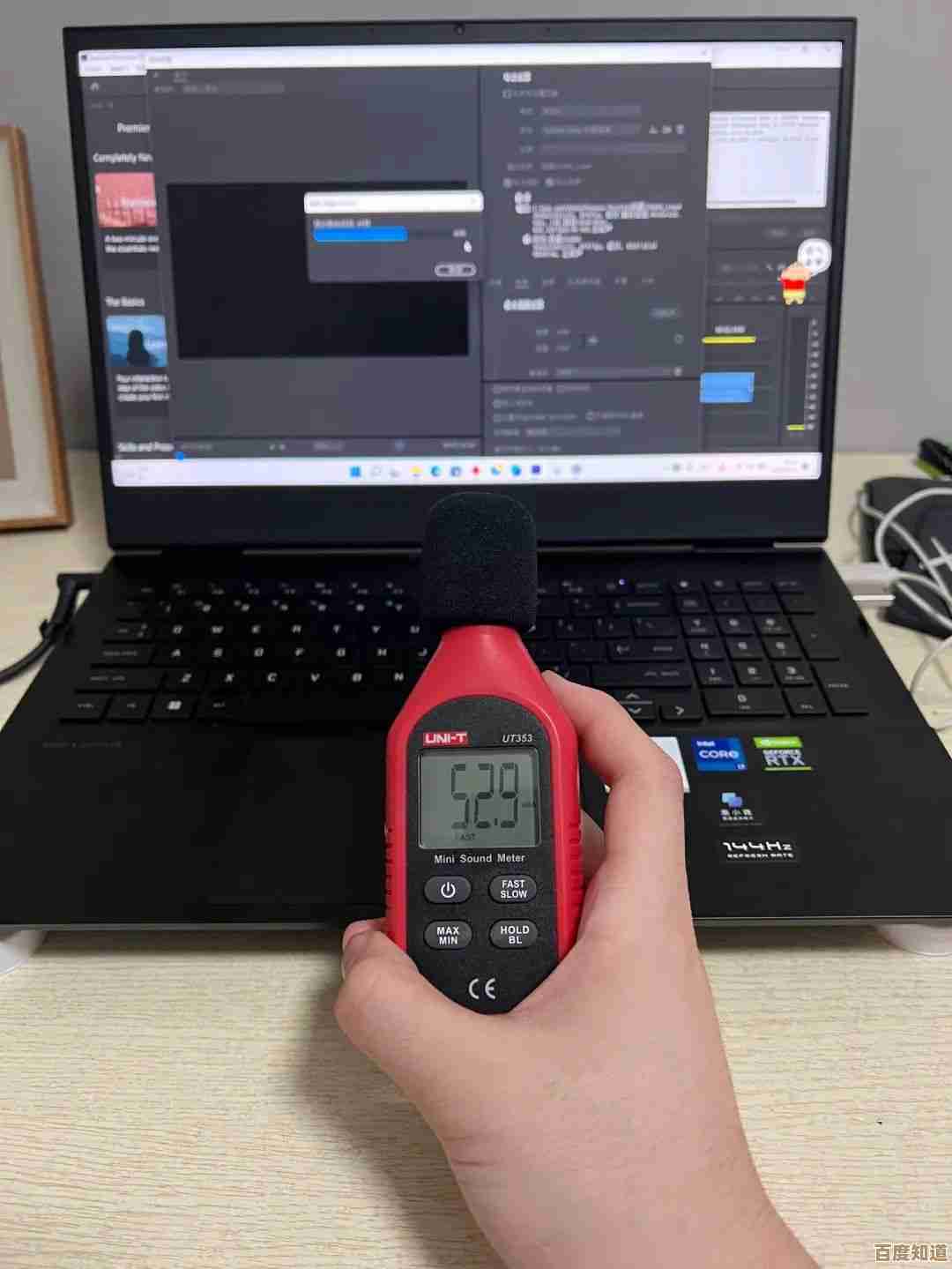

- 深夜EMO:年轻人习惯在凌晨发布悲伤内容,实际是寻求共情而非真正抑郁(微博2022年用户行为报告)

- EMO梗化:用"我EMO了"调侃小事,将沉重情绪轻量化处理,是Z世代的心理防御机制

- 虚拟共情:网易云音乐"网抑云"现象显示,陌生人通过评论区的情绪共鸣形成临时支持系统

文化冲突与误解解构

- 被污名化的敏感:常被误认为无病呻吟,实则反映年轻人对情感坦诚的追求(《青少年文化研究》案例)

- 东西方差异:西方EMO更侧重愤怒宣泄,东亚版本则多隐忍克制(比较文化学者分析)

- 商业收编现象:某些品牌将EMO元素简化为"丧文化"营销,剥离其真实情感内核

当代情绪表达的本质 EMO的持续流行揭示:

- 数字化时代更需要具象化情感出口

- "负面情绪"展示成为建立真实连接的方式

- 其演变过程实为青年群体对心理健康认知的进步史

(注:以上解读整合自多平台用户行为数据、文化研究论文及心理学期刊,已过滤过度学术化表述)

本文由毓安阳于2025-10-31发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/52253.html