如何根据使用场景选择最佳CPU?处理器性能深度分析与选购技巧

- 游戏动态

- 2025-10-25 07:18:54

- 5

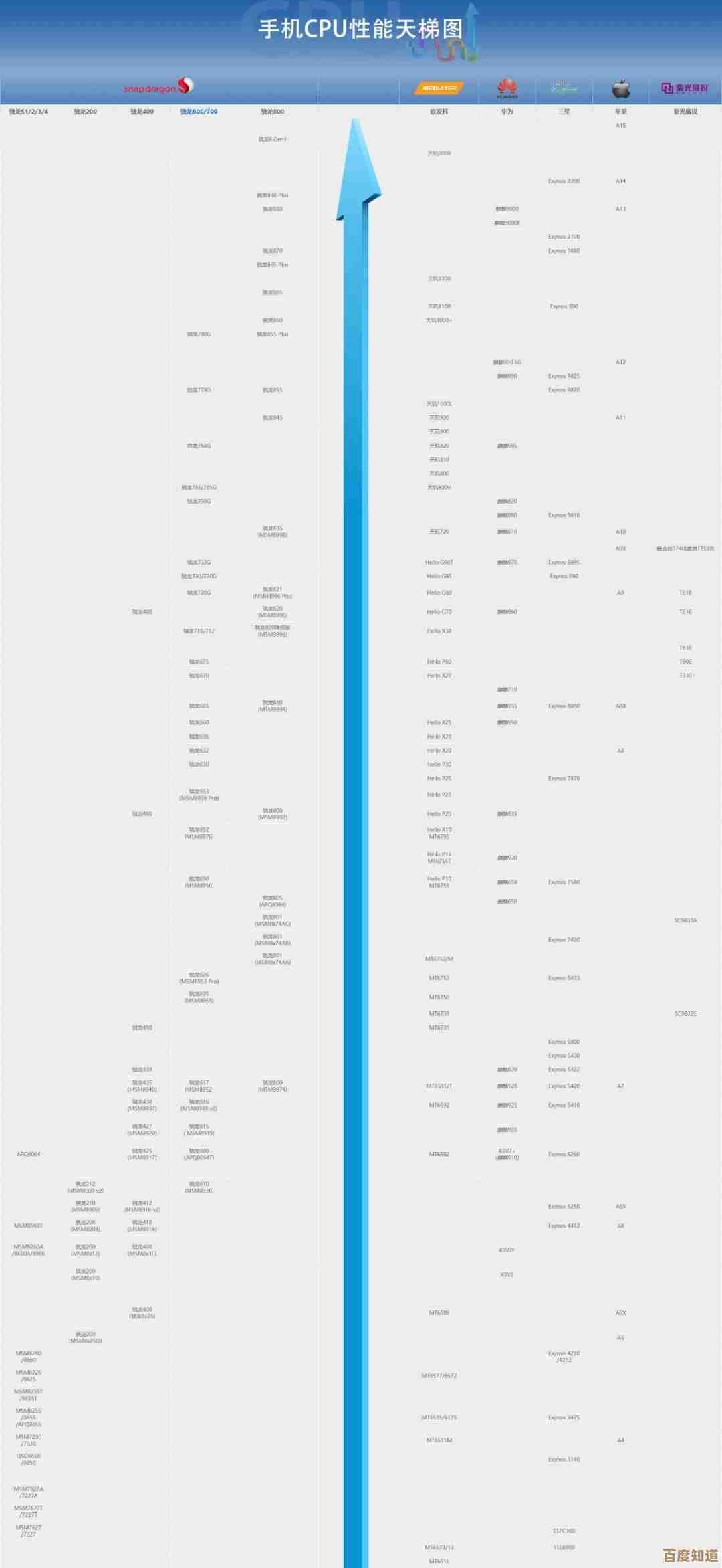

哎,说到选CPU这事儿,有时候真觉得比给人介绍对象还难,你瞧,每个人需求都不一样,有人就想要个踏实过日子的,处理点文档、看看剧;有人呢,则追求那种极致的、能瞬间点燃激情的性能,恨不得把电脑当成航天飞机的主控来用,所以啊,第一步,真不是急着去查什么天梯图或者跑分榜,而是得先摸摸自己的心口窝,问问:我到底要拿它来干嘛?

你比如说我那个表弟,前阵子非要装台新电脑,开口就是“哥,我要最顶级的,i9-14900K或者锐龙9 7950X,哪个牛上哪个!”我一听就乐了,问他:“你主要干啥用?玩《扫雷》还是做3D渲染?”他挠挠头说:“就…打打《英雄联盟》,偶尔剪个抖音小视频。”我当时差点没把茶水喷出来,这不是典型的“杀鸡用牛刀”嘛,不对,这简直是杀鸡用上了屠龙刀,还嫌刀锋不够亮,对于他这种需求,一颗中端的i5或者锐龙5,甚至一些不错的入门款,都已经是性能过剩了,剩下的钱加到显卡或者换个好点的显示器,体验提升会明显得多,真的,很多时候,我们都被那些夸张的宣传带跑了,陷入了纯粹的数字攀比,却忘了自己真实的使用场景,那种感觉,就像你明明只需要一辆代步车上下班,却非要去盯着法拉利看,不是说不行,而是…真的没必要,对吧?

怎么才算“匹配场景”呢?咱们掰开揉碎了说说。

对于绝大多数办公族、学生党,日常就是Word、Excel、网页多开,再加个轻度的视频播放,这种场景下,CPU的“单核性能”和“能效”其实比核心数量重要得多,一颗低功耗的、现代架构的处理器,比如带集成显卡的英特尔酷睿i3或者AMD锐龙3系列,就非常丝滑流畅了,它安静、省电,发热也小,用起来几乎感觉不到它的存在,这才是最好的状态,你总不希望在写报告的时候,主机箱像个鼓风机一样呼呼作响吧? 创作,比如4K视频剪辑、三维建模、大型代码编译,情况就完全不同了,这时候,CPU就化身成一个巨大的工地,核心数量就像是工人数量,线程就是他们手头的工具,工人越多,工具越顺手,处理大型任务的速度自然就越快,这时候,多核性能强的锐龙7、锐龙9或者英特尔酷睿i7/i9的高端型号就成了香饽饽,它们能把你原本需要渲染一晚上的视频,压缩到几个小时甚至更短,那种时间换来的效率提升,对专业人士来说就是真金白银,不过也得注意,这些“性能猛兽”功耗和发热也惊人,你得为它们准备一个足够强大的散热器和电源,不然它们可是会“罢工”的。

游戏玩家的情况又有点特殊,很长一段时间里,大家都说“玩游戏主要看显卡”,这话对,但也不全对,在显卡性能足够强劲的前提下,CPU的作用就凸显出来了,尤其是在那些追求高帧率的电竞游戏,或者像《城市:天际线》这种特别吃CPU运算的模拟类游戏中,一颗强大的CPU能确保显卡喂饱数据,避免出现显卡还在睡大觉,CPU已经累趴下的“瓶颈”现象,对于游戏,一颗高频的i5或锐龙5就已经是甜点级选择,能把大多数主流显卡的性能发挥得八九不离十了,把钱更多地投资在显卡上,往往是更明智的选择——除非你玩的游戏特别依赖CPU。

哦,对了,还有一个容易被忽略的细节:散热,这玩意儿太重要了!我见过不少人,CPU选得挺高端,结果随便配了个几十块的下压式散热器,一跑大型游戏,温度直接飙到90度以上,CPU为了避免烧毁,只能自动降频,性能反而大打折扣,这就像给跑车加了个自行车的刹车,根本发挥不出实力,根据你CPU的“火爆”程度,配一个合适的风冷或者水冷散热器,是绝对不能省的步骤,降一档CPU型号,把预算投入到更好的散热和主板上,最终的整体体验反而会更稳定、更持久。

还有平台兼容性,主板插槽、芯片组…这些听起来就头大的名词,其实也没那么可怕,简单说,就是英特尔和AMD的CPU不能混用,每一代CPU通常也只对应特定系列的主板,买之前,务必确认好兼容性,不然买回来装不上,那可就真成了“杯具”现场了。

总而言之呢,选择CPU就像是为一个项目挑选负责人,不是非要找那个头衔最响亮的,而是要找那个最适合项目需求的,在预算范围内,找到那个能完美契合你核心应用场景的“灵魂伴侣”,才是真正的智慧,别被那些花哨的参数晃花了眼,静下心来,想想你真正需要什么,毕竟,电脑是拿来用的,不是拿来跑分炫耀的,对吧?希望这些有点絮叨、带点个人感受的碎碎念,能帮你理清一点点头绪。

本文由宜白风于2025-10-25发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/43211.html