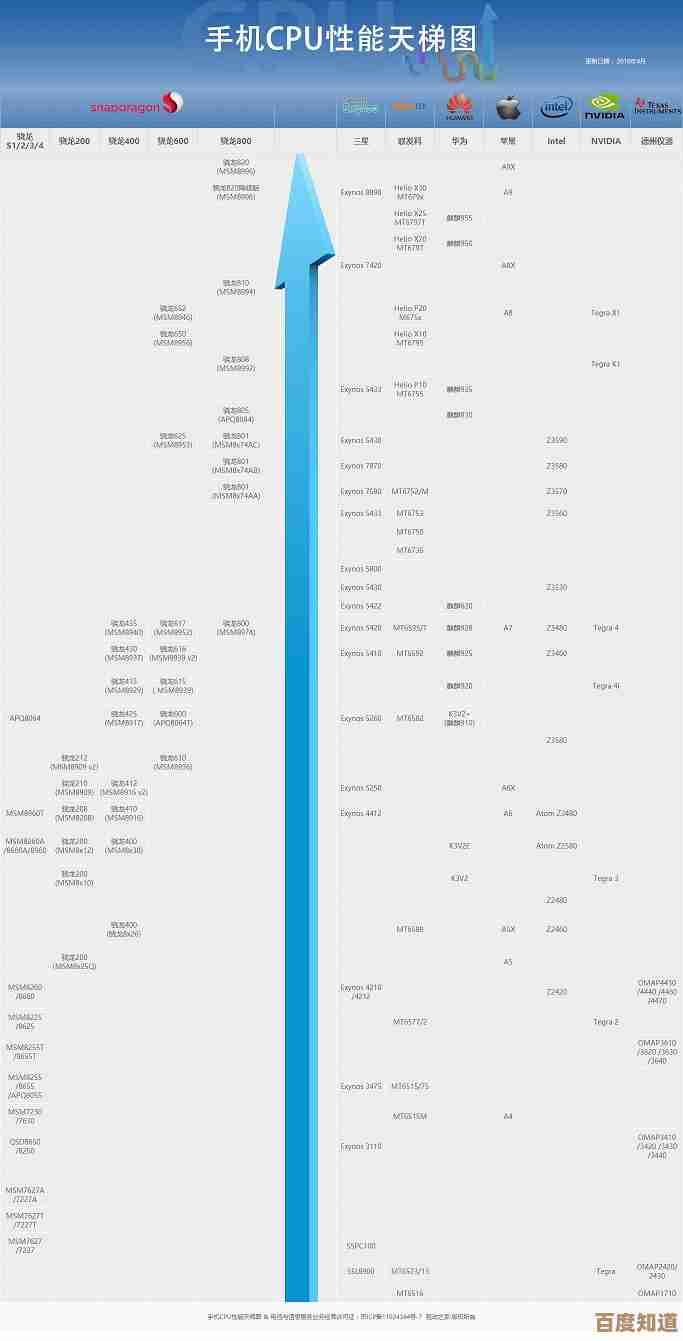

手机CPU天梯图2016版:详析当年主流芯片性能层级与排名趋势

- 游戏动态

- 2025-10-24 19:56:30

- 3

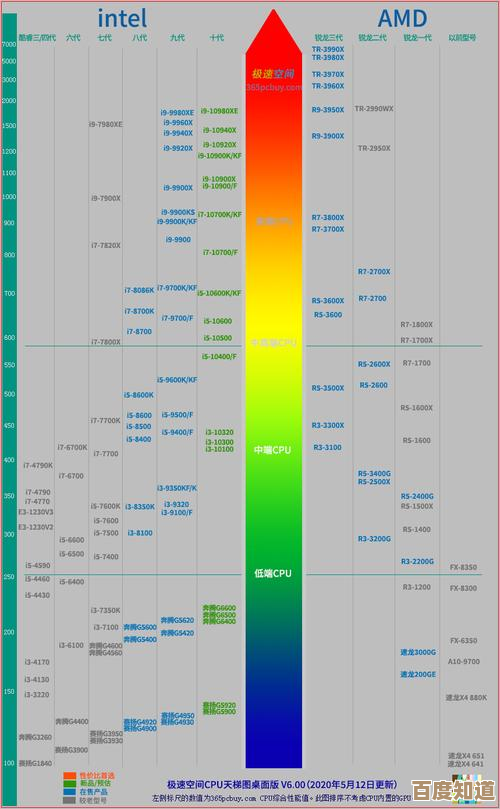

回忆2016年的手机市场,那股混战的热浪仿佛还能扑面而来,那真是个有趣的年份,高通想一统江湖,联发科奋力直追,三星暗自蓄力,而华为的海思麒麟,正像个初露锋芒的少年,开始让人不敢小觑,现在回头看当年的所谓“天梯图”,更像是一张充满悬念和意外的发展图谱,而不是一个冰冷的排名表。

那年头,高通的骁龙820无疑是站在山顶的那个“王者”,至少宣传上是这么说的,它告别了骁龙810那个著名的“暖手宝”称号,用上自主Kryo架构,性能飙升,但说实话,它真的就完美无缺吗?未必,我至今还记得一些极客朋友抱怨它的功耗,在重度游戏下,那股熟悉的温热感还是会悄悄回归,凭借Adreno 530 GPU的绝对强势,它在图形处理上几乎碾压同期对手,让所有旗舰机都不得不以“搭载820”为荣,这种光环效应,才是它真正的成功之处。

联发科在那年祭出的Helio X25,走的完全是另一条路,它像是个精明的商人,试图用“十核”这个震撼的数字概念去冲击市场,三丛集架构,听起来很科幻对吧?可实际用起来,那种核心频繁切换的迟滞感,有时候真让人抓狂,它追求的是某种意义上的“均衡”,但往往在需要爆发的关键时刻显得力不从心,搭载它的手机,常常给人一种“什么都行,但什么都不够顶尖”的微妙感觉,这或许就是它始终难以真正跻身顶级行列的宿命。

而三星的Exynos 8890,则是个低调的实力派,特别是在国际版的Galaxy S7上,它的表现甚至比同门的骁龙820版本更稳定、更凉爽,它用的M1自主核心加上公版A53的组合,展现了三星强大的半导体设计能力,可惜啊,它的光芒大多被三星自家产品和少数机型所掩盖,没能像高通那样形成广泛的生态,总让人觉得有些明珠蒙尘的遗憾。

说到海思麒麟950,它可以说是华为崛起的一个关键转折点,率先商用台积电16nm FinFET工艺,在能效上打了一场漂亮的翻身仗,它的CPU性能紧紧咬住了第一梯队,虽然GPU依然是相对短板,但已经不再是那个可以随意被嘲笑的“吴下阿蒙”了,你能从它身上清晰地看到一种策略:不追求瞬间的峰值性能,而要持久的稳定输出,这种思路,后来被证明是极其成功的。

如果我们把视角再放低一点,中端市场的厮杀其实更为惨烈,骁龙652/650这两个家伙,口碑好得惊人,它们用上老旗舰的架构,性能直逼上一代的骁龙810,而功耗和发热控制得堪称完美,一时间,很多性价比神机都靠它们撑场子,反而让定位更高的骁龙808和810显得无比尴尬,联发科的Helio P10则靠着“均衡省电”在千元机市场遍地开花,你可能记不住它的性能多强,但那种“够用且不惹事”的温和性格,恰恰是大众市场最需要的。

现在想想,2016年的芯片格局,其实预示了未来几年的很多事,高通意识到了不能只追求性能巅峰,开始注重能效比,这直接影响了后续835的诞生;联发科的高端梦在X30上遭遇重挫,被迫转向中端,改变了战略;而华为则沿着950的路子越走越稳,所谓的天梯图排名,每个月甚至每周都在细微地变动,驱动它们变化的,不仅仅是冰冷的跑分,更是用户体验的口碑、市场的真实反馈,以及厂商们一次次的技术试错与调整。

看2016年的天梯图,不能只看谁在第一谁在最后,那一条条性能曲线背后,是技术的碰撞、商业的博弈,还有我们这些用户最真实的喜怒哀乐,那些芯片驱动的手机,曾经是我们口袋里的整个世界,而现在,它们都成了科技发展史里,一个个带着温度的故事节点了。

本文由道巧夏于2025-10-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/42191.html