深入浅出dp:掌握其核心含义与多样使用场景

- 游戏动态

- 2025-10-24 10:46:27

- 1

好,我来试着聊聊动态规划(dp)这件事,说真的,第一次听到这个词的时候,我脑子里浮现的是一堆复杂的数学公式和那种…嗯…特别严肃的学术论文,感觉离我的生活十万八千里,但后来发现,它其实是一种思考方式,一种解决问题的“狡猾”手段,甚至有点…像我们平时偷懒的小聪明?😅

你想啊,比如你要爬楼梯,一次只能上一级或者两级,问你到第10级有多少种走法,你要是硬着头皮从第一步开始算,一步步推,那真是又累又容易错,但dp告诉你:别傻乎乎地从头来啊!你想想,要到第10级,你最后一步要么是从第8级跨两级上来的,要么是从第9级跨一级上来的,到第10级的方法数,其实就是到第8级的方法数加上到第9级的方法数,看,问题是不是瞬间变小了?你只需要知道前面两步的情况就行了,不用吭哧吭哧重新算,这种“站在巨人的肩膀上” 或者更接地气地说,“踩着前面的答案往上爬”的思路,就是dp的精髓——把大问题拆成小问题,避免重复计算,记下之前的成果(也就是所谓的“状态”)。

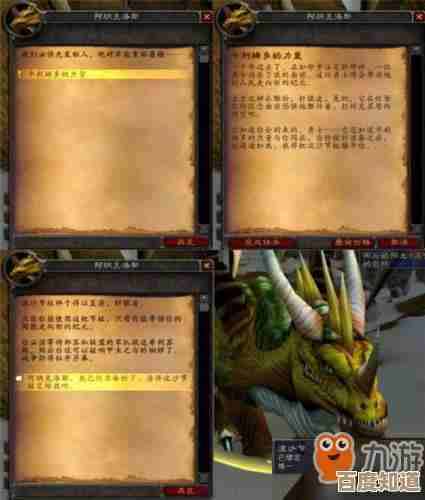

我记得我刚开始学的时候,总纠结于“状态”这个词,状态…听起来太抽象了,像某种哲学概念,后来我把它想象成…嗯…打游戏时的存档点,你打一个超大的Boss,不能一口气打完,你得在几个关键节点存个档,万一失败了,你不用从第一关重新开始,直接从最近的存档点读档就行,dp里的“状态”就是那个存档点,它记录了你解决到某个子问题时的最佳结果(或者所有可能情况),比如在背包问题里,状态可能就是dp[i][j],表示只考虑前i件物品,在背包容量为j的情况下能装的最大价值,这个二维数组,就是你一路打怪升级的存档集合。

dp 不是死板的,它有很多“面孔”,有时候它叫“记忆化搜索”,就是那种带着备忘录的递归,特别适合那种问题结构像一棵树、有很多重复子树的情况,你先试着递归,发现哎?这个子问题好像算过好几遍了,那就把它结果记下来,下次遇到直接查表,别算了,这就像你背单词,同一个单词查了三次字典,第四次你总该记到小本本上了吧?不然效率太低了,另一种是经典的“迭代法”,自底向上,从小问题开始,一步步推到最终答案,像搭积木,地基打稳了,一层层往上盖,这种方法往往更高效,但需要你想清楚问题的“依赖关系”,先解决谁,后解决谁。

它的应用场景…真是多得离谱,远远超出算法竞赛,我以前觉得它只用来解数学题,后来发现,哦,语音识别里,判断一段声音信号最可能对应什么单词序列,会用到的维特比算法,骨子里就是dp;生物信息学里比对DNA序列,看相似度,也是dp;甚至…甚至你手机里的输入法预测下一个词,背后可能也藏着dp的思想,它在计算哪种词序列的概率最高,还有资源分配、项目管理里的关键路径… 说白了,只要是那种 可以分解、并且子问题相互重叠 的决策过程,dp就可能派上用场,它帮你把看似复杂的未来,分解成一个个可管理的“。

dp也不是万能的,有时候状态设计得太复杂,维度太高,会带来“维度灾难”,计算量爆炸,有时候问题本身不具备“最优子结构”——就是大问题的最优解没能由小问题的最优解组合出来,那dp就无效了,这就像你拼乐高,如果每个小模块都拼得最好,但合在一起却怎么都对不齐,那这个方法就失效了,识别什么时候用dp,本身也是一种能力。

学习dp的过程,对我来说有点像学骑自行车,一开始总是摇摇晃晃,理解不了那个平衡感,状态转移方程写得乱七八糟,但某个瞬间,突然就开窍了,能蹬着走一段了,然后你就会发现,哦,原来这么多问题都可以用类似的思路去套,去思考,那种感觉,有点像突然获得了一种新的视角来看待问题,挺奇妙的,它锻炼的是一种…化繁为简、寻找规律的能力。

别被“动态规划”这个高大上的名字吓到,它本质上就是一种聪明的“偷懒”,一种有策略的“记笔记”,让我们在解决问题的路上,少走弯路,多利用已有的成果,也许,这就是它最吸引人的地方吧。✨

本文由丙英叡于2025-10-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/41360.html