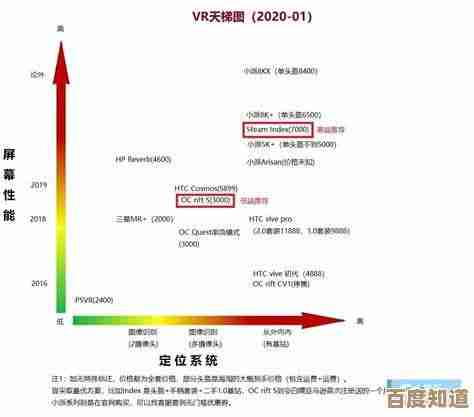

探索鼠标引擎进化之路:从基础定位到高性能传感器的天梯图解析

- 游戏动态

- 2025-10-22 12:18:39

- 2

哎,说到鼠标引擎这玩意儿,真是…我桌上就堆了好几个不同年代的鼠标,有时候摸着它们外壳的磨损痕迹,就能感觉到技术是怎么一步步爬过来的,最开始哪有什么引擎啊,就是那个滚球嘛,我记得我爸办公室那个鼠标,拆开清灰,里面两个橡胶滚轴脏得不行,定位全靠物理接触,在那种格子鼠标垫上挪动,咔哒咔哒的,现在想想简直原始,但那时候觉得可神奇了,屏幕上那个箭头能跟着手走,已经够满足了。

后来光学引擎来了,算是第一次大跳跃吧,早期光电鼠标,底部亮个红点,对表面挑剔得要命,在光亮的桌面或者深色衣服上基本就瞎了,我大学时第一个逻辑鼠标就这样,在宿舍木纹贴皮的桌子上时不时就飘移,打CS的时候能把你气死,明明没动,视角自己朝天上了,那时候的dpi,800就算高配了,感觉鼠标移动速度得在系统设置里拉到最快,然后整个手臂大幅度甩动,鼠标垫恨不得占掉半张桌子。

然后激光引擎算是解决了表面兼容性问题,但…也有新毛病,我买过一款早期激光鼠标,标称精度高,可静默距离(LOD)调得不好,抬起来一点光标还乱抖,放下去又得重新定位,那种细微的飘,你不专注感觉不到,但玩FPS游戏瞄准时,就是有种说不出的“不跟手”,像鼠标自己有想法,这时候厂商开始狂飙dpi数字,从1600到3200再到上万,其实大部分人都用不到那么高,纯粹是营销噱头,但确实推动了传感器处理能力的进步。

真正让我觉得“天啊这不一样了”的,是原相那批高端传感器出来之后,比如PMW3360那个时代,突然之间,鼠标变得特别“听话”,指哪打哪,几乎没延迟,LOD也可以软件调节了,这时候竞争不再是单纯拼dpi,而是看整个系统:帧率、最大加速度、精准度、功耗,鼠标引擎从“能用了”进化到“好用得惊人”,我开始关注一些评测博主用那种高速摄像机拍下的轨迹图,看哪个鼠标画直线最直,没有那种奇怪的锯齿或者抖动。

现在这些旗舰传感器,像PAW3950什么的,参数已经高到有点荒谬了,人类根本感知不到极限在哪里,但有意思的是,大家又开始回归一些更本质的东西,比如轻量化、模具手感、微动开关的反馈,引擎反而成了最不需要担心的基础,就像现在的手机处理器,性能都过剩了,我最近换了个很轻的洞洞鼠,引擎是上一代的,但用起来反而比那个参数爆表却沉甸甸的鼠标舒服多了,这大概就是技术成熟后的必然吧,体验的重心转移了。

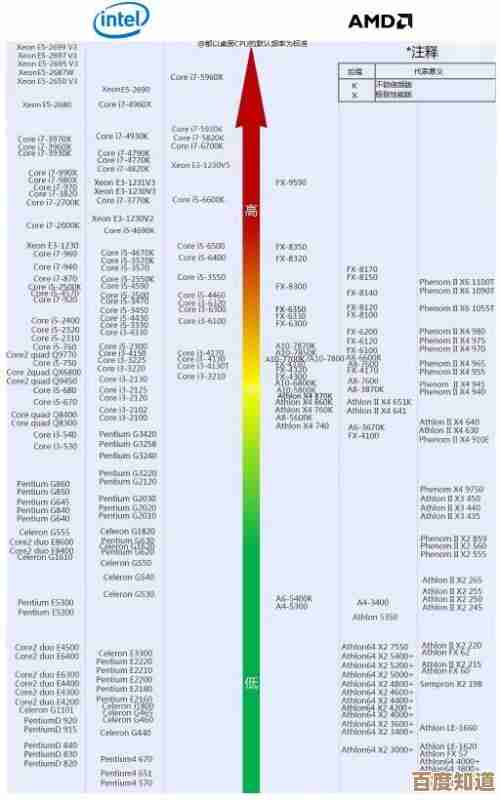

回头看看这个天梯图,它不是一条平滑向上的直线,中间有很多弯路、噱头、以及为了不同需求做的取舍,有些技术当时吹上天,现在看可能是个死胡同;有些不起眼的改进,比如无线技术的低延迟化,反而真正解放了鼠标的形态,我有时候会想,下一步还能怎么变?也许会是更生物力学层面的捕捉,或者和AR/VR结合,彻底抛弃平面定位?但不管怎样,那个在滚球时代憋屈地清灰的少年,肯定想不到今天能在无线、轻盈的鼠标上,实现如此精准的控制,这一路,挺酷的。

本文由太叔访天于2025-10-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/37429.html