系统吧:探秘现代科技背后的精密运转与设计哲学

- 游戏动态

- 2025-10-21 20:14:48

- 2

哎,说到“系统”这词儿,是不是立马想到电脑啊、手机操作系统什么的?其实吧,它远不止这些,我有时候半夜睡不着,会胡思乱想:我们身边的一切,红绿灯的节奏、地铁的运行图、甚至一杯外卖咖啡从下单到手上的整个链条…不都是一套套精密的系统在默默干活儿嘛,它们像空气一样无处不在,却又容易被忽略,除非…它突然卡壳了。😅

记得有次我在一个老旧的火车站等车,那块显示车次的大屏幕突然黑了,就那么一瞬间,整个候车室的人群,像被抽掉了主心骨,瞬间陷入一种奇怪的、低沉的骚动,人们开始四处张望,交头接耳,脸上写满了不确定,那一刻我特别清晰地感觉到,那个平时被我们骂“反应慢”的破系统,它不仅仅是几行代码和几块硬件,它其实是维持着一种秩序、一种信任的隐形架构,它一罢工,那种人与人之间、人与机器之间脆弱的协调性就…哗啦一下,有点散架的感觉,这种“存在感”恰恰是通过它的“缺席”才被我们深刻感知的,你说是不是有点哲学味儿了?

现代科技系统的设计,我觉得核心不是追求那种冷冰冰的、绝对的“完美”,更像是在走钢丝,在“控制”和“弹性”之间找一个超级微妙的平衡点,你设计得太死板,一环扣一环严丝合缝,看起来无敌了,但某个小零件一出错,可能引发雪崩式的崩溃,就像多米诺骨牌,但你要是设计得太松散,那效率就谈不上了,整个系统会变得迟钝、不可靠,所以好的设计者,我猜他们心里都明白,得给系统留点“呼吸的空隙”,一些冗余,甚至是一些看似“浪费”的备份通道,让它在面对意外时,能自己“哎哟”一声,晃两下,但不会轻易倒下,这种设计哲学,背后其实是对不确定性的某种敬畏,承认我们无法预见所有bug,所以得让系统自己有点“免疫力”。

说到细节,我就想起我那个做自动驾驶算法的朋友,他有一次跟我吐槽,说最难搞的不是识别汽车行人,而是那些“边缘案例”,一个塑料袋被风吹着在路上飘,系统该怎么判断?是把它当成一个需要紧急避让的障碍物,还是忽略它?这种看似微不足道的细节,恰恰是系统能否真正“智能”的关键,他们团队为了处理各种奇葩路况,收集了海量的数据,里面充满了各种你想都想不到的“不完美”场景:突然窜出来的猫、前方车辆掉落的奇怪货物、甚至是路面一块颜色诡异的反光… 🤔 这些工作琐碎、枯燥,但正是这些“脏活累活”,在一点点塑造系统的判断力和可靠性,这让我觉得,科技背后的精密,其实是由无数个解决“不完美”的挣扎瞬间堆砌起来的。

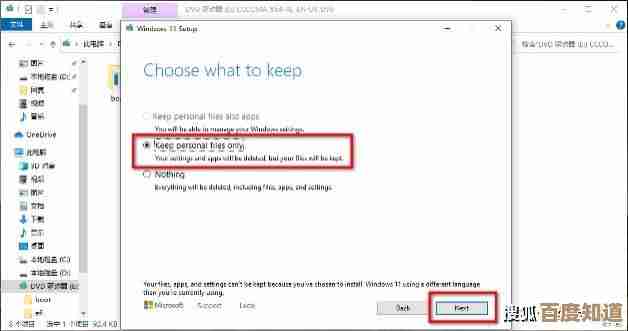

还有啊,系统的界面,也就是我们普通人能接触到的那层“皮”,它的设计也很有意思,为什么智能手机的交互感觉那么“顺滑”?不仅仅是动画效果,你有没有发现,有时候你滑动屏幕,明明还没滑到位置,但它会有一个轻微的“加速”或者“减速”的动画,让你感觉是你“扔”出去了那个页面?这是一种精心设计的“欺骗”,是为了让冷硬的机械响应,更符合我们人类对物理世界的直觉和预期,这种对用户体验的琢磨,已经深入到一种…嗯…近乎本能反应的层面了,它试图理解我们的不耐烦、我们的误操作,然后悄悄地、温柔地弥补一下。

所以你看,系统吧,它不仅仅是逻辑和硅晶的产物,它里面掺杂了设计者对人性深刻的理解、对混乱世界的妥协,甚至还有那么一点点…试图与不确定性共舞的浪漫,它不完美,会卡顿,会死机,但这或许正是它和我们人类世界如此契合的原因——因为我们本身,也远非完美逻辑的产物啊,我们都在一种动态的、不断打补丁、不断学习的过程中踉跄前行,这么一想,是不是觉得身边这些沉默运转的系统,突然多了几分亲切感?✨

本文由称怜于2025-10-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/36042.html