深入理解CPU:它在现代计算设备中的关键角色与性能影响

- 游戏动态

- 2025-10-21 02:18:55

- 2

好吧,要聊CPU这东西,还真不能像教科书那样一板一眼地说,它太核心了,但又像个家里那个默默干活、你平时根本不会注意到的成员,只有哪天它开始“咳嗽”——电脑卡成PPT,风扇呼呼狂转——你才会惊觉:哦,原来它一直在负重前行啊。

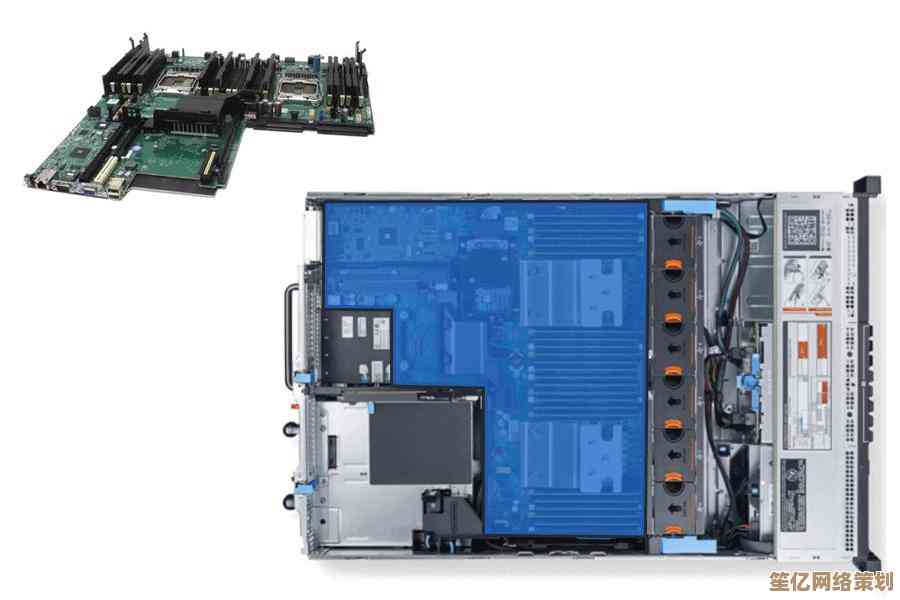

想想挺有意思的,我们每天摸的手机、用的电脑,甚至现在连冰箱、电视这些玩意儿,里头都揣着一颗或几颗CPU,它本质上就是个超级快的算盘,但比算盘复杂了不知道多少个银河系,它不是一块简单的芯片,更像一个微缩到极致的城市,里面有无数的“小房间”(核心)、“高速公路”(总线)和“指挥中心”(控制器),我们手指轻轻一点,屏幕上图标打开,背后可能就是这座城市里一场闪电般的全民总动员,数据像车辆一样在高速路上飞奔,指令像命令一样下达到各个部门…有时候我觉得,程序员写的代码,就像是给这个城市制定的一套极其复杂的交通法规和应急预案。🪐

但CPU的“快”,是一种很孤独的快,它自己吭哧吭哧地每秒运算几十亿次,可它面对的世界,却像个慢动作播放的宇宙,内存的速度跟不上它,硬盘更是慢得像老牛拉车,连等电信号在主板那些铜线里跑个来回,对CPU来说都像是一场漫长的等待,你看那些顶级CPU,为啥要搞那么大的缓存(Cache)?就像是一个急性子的人,为了不总是停下来等,干脆把最可能要用到的东西都先揣在自己兜里(L1、L2缓存),或者放在手边的抽屉里(L3缓存),这其实是一种无奈的妥协,是为了填补它那恐怖的处理速度和外部世界迟缓响应之间那道巨大的鸿沟,有时候电脑卡顿,真不一定是CPU本身不行,很可能是它在等内存喂数据等得不耐烦了,或者硬盘找文件找半天…CPU心里估计在呐喊:快点啊,我闲得都快生锈了!

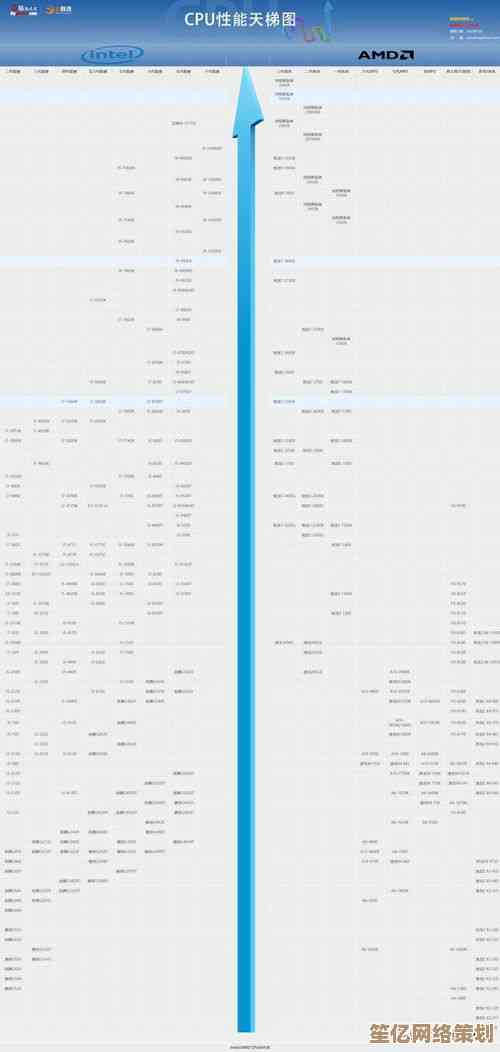

说到性能,这就有得聊了,普通人看CPU,可能就认个i5、i7、Ryzen 5、Ryzen 7,或者数数核心是8个还是16个,但这玩意儿的水,深得很,频率高就一定快吗?有点像汽车发动机的转速,转速高固然猛,但你得看路况啊(任务类型),还得看变速箱和轮胎配合得好不好(内存、硬盘、软件优化),有时候一个频率低一点但核心多、缓存大的CPU,干起多任务或者某些专业软件来,能把一个高频率但核心少的家伙甩开几条街,这就像,你找一个短跑冠军去跑马拉松,可能还不如一个训练有素的长跑运动员。🤔

还有那个该死的散热…我至今记得第一次给老笔记本清灰换硅脂,拆开看到CPU那个小方块,以及上面那个小小的、已经干涸的散热硅脂,心里一阵感慨,就是这么个小不点,承载了那么多计算任务,发热量却能煎鸡蛋,散热一旦跟不上,它为了保护自己不被烧毁,就会自动降频,也就是“偷懒”,性能瞬间打折,所以你看那些游戏本为啥又厚又重?一半的重量和体积可能都贡献给了散热模组——热管、风扇、鳍片,CPU的性能发挥,简直就是一场与热量的永恒战争,有时候夏天玩游戏,听着风扇像要起飞一样,我甚至会对这个小芯片产生一丝同情,感觉它正在里面拼命燃烧自己。

再说说架构吧,这个就更玄乎了,同样是x86架构,英特尔和AMD玩出了多少花样,每一代的提升,不光是堆核心提频率,更多是这种微观架构的优化:怎么让指令执行得更顺畅,减少空闲等待,预测下一步要做什么(分支预测),让多个核心更高效地协作…这些细节上的打磨,才是真正体现工程师智慧的地方,也是同频同核心数下性能差异的来源,这就像同样是做一道菜,米其林大厨和普通厨子用的原料可能差不多,但刀工、火候、调味顺序的细微差别,最终味道天差地别,CPU的设计,就是一种极致的、冰冷的、但又充满艺术感的工程学。

CPU的角色也在变,以前它算是计算机里绝对的大脑,啥事都管,现在呢?GPU抢走了图形和并行计算的活儿,NPU又冒出来专攻AI…CPU好像变成了一个总调度官,负责协调这些“特种部队”,它不再追求事事亲力亲为,而是更注重如何高效地分派任务,保证整个系统协作流畅,这其实对它的设计提出了新要求,比如大小核架构,不就是想让“指挥中心”本身也分工明确,能耗高的“大核”处理重活,能耗低的“小核”处理后台杂务,省电又高效。

下次当你觉得电脑慢的时候,别光骂CPU,它可能正被困在一个由慢速内存、瓶颈硬盘、糟糕散热和未优化软件组成的迷宫里,拼命地想找到出口,理解CPU,不仅仅是理解一个硬件参数,更是理解整个计算机系统是如何协同工作的一个缩影,它静静地躺在主板上,却是所有数字魔法发生的起点,一种沉默而强大的力量,嗯…差不多就想到这些,乱七八糟的,但都是些真实的感受。💻

本文由鄂羡丽于2025-10-21发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/34807.html