深入理解书名号的应用场景:让您的文字表达更精准与专业

- 游戏动态

- 2025-10-19 13:58:44

- 30

哎,说到书名号这个事儿,我总觉得它像个特别容易被忽略、但又特关键的小零件,你写文章的时候,可能压根没多想,顺手就用了,但有时候回头一看,哎?这里是不是用错了?或者,用不用书名号,意思好像差挺远的,我就经常琢磨这个,尤其是在写一些需要显得专业点的东西时,书名号用对了,整个文本的“气质”都不一样了。

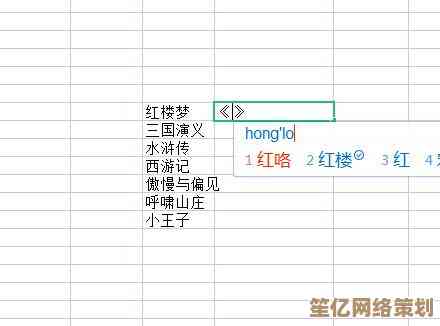

比如说吧,你提到一本你最近在读的书,你要是写“我最近在读平凡的世界”,感觉就挺随意的,像是在聊天,但如果你写成“我最近在读《平凡的世界》”,嚯,一下子感觉就正式了不少,那本书的名字好像被框起来了,有了自己的身份和分量,读者一眼就知道,哦,你在说一部具体的作品,而不是在泛泛而谈什么“平凡的世界”这个概念,这种精准性,在学术写作、新闻报道或者正式文档里,简直太重要了,它能避免好多歧义。

不光是书啊,杂志、报纸、期刊,这些定期出版的东西,也得用书名号伺候着。《读者》啊,《人民日报》啊,《自然》杂志啊,你给它们加上书名号,就像是给它们挂上了名牌,不然你说“我订了南方周末”,别人可能还得反应一下,你是订了这份报纸,还是打算周末去南方玩?虽然语境里大概率能猜对,但总归不够利索,用上书名号,信息就清晰多了,没那么多废话。

再往细了说,像电影、电视剧、戏剧、歌曲、软件名字这些,也都属于这个范畴,你说“我昨晚看了流浪地球”,和“我昨晚看了《流浪地球》”,感觉是不是差很多?前者像在描述一个事件或者一个概念,后者明确指向那部电影,还有软件,我用photoshop处理图片”和“我用《Photoshop》处理图片”,后者就显得你对这个工具本身有更明确的指代,尤其是在技术文档里,这种精确性很必要。

但有时候吧,也会遇到一些模糊地带,让人有点拿不准,一个活动的主题,或者一个项目的代号,要不要加书名号?像“我们公司启动了‘启明星’计划”,这里的“启明星”我有时候会犹豫,是用引号还是书名号?好像用引号更常见一点,感觉书名号更偏向于已经成型、有独立名称的作品或出版物,这种时候就得靠语感了,或者查查相关的规范,挺磨人的。

还有啊,就是不能滥用,我记得有次看到有人写“欢迎大家参加《周末读书分享会》”,我就觉得有点别扭,周末读书分享会”是你们固定举办的一个系列活动,有个正式名称,那用书名号也许还行?但如果就是一次普通的周末活动,用书名号就显得有点“隆重”过头了,反而显得不自然,书名号这东西,得像做菜放盐一样,恰到好处才行,多了少了都不对劲。

我总觉得,正确使用书名号,背后其实是一种对细节的尊重,是对你所提及的那个文化产品或者特定名称的尊重,它让你的文字显得更严谨,更有条理,一个不起眼的小符号,就能透露出作者的专业程度和用心程度,可能读者不会特意去夸你“嘿,你这书名号用得真准”,但用错了,或者该用没用,那种不专业的感觉可能会悄悄留在他们印象里。

所以啊,下次动笔的时候,碰到那些作品名、报刊名、影视剧名什么的,不妨多停顿一秒,想想:这儿,是不是该给它加上那对小小的、但意义重大的书名号呢?这个小小的习惯,或许就能让你的表达,在精准和专业的路上,往前迈一小步。

本文由水靖荷于2025-10-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/32720.html