掌握行间距调整方法,优化文档排版美观度

- 游戏动态

- 2025-10-18 04:52:42

- 3

哎呀 说到行间距这玩意儿 我真是有太多话想说了 记得第一次用word的时候 压根没注意过那个小小的“行距”按钮 就觉得字挤在一起也没什么大不了 直到有次交报告 老师用红笔写了句“排版太密 看得头晕” 我才意识到问题严重性…

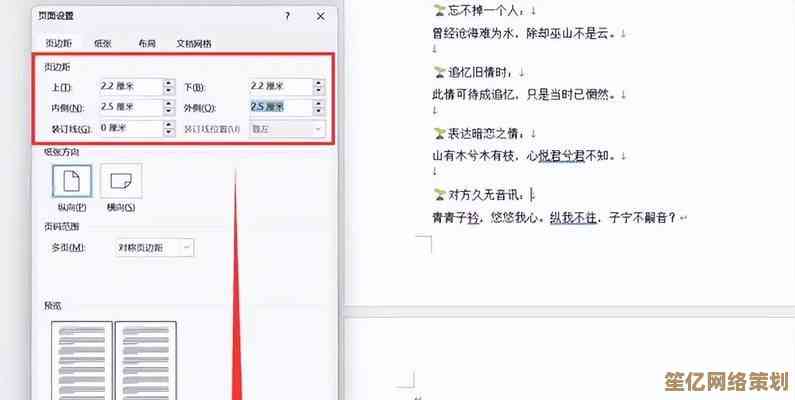

那时候根本不懂什么单倍行距1.5倍 就傻傻地按回车键空行 结果第二段开头突然蹦到下一页去了 整篇文档像被扯坏的毛衣 这里凸一块那里凹一块 室友看我对着屏幕较劲 凑过来随手点了两下 那些乱七八糟的空行突然就整齐了——原来有个叫“段落间距”的功能 可以直接设置段前段后距离 不用手动敲回车… 当时感觉像发现了新大陆

后来慢慢发现 行间距根本不是个固定数值 它更像一种…嗯…呼吸感?你看那些专业杂志 正文用1.2倍行距时 旁边的注释可能只有1倍 标题和正文之间却空出大半行 这种微妙的节奏就像音乐里的停顿 让眼睛能稍微休息下 但毕业论文导师又强调必须用1.5倍 说方便他们写批注 这时候才明白 行间距还得看实际用途

有次帮朋友改活动海报 用了个免费设计网站 默认行距把文字全粘在一起 调大后又像隔得太远的陌生人 我对着屏幕折腾半小时 突然发现可以手动输入数值 试了1.3倍不行 1.25倍还是别扭 最后填了个奇怪的1.27 居然刚好让两行字的撇捺不会打架… 这种摸索的过程很像调收音机频道 稍微偏一点就有杂音 找准了便豁然开朗

其实最麻烦的是跨软件排版 在PS里设好的行距 粘贴到Indesign里总会差几个像素 打印出来又发现字母g的尾巴蹭到了下一行 只好重新调整 这时候真怀念小时候写作业 用尺子比着划横线 虽然笨拙但至少不会出这种诡异问题… 可能数字化带来的精确性 反而需要更多耐心去驾驭吧

最近看一本上世纪的手排印刷手册 里面说老排字工人会根据铅字大小 用手指夹着铅条调整行间空隙 那种触感带来的直觉 是我们用鼠标拖滑块永远无法体会的 不过现代软件有个好处是能保存预设 我把最常用的几种行距组合命名成“舒服阅读”“紧凑列表”“诗歌间距” 虽然名字起得随意 但确实省去了每次重新摸索的麻烦

有时候觉得行间距像做菜时的火候 菜谱上说“中火焖十分钟” 但实际得看锅的厚度 食材的量 甚至天气湿度… 明明都是同样的12磅字号 换种字体行距就得微调 微软雅黑和宋体需要的呼吸感完全不一样 更别说那些花式艺术字了 这个问题ChatGPT大概会给出标准答案吧 但真正上手时 还是得靠眼睛来回扫视 像调吉他弦一样依赖听觉 我们依赖的也是一种视觉上的“顺耳”

对了 突然想起个细节 有次深夜赶稿 把行距从1.5改成1.48 就为了把最后那段话挤进同一页 第二天完全忘了这回事 等打印出来才发现那段文字像被轻微压缩了 但奇怪的是 居然比标准行距看起来更协调… 可能排版这件事 到最后还是会变成一种个人偏好 就像有人喜欢宽松的卫衣 有人爱穿合身的衬衫

所以现在每次调整行距 我都会把页面缩到50% 眯起眼看看整体纹理 再放大到150%检查细节 这种远近切换的视角 反而能发现很多直盯着屏幕时忽略的节奏问题 如果时间紧迫 还是直接套用1.25倍这个万能公式 虽然偷懒 但至少不会出错… 说到底 排版终究是为内容服务的 与其纠结像素级的完美 不如留点弹性给文字自然呼吸

哦对了 要是遇到中英文混排 还得注意基线对齐的问题 这个说起来又是另一段血泪史了… 今天先打住吧

本文由势芫华于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/30709.html