深入智能卡读卡器芯片天梯图:解锁核心技术发展脉络与创新趋势

- 游戏动态

- 2025-10-18 02:52:44

- 6

哎,说到智能卡读卡器芯片这个领域,感觉就像在翻一本厚厚的技术日记,每一页都写着“安全”和“连接”这两个词,但字迹却一年年地变淡、变形,最后演化成一些更复杂的东西,我有时候会想,最早那批工程师,他们蹲在实验室里,对着那些现在看来笨拙无比的芯片,是不是也挠着头皮琢磨:这东西,未来到底能走多远?

记得大概是二十多年前吧,第一代读卡器芯片,那真叫一个“纯粹”,功能单一得可怜,就是最基础的接触式读写,速度慢得像老牛拉车,数据传着传着就可能卡一下,你得有足够的耐心,安全?那时候的安全概念,大概就是给数据加了把简单的“挂锁”,防君子不防小人,芯片内部的结构,现在回想起来,简直像用积木搭的,模块之间界限分明,但效率嘛……也就那么回事,可就是这些“粗糙”的家伙,撑起了早期门禁、食堂饭卡的一片天,它们像是一群沉默的拓荒者,在一片空地上打下了第一根桩子。

然后呢,事情就开始变得有趣了,非接触式技术像一阵风似的吹过来,整个行业都跟着晃了一下,芯片一下子就得学会“隔空取物”了,这可不是简单的升级,是换了个活法,天线怎么集成进去?功耗怎么控制?信号抗干扰能力怎么提上去?那一代的芯片设计师,我猜他们头发没少掉,这时候的芯片,开始有了点“个性”,有的追求极致的读写距离,有的则在数据碰撞处理上玩出了花样,安全方面,也开始从“挂锁”升级到“密码箱”,一些基础的加密算法被硬塞进芯片里,虽然有时候会觉得有点“小马拉大车”,但方向是没错的,这个阶段,就像一群工匠在精心打磨他们的工具,虽然工具依然有局限,但已经能看到追求卓越的影子了。

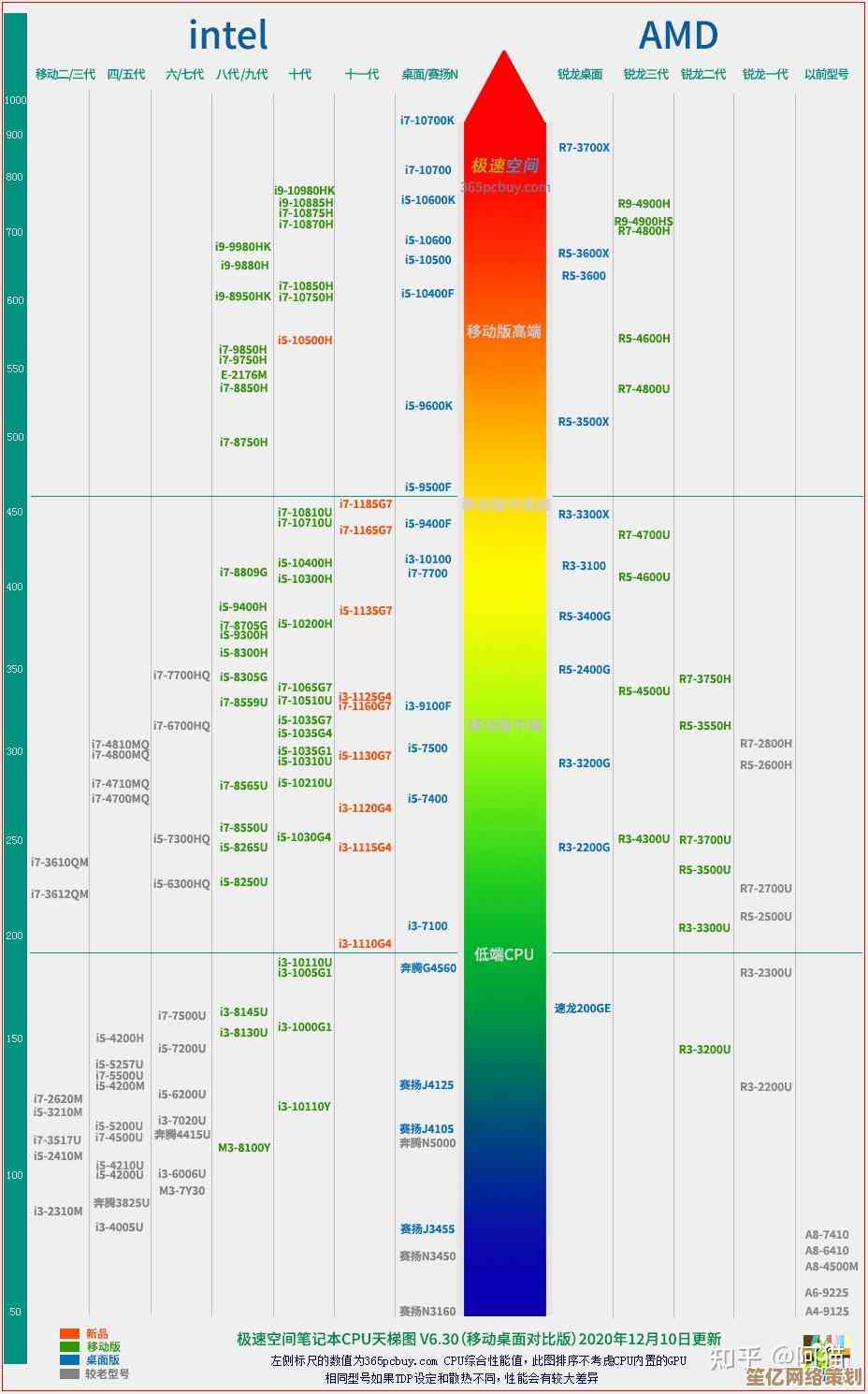

再往后,移动支付的浪潮“轰”的一下就拍过来了,对芯片的要求瞬间拔高到了一个近乎苛刻的程度,性能?不仅要快,还要稳如老狗,交易过程绝不能掉链子,安全?这时候已经不是“密码箱”能打发的了,得是“银行金库”级别,国密算法、国际通用算法都得支持,还得能抵御各种侧信道攻击、故障注入攻击这些听起来就很高端的玩意儿,芯片的设计复杂度呈指数级上升,系统级芯片(SoC)成了主流,把CPU、安全单元、射频前端全都塞进一个小方块里,这活儿干得,真是螺蛳壳里做道场,这时候再看天梯图,你会发现芯片们开始“分道扬镳”了,有的专攻金融级安全,成了支付领域的“铁卫”;有的则在物联网领域开疆拓土,追求低功耗和高集成度,变得特别“接地气”。

我们好像正站在一个新的岔路口,我感觉,单纯的性能堆砌和安全加固,似乎快碰到天花板了,大家都在聊的是什么?是融合,是“跨界”,芯片不再甘心只做个读卡的工具,它想变得更“聪明”,能不能在芯片里集成更复杂的环境感知能力?让它能判断当前操作是否处于安全环境,再比如,和生物识别技术结合,指纹、人脸甚至指静脉的信息,能不能在芯片层面就完成一部分处理和验证,而不用把所有数据都上传到云端,这样隐私不是更安全吗?还有AI,虽然现在听起来还有点前沿,但说不定哪天,读卡器芯片里就会嵌入一个小小的AI加速核,用于实时分析交易行为模式,主动识别欺诈,这种“智能安全”的概念,我觉得会是下一个爬升天梯的关键发力点。

一个挺明显的趋势是,芯片的“朋友圈”在不断扩大,以前它可能只和卡打交道,现在它要连接手机、连接云端、连接物联网平台,通信协议的多样性、兼容性变得空前重要,一颗芯片,得同时懂得如何跟古老的行业卡优雅地沟通,又能顺畅地和最新的智能设备握手,这种“连接”的能力,其重要性甚至开始超越传统的读写性能指标。

翻看这二十多年的天梯图,就像看一部快进的科技进化史,从笨拙到灵巧,从孤立到互联,从被动防御到主动智能,这些小小的芯片,默默记录了我们如何一步步把物理世界的“钥匙”和“凭证”,变得无形、智能且坚韧,未来的图纸上还有很多空白,等着我们去填上更酷的东西……量子安全密码的硬件实现?或者,真正意义上的能量采集自供电芯片?谁知道呢,这片领域,永远不缺惊喜和挑战。

本文由符海莹于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/30586.html