未来图书馆管理平台:集成自动化借还书与数据分析的智能系统解决方案

- 游戏动态

- 2025-10-18 01:00:45

- 19

哎,说到未来图书馆管理平台这事儿,我脑子里就忍不住开始乱窜,你说现在都什么年代了,好多图书馆还停留在那种…嗯…扫个条形码,滴一声,然后读者还得自己把书塞进那个吱呀作响的还书箱的年代,这感觉就像是用一台老式收音机在流媒体时代听歌,不能说没用,但总觉得…隔着一层什么,特别不得劲。

我理想中的那个系统,它得是活的,它不应该只是个冷冰冰的数据库,而应该像个特别懂你的、有点絮叨但又充满智慧的老朋友,一个读者来还一本《三体》,系统除了完成“书已归还”这个基本动作,它后台可能正在悄悄嘀咕:哦?他这次只用了五天就看完了这本厚书,比平均速度快了30%;他上次借的是一本硬核物理科普,上上次是克苏鲁神话…🤔 这些碎片,在系统里像星星一样闪烁,它可能会在屏幕上轻轻提示管理员:“要不要顺便给他推荐一下《你一生的故事》?感觉他会喜欢特德·姜的调调。” 这种互动,就不是机械的,有温度了。

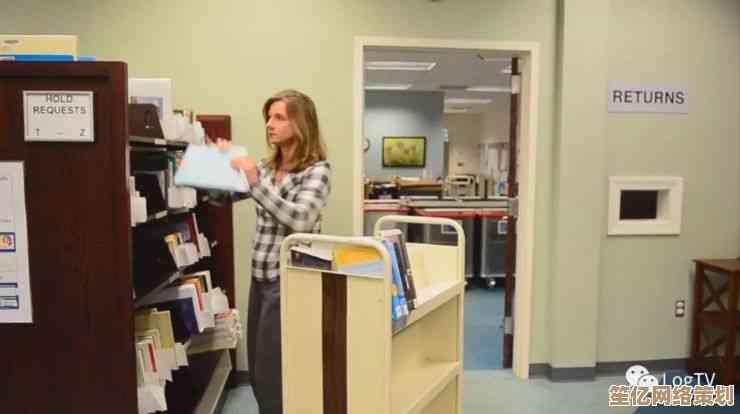

自动化借还书,听起来简单,不就是省个人力嘛,但我觉得核心不在“自动”,而在“无形”,最好能让读者感觉不到“借”和“还”这个动作的存在,想象一下,读者拿着几本书走进一个特定的区域,就像通过地铁闸机一样,几秒钟,身份识别、书籍RFID信息读取、完成借阅,手机APP啪嗒一下收到消息:“嘿,你刚借了《百年孤独》和《平面设计完全手册》,有效期四周哦。” 全程不用掏卡,不用排队,甚至不用刻意停留,还书更简单,走进那个区域,把书往智能书车上一放,系统确认,就完事了,书车自己会咕噜咕噜滑走去分拣,这多流畅啊,简直像魔法。✨

但光这样还不够,这顶多算个聪明的机器人,真正的“智能”得体现在数据分析上,这块我能想到的细节就特别多,有点杂乱了,系统能不能分析出,某个社区的分馆,在每周三下午三点后,儿童绘本区的座位利用率会飙升到95%?然后它能不能自动给管理员发个提醒:“本周三天气不好,预计小读者会更多,建议提前多摆放些座椅,并把热门绘本《屁屁侦探》系列放在更显眼位置。” 再比如,它能不能通过历年数据预测,明年社科类图书的借阅量可能会有小幅下滑,而艺术设计类会上升,从而为采购经费的倾斜提供特具体的依据?这些分析不是那种宏大的报告,而是渗透到日常决策里的细节点滴。

还有更…更个性化一点的,比如有个读者,总在深夜检索哲学类书籍,系统能不能在某个他可能感到迷茫的时期(比如检索记录里出现了大量带有“存在主义”、“生命意义”关键词的书),在不侵犯隐私的前提下,通过APP温和地推送一条馆内相关的静音阅读区活动,或者只是一句“夜深了,馆内的第三排靠窗座位有盏很温柔的灯”?这种关怀,是数据带来的,但表达方式得像个人。😌

问题也是一大堆,想着想着就有点焦虑,数据隐私怎么保障?系统会不会过度解读,给人贴标签?还有,那些不擅长用智能手机的老人怎么办?总不能让他们觉得被抛弃了吧,这些漏洞和纠结,恰恰说明这东西不是凭空造出来的完美乌托邦,它得有弹性,能容错。

最后瞎琢磨一下,这个平台或许最终会模糊掉“图书馆”的物理边界,通过数据分析形成的“虚拟分馆”、“主题书单”,可能会比实体书架更重要,读者甚至不需要知道书具体在哪个馆,系统会自动调度,像物流一样把书送到离他最近的点,那时候,图书馆可能就真的成了一个漂浮在数据流之上的、巨大的、不断生长的有机体…🌱 它的心跳,就是每一次借阅、每一次检索、每一次停留。

哎,越想越没边了,但感觉方向大概就是这么个方向,核心就是,让技术藏在后面,让人的体验和连接浮到前面来,就这么着吧,还有很多细节得慢慢抠。

本文由频妍妍于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/30470.html