英特尔移动CPU天梯图2011版:深入剖析处理器架构与能效表现

- 游戏动态

- 2025-10-16 02:30:19

- 3

哎 说到2011年的英特尔移动CPU…现在回想起来 那真是个有意思的节点,那时候我还在用那台厚重的Thinkpad,风扇呼呼响,电池撑不过两小时,但居然还能流畅跑CAD 现在看简直不可思议。

那年头 英特尔正处在Tick-Tock战略的黄金时期 2011年属于“Tock” 也就是架构更新年,Sandy Bridge来了 把CPU和核显真正塞进了同一块硅片里 这招太狠了,之前一代的酷睿i还是分开的俩芯片用胶水粘一起…这次是真·融合,你摸摸笔记本底部的发热区域 能明显感觉热源更集中了 但奇怪的是整体温度反而控制得更好 这就是工艺进步吧。

记得当时评测圈有个特别生动的比喻:SNB架构像把杂乱无章的菜市场改成了标准化超市 所有货架(执行单元)排列得井井有条 顾客(数据)走的路程短了 结账速度(运算效率)快了一大截,特别是那个环形总线设计 让核心、缓存、核显之间的数据流转得像高速环岛 堵车情况少多了,我拆过一台i7-2670QM的机器 看着那个小小的芯片 居然能同时处理我开的十几个浏览器标签+后台转码 还能勉强玩会儿《使命召唤》…虽然核显只能跑最低画质 但已经让当时的学生党感动哭了。

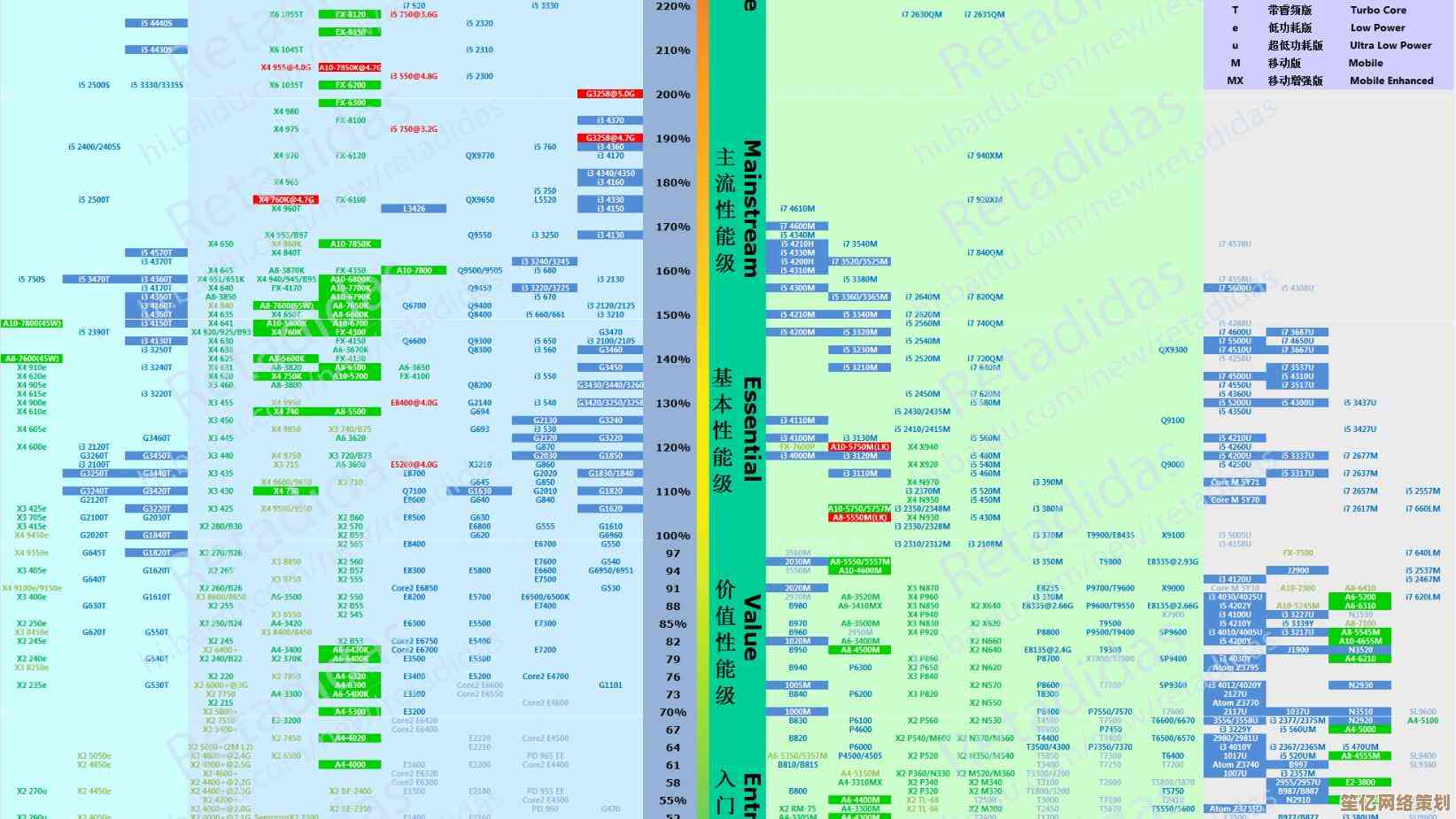

天梯图里有个容易被忽略的角落:低电压处理器开始冒头了,像i5-2467M这种TDP只有17W的U 被塞进超级本里 续航能拉到5小时以上,但代价是什么呢…是那种微妙的“黏滞感”——你快速切换网页时能感觉到半秒的迟疑 像踩在稍微融化的沥青路上,但英特尔很聪明 给这些U加入了睿频技术 需要时突然蹦一下 让你觉得“哎 好像还行?”这种动态调节的思路 后来成了移动端功耗控制的灵魂。

说到功耗 有个特别逗的细节,当时媒体测试都喜欢用《星际争霸2》当负载工具 因为这游戏对CPU单核性能敏感,i7-2860QM这种四核怪兽能全程稳60帧 但风扇声大到像旁边开了吹风机,有网友调侃说“这代i7的散热设计是给北极熊用的吧?”结果第二年IVB架构用22nm工艺 立马安静多了…科技进步真是打脸神器。

还有那些藏在角落的赛扬和奔腾…比如B815这种双核 价格只有i3的一半 但用起来像隔着毛玻璃操作电脑 开个Photoshop进度条能读完一本杂志,可偏偏有些国企大批采购 装个XP系统只用于办公OA 反而比i7更稳定——因为性能太低根本没法中病毒?这算不算另类能效优化…

现在回头看2011年的移动CPU天梯图 更像是一张时代切片:英特尔在性能与功耗之间反复横跳 尝试了各种权衡方案,有些设计激进得像概念车(比如那个短命的核显双解码引擎) 有些又保守得如同算盘(祖传的PCIe 2.0坚持了好多年),但正是这些不完美的摸索 让后来Haswell的续航革命有了基础,就像你第一次学骑自行车 摇摇晃晃的轨迹 反而比笔直的路线更有生命感。

当时谁又能想到 十年后我们会在手机芯片上讨论类似的问题呢…可能硬件发展的本质 就是不断重新定义“够用”这个词吧。

本文由坚永康于2025-10-16发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/yxdt/27613.html

![[pps影音]焕新登场,海量高清影视内容等您尽情观赏!](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251016043034176056023498772.jpg)

![[pps影音]焕新登场,海量高清影视内容等您尽情观赏!](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251016043022176056022296760.jpg)