探索HTTP的工作机制:如何成为万维网数据传输的基石

- 问答

- 2025-11-16 18:49:49

- 2

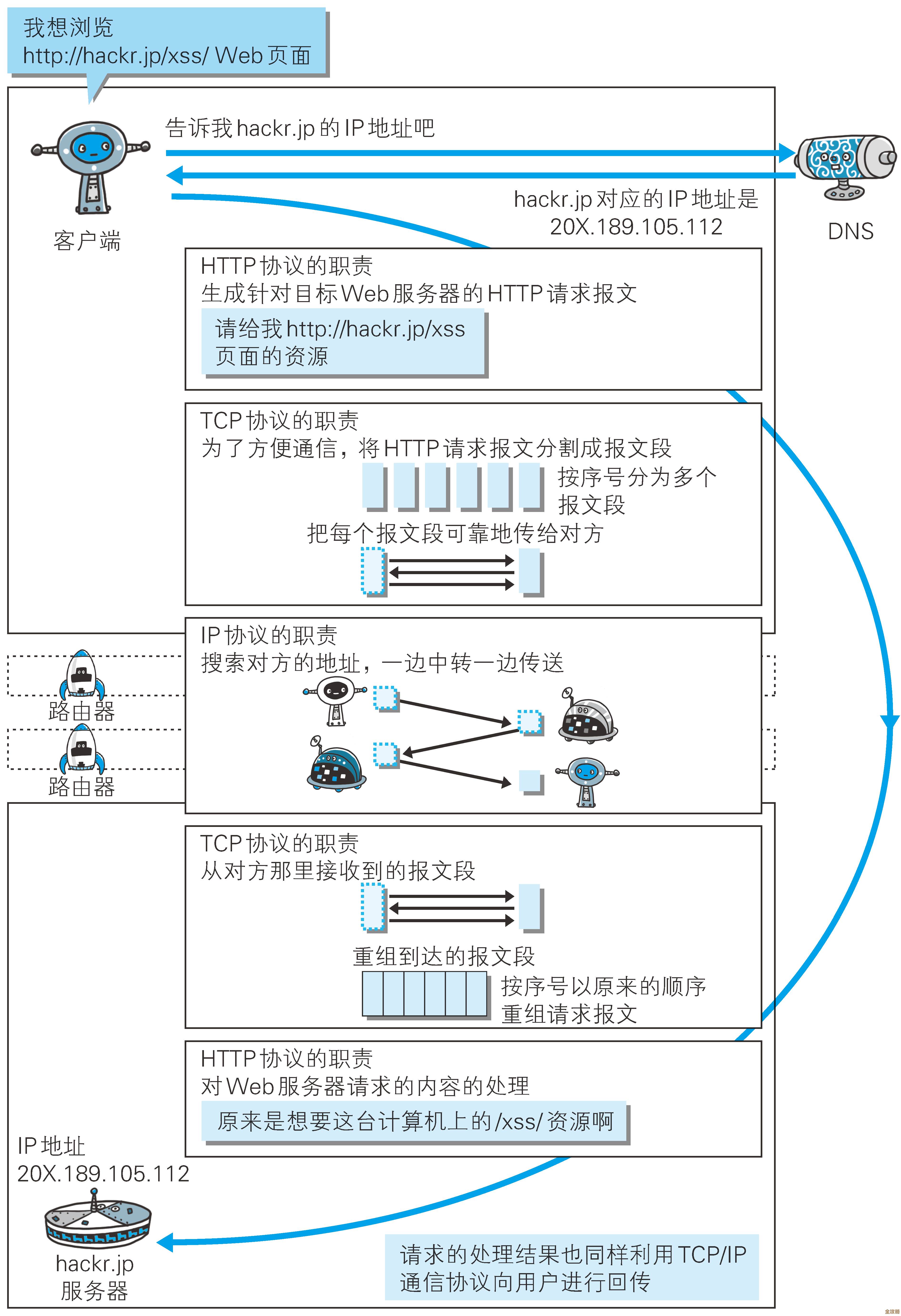

想象一下,你正在网上冲浪,你在浏览器的地址栏输入一个网址,www.example.com,然后敲下回车,几乎在瞬间,一个网页就出现在你眼前,这个看似简单的动作背后,是一套精密的通信系统在高效运转,而它的核心规则,就是HTTP,可以说,没有HTTP,就没有我们今天所熟悉的万维网。

HTTP,中文名叫“超文本传输协议”,我们可以把它拆开理解。“协议”就像人与人之间沟通的礼仪和规则,比如见面要问好,对方说话时要倾听,HTTP就是电脑之间(具体来说是客户端和服务器之间)为了交换信息而约定好的“沟通规则”。“超文本”指的是不仅仅是文字,还包括图片、链接、视频等多媒体内容,HTTP的核心任务,就是定义客户端(通常是我们的网页浏览器)和服务器(存放网站数据的强大计算机)之间如何请求和传递这些丰富多彩的网页内容。

这个沟通具体是如何发生的呢?它主要遵循一个非常直接的“请求-响应”模型,这个过程可以类比于去餐厅点餐:

-

发起请求: 你打开浏览器输入网址,就像你走进一家餐厅,坐下来准备点菜,这时,你的浏览器就扮演“客户”的角色,它会根据你的操作(点击链接、输入网址)准备一份“订单”,这份订单就是HTTP请求,请求里包含了关键信息,“我想要哪个网页?”(通过URL地址指定),“我打算用什么方式获取?”(最常见的叫GET方法,意思是“请把数据给我”),以及一些额外的信息,比如你的浏览器类型、能接受的语言等(这就像你告诉服务员你对某些食物过敏一样)。

-

处理请求: 你的请求通过网络被发送到对应的网站服务器,也就是那家餐厅的“厨房”,服务器收到订单后,会开始忙碌起来,它要找到你想要的网页文件(比如HTML文档),或者根据请求动态生成内容。

-

返回响应: 厨房准备好菜品后,服务员会端上来,同样,服务器准备好数据后,会打包成一个HTTP响应,发送回你的浏览器,这个响应也包含几个重要部分:首先是一个“状态码”,告诉你订单处理得怎么样,最著名的就是

404 Not Found,意思是“你要的菜我们这没有”;而200 OK则代表“一切顺利,这是你要的东西”,状态码之后,就是响应的主体内容,也就是网页的HTML代码本身。 -

你的浏览器收到服务器的响应后,并不会直接把一堆代码显示给你看,它会像一个耐心的“组装工”,开始解析HTML代码,当它发现代码中还需要图片、样式表等资源时,它会再次发起新的HTTP请求,去获取这些额外的文件,等所有“零件”都到齐了,浏览器就会将它们组合、渲染成你最终看到的布局精美、图文并茂的网页。

HTTP之所以能成为万维网的基石,关键在于它的简单和灵活,它是“无状态”的,这意味着服务器不会记住你上一次的请求,就像餐厅的服务员每次来为你服务时,都把你当作新顾客,不会记得你上次点了什么,这大大简化了服务器的设计,让它能同时服务海量的用户,为了应对“无状态”带来的不便(比如需要登录的网站),后来引入了像Cookie这样的技术来帮助记录状态。

HTTP是建立在TCP连接之上的,可以理解为,HTTP负责制定沟通的“内容”和“顺序”,而TCP则负责确保这些数据包能准确、有序地从一方传递到另一方,就像可靠的快递服务,保证你的包裹不丢失、不错乱。

随着互联网的发展,HTTP自身也在不断进化,最初的HTTP/1.1版本虽然稳定,但在加载复杂网页时效率不够高,为了提升速度,出现了HTTP/2,它引入了多路复用等机制,允许在同一个连接上同时进行多个请求和响应,大大加快了页面加载速度,而最新的HTTP/3更是尝试用新的底层传输协议来进一步减少延迟。

从简单的文本传输到支撑起整个现代互联网的复杂应用,HTTP的“请求-响应”这一核心机制始终未变,它就像互联网世界的基础语法,默默无闻却又无处不在,确保了信息能够跨越千山万水,准确无误地呈现在我们面前,每一次网页的跳转,每一次数据的提交,背后都是HTTP在辛勤工作,它无愧为万维网数据传输不可或缺的基石。

主要基于对HTTP协议RFC文档(如RFC 2616 for HTTP/1.1, RFC 7540 for HTTP/2)及广泛接受的计算机网络原理(如TCP/IP模型、客户端-服务器架构)的理解和阐述。

本文由称怜于2025-11-16发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/62840.html