掌握标准差计算技巧:轻松理解数据离散程度的核心指标

- 问答

- 2025-11-05 19:16:48

- 4

当我们谈论一组数据时,比如一个班级的考试成绩、一家公司员工的月薪,或者一周内每天的气温,我们常常会用一个“平均数”来概括它们的整体水平,平均数确实很有用,它能告诉我们数据的中心点在哪里,它有一个很大的局限:它无法告诉我们数据是紧密地围绕在这个中心点周围,还是分散得七零八落。

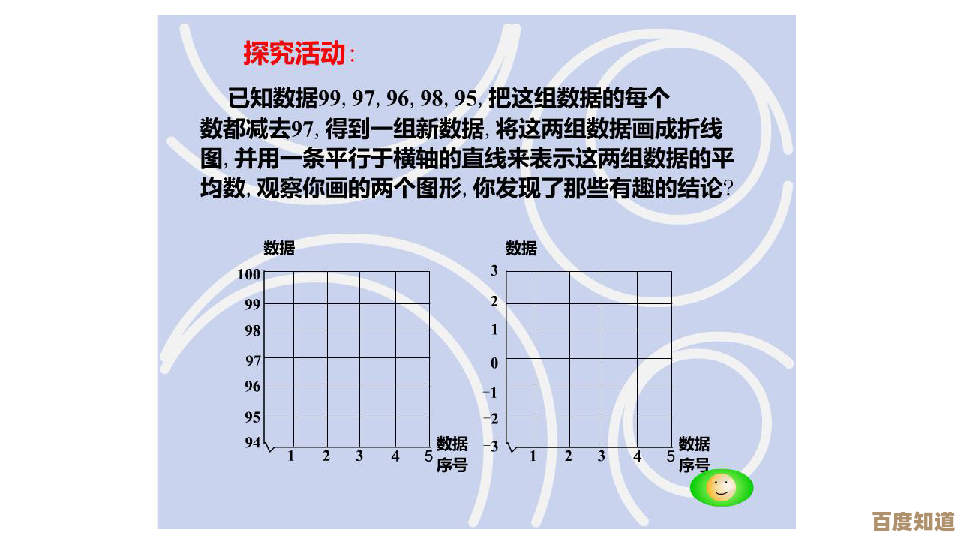

想象两个班级,数学期末考试的平均分都是80分,甲班级的成绩是78, 79, 80, 81, 82;而乙班级的成绩是60, 70, 80, 90, 100,虽然平均分相同,但这两个班级的情况天差地别,甲班级的学生水平非常整齐,大家考得都差不多;而乙班级的学生则两极分化严重,既有高分也有低分,这个时候,我们就需要一个指标来衡量这种“离散程度”或“波动性”,而标准差就是干这个用的,标准差就是用来衡量一组数据到底有多“散”的一把尺子,标准差小,说明数据点都紧紧抱团在平均值附近;标准差大,说明数据点各自为政,离平均值比较远。

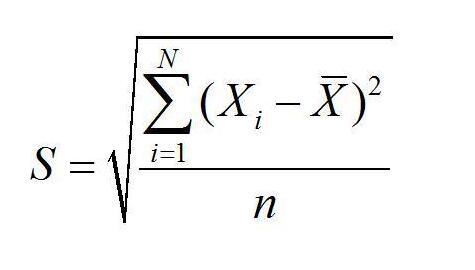

这把“尺子”是怎么做出来的呢?它的计算过程其实非常有逻辑,我们可以一步步来拆解,完全不用害怕那些看起来复杂的公式,根据统计学家帕尔·图利在《统计学》中的阐述,计算标准差通常分为以下几个步骤:

第一步,计算平均数,这个大家都会,就是把所有数据加起来,然后除以数据的个数,这是我们衡量离散程度的基准点。

第二步,计算每个数据点与平均数的“差距”,具体做法是,用每一个数据减去第一步算出来的平均数,这个差距可能是正数(数据比平均大),也可能是负数(数据比平均小),比如在乙班级,平均分80分,90分的差距是+10,60分的差距是-20。

第三步,把所有的“差距”平方,为什么要平方呢?主要有两个原因:一是为了消除正负号的影响,因为无论是+10还是-10,平方后都变成100,这样我们就可以把所有差距都当作正数来处理;二是平方会放大那些距离平均值较远的点的影响,使得标准差对异常值更加敏感,这通常是我们希望看到的。

第四步,计算这些“平方差距”的平均数,把所有第二步平方后得到的数值加起来,再除以数据的个数(如果计算的是样本标准差,则除以n-1,这里我们暂且按总体标准差来理解,除以n),这一步得到的结果叫做“方差”,方差已经能代表离散程度了,但它的单位是原始数据的平方,比如如果原始数据是“分”,方差就是“分的平方”,这不太好理解。

第五步,开平方,对第四步得到的方差开平方根,这样就把它变回了原始数据的单位,这个最终的结果,就是标准差!

我们再用乙班级的例子(60, 70, 80, 90, 100)来简单演算一下:

- 平均数 = (60+70+80+90+100)/5 = 80。

- 计算差距:60-80=-20,70-80=-10,80-80=0,90-80=10,100-80=20。

- 平方差距:(-20)²=400,(-10)²=100,0²=0,10²=100,20²=400。

- 求平方差距的平均数(方差):(400+100+0+100+400)/5 = 1000/5 = 200。

- 开平方:√200 ≈ 14.14。

乙班级成绩的标准差大约是14.14分,这意味着,大部分学生的成绩分布在平均分80分上下14.14分的范围内,作为对比,你可以自己算一下甲班级(78, 79, 80, 81, 82)的标准差,会发现它非常小,可能只有1.4左右,直观地反映了成绩的集中程度。

理解了计算过程,我们就能更好地应用它,在投资中,标准差是衡量风险的关键指标,标准差大的股票,意味着价格波动剧烈,风险高,在产品质量控制中,标准差小意味着生产流程稳定,产品质量均匀,在教育测评中,标准差可以帮助老师分析试卷的区分度,正如道格拉斯·W·哈伯德在《数据化决策》中指出的,认识到数据的变异性(即离散程度)是做出明智决策的第一步,而标准差是量化这种变异性的最常用工具。

标准差不是一个神秘莫测的数学符号,它源于一个非常直观的想法:看看每个数据离平均值有多远,然后综合起来得到一个代表性的距离,掌握了这个核心思路,你就能轻松地理解和运用标准差,让它成为你解读数据世界的有力助手。

本文由瞿欣合于2025-11-05发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/57950.html

![[QQ手机浏览器]极速安全,畅享便捷移动上网新体验](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251105214053176235005313774.jpg)