ROM概念全解析:深入探讨其定义与核心意义

- 问答

- 2025-11-04 00:04:50

- 2

(主要观点整理自维基百科、百度百科、以及多个科技网站和论坛的科普文章)

ROM,这三个字母代表的是“只读存储器”,从字面上看,最核心的意思就是“只能读取,不能随意修改”的存储器,要真正理解它是什么以及为什么重要,我们需要暂时抛开那些复杂的专业术语,从一个更贴近生活的角度来思考。

想象一下,你买了一个计算器,你一打开电源,它就能立刻进行加减乘除运算,你有没有想过,计算器是怎么“知道”如何进行这些数学计算的?或者,当你打开电视,按下遥控器,电视是如何立刻识别出你的指令并做出反应的?又或者,你的手机或电脑在按下开机键后,屏幕亮起,出现品牌标志,然后开始加载操作系统,这一系列初始动作是如何发生的?

这些“初始动作”所依赖的指令和信息,就存储在ROM里,我们可以把ROM想象成设备与生俱来的“本能”或“肌肉记忆”,它不是后天学习来的知识,而是出厂时就被“刻”在硬件里的最基本、最底层的程序,这种“刻录”是在工厂里完成的,一旦完成,在正常使用过程中,用户是无法改变它的内容的,所以它才是“只读”的。

这引出了ROM的第一个核心意义:永久性和稳定性,ROM里的数据不会因为断电而消失,无论你是拔掉电源,还是电池耗尽,下次开机时,ROM里的内容依然完好无损,这就保证了设备每次开机都有一个相同的、可靠的起点,如果没有ROM,每次开机设备都像一张白纸,不知道第一步该做什么,那就根本无法启动。

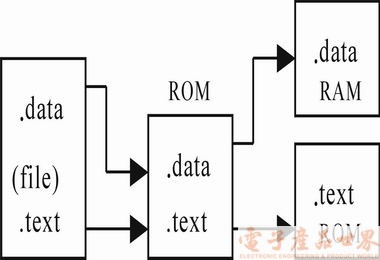

ROM里面到底存了什么呢?最主要的东西叫做“固件”,其中最著名的代表是BIOS(基本输入输出系统)或它的现代版本UEFI,这个东西是电脑启动时运行的第一个软件,它的任务非常基础但至关重要:进行开机自检,检查CPU、内存、硬盘等核心硬件是否正常工作,然后从硬盘上找到操作系统的“大门”,并把控制权交给操作系统,可以说,ROM是唤醒整个设备沉睡巨人的那个“闹钟”。

随着技术的发展,ROM本身也经历了演变,最早的ROM确实是“只读”的,内容在工厂写入后就完全无法更改,但这带来了不便,比如如果发现固件有bug(程序错误),无法修复,只能召回产品,出现了可编程的ROM,比如EPROM,可以用紫外线擦除内容再重新写入;以及后来更方便的EEPROM,可以直接用电信号擦写,这为“固件升级”提供了可能。

我们今天在手机、数码相机等设备上常听到的“刷机”或“升级固件”,其实就是利用了现代ROM(更准确地说,是Flash Memory,闪存,属于EEPROM的一种)的可擦写特性,虽然我们依然习惯性地称其为ROM,但它已经不再是严格意义上“只读”的了,这种演变体现了ROM的第二个核心意义:基础性与可进化性,它既是设备稳定运行的基石,也具备在一定程度上升级优化、修复问题的能力,让硬件拥有了“成长”的空间。

ROM不是一个遥远、陌生的技术名词,它是我们身边几乎所有智能电子设备的“生命起点”和“底层灵魂”,它确保了设备的基本功能和稳定性,为所有更高级、更复杂的操作(比如你运行一个游戏、编辑一个文档)搭建了最基础的舞台,理解了ROM,你就能更好地理解你所使用的科技产品是如何从“沉睡”到“苏醒”,并为你服务的,它可能不像CPU或内存那样常被提及,但它的存在,是这一切得以实现的前提。

本文由芮以莲于2025-11-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/55878.html