深入探索处理器发展脉络:天梯图背后的性能跃迁与架构革新

- 问答

- 2025-11-01 23:32:49

- 2

(信息主要综合自AnandTech、IEEE Spectrum等科技媒体的长期追踪报道以及英特尔、AMD的官方技术文档)

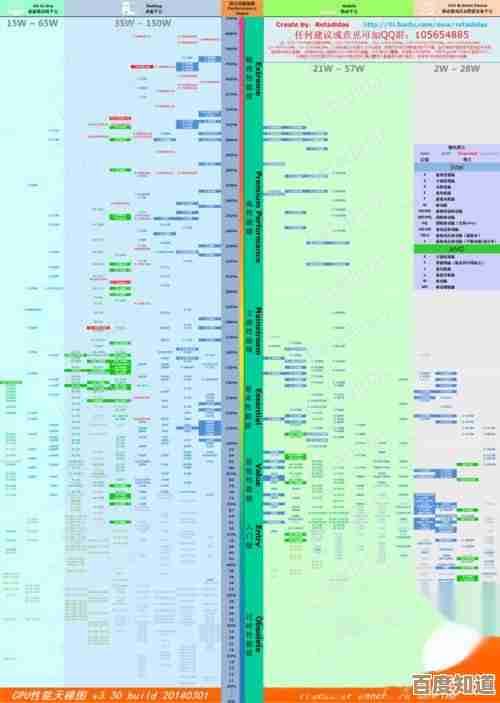

说起电脑的核心——处理器,它的发展就像一场没有终点的赛跑,我们普通人看性能,常常会参考一种叫“天梯图”的排名,它把不同型号的CPU按性能高低像爬梯子一样排列,但天梯图上的位置变化,背后其实是几十年间一场又一场的技术革命。

早期的“军备竞赛”:主频的狂奔

在21世纪的头几年,英特尔和AMD竞争的重点非常简单直接:谁的主频数字更大,主频就像处理器的心跳,心跳越快,单位时间内处理的指令就越多,那段时间,天梯图的排名几乎完全由主频高低决定,英特尔凭借强大的制造能力,在主频竞赛中一度领先,推出了像奔腾4这样的高主频处理器。

但很快,问题出现了,单纯提高主频导致芯片的功耗和发热量急剧上升,就像把一个小火炉塞进了电脑里,几乎走到了物理极限,这条路眼看就要行不通了。

第一次大转折:从“单核”到“多核”

当提高单颗心脏的跳动速度遇到瓶颈时,工程师们想出了一个聪明的办法:与其让一个心脏累到极限,不如装上多个心脏一起工作,这就是从单核到多核的转变。

AMD率先推出了面向消费级的双核处理器,随后英特尔也迅速跟进,天梯图的标准从此改变,一个主频稍低的双核处理器,其综合性能往往能轻松超越一个高主频的单核处理器,因为它可以同时处理多个任务,这在多程序运行的现代操作系统中优势巨大,架构革新第一次让性能提升的方式发生了根本性变化。

第二次大转折:“智能”比“蛮力”更重要

多核成为主流后,竞争进入了新的维度:如何让每个核心变得更“聪明”?这就是架构的优化,英特尔推出了“酷睿”架构,它不再一味追求高主频,而是注重效率,让每个时钟周期内能完成更多工作,这被形容为“更宽”的流水线,这一变革是颠覆性的,当时基于新架构的酷睿2双核处理器,其性能远远超过了主频更高的老奔腾4。

此后,两家公司都在架构优化上不断深耕,如何更智能地预测程序下一步要做什么(分支预测),如何更高效地在核心间分配任务(缓存和互联架构),每一次架构的大升级,都会在天梯图上引起一次明显的排名洗牌。

近十年的“立体化”战争:核心、频率与工艺的平衡

最近十年,处理器的竞争变得更加复杂,像一场立体战争,天梯图的排名由三个关键因素共同决定:

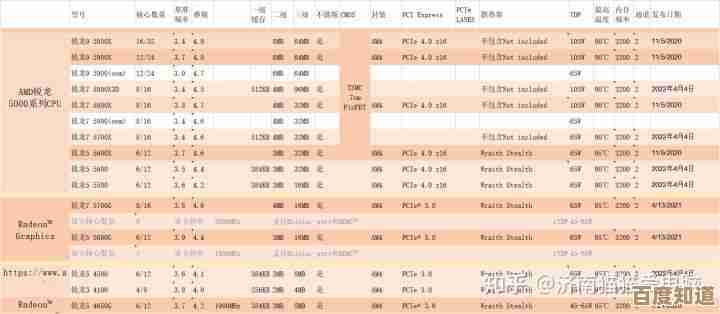

- 核心数量: 从双核、四核,到现在主流消费级达到16核甚至更多,核心数越多,在视频剪辑、科学计算等能充分利用多核的任务中优势越明显。

- 架构效率: 每一代新架构都旨在提升能效比,即用更少的能量完成更多的计算,AMD的Zen架构和英特尔的酷睿系列后续架构,每一代都带来了显著的性能提升。

- 制造工艺: 通常用纳米(nm)来表示,数字越小,技术越先进,更先进的工艺可以在同样大小的芯片里塞进更多的晶体管,同时降低功耗,从14nm到7nm,再到5nm,每一次工艺进步都为提升性能和能效提供了基础。

这段时间,AMD凭借Zen架构的出色设计和台积电先进工艺的支持,实现了性能的巨大飞跃,在天梯图上从过去的追赶者变成了在很多领域与英特尔并驾齐驱甚至领先的强者,而英特尔也在不断优化其架构和加速工艺迭代,奋力直追。

未来的方向:专用化与异构计算

处理器的进化又有了新趋势,人们发现,让所有任务都由通用的CPU核心来处理效率不高,一种叫做“异构计算”的理念成为主流,最典型的例子就是苹果的M系列芯片,它将中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、神经网络处理器(NPU)等不同功能的单元整合在同一块芯片上,让专业的人做专业的事,这种设计在特定的应用(如视频处理、AI计算)上能爆发出远超传统CPU的效率。

今天看天梯图已经不能只看CPU的通用性能排名了,对于不同用途的用户来说,一块在综合天梯图上排名稍靠后,但拥有强大AI引擎或图形处理能力的芯片,实际体验可能反而更好。

处理器天梯图的变迁,本质上是一部从“傻快”到“精悍”的进化史,它从最初单纯比拼主频的直线赛跑,演变为围绕核心数量、架构效率和制造工艺的立体竞争,如今正朝着根据不同任务进行专用化设计的“团队协作”方向发展,每一次排名的跃迁,背后都是架构和设计理念的一次深刻革新。

本文由寇乐童于2025-11-01发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/53644.html

![[QQ昵称]爆笑时刻大放送,轻松驱散你的所有烦恼!](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251102071625176203898594312.jpg)

![[QQ微云]高效便捷的云端存储解决方案,随时随地畅享数字生活自由](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/11/20251102072006176203920638045.png)