momo是什么意思?深入解读这一词汇的文化与网络渊源

- 问答

- 2025-10-27 14:23:38

- 1

一个可爱的昵称

在大多数人的第一印象里,“momo”是一个听起来非常亲切、可爱的名字,它可能源于:

- 日语中的“桃”:在日语里,“momo”是“桃子”的意思,常被用作女孩的名字,给人一种甜美、可爱的感觉,著名的动漫角色《小魔女DoReMi》中的主角之一“春风泡泡”,其日文原名就是“春风もも(Momo)”。

- 中文的音译昵称:在中文语境里,“momo”可以看作是“沫沫”、“陌陌”、“默默”等词的音译,带有一种安静、陌生或萌趣的意味,常被网友选作社交媒体的昵称。

网络世界的“神秘大军”:集体匿名身份

近年来,“momo”最引人注目的含义发生了巨大变化,它从一个个人昵称演变成了一个庞大的匿名群体代称。

这个现象主要起源于小红书等社交平台,当新用户注册账号后,如果自己不主动设置昵称和头像,系统会随机分配一个默认身份,不知从何时起,“momo”成为了一个高频出现的默认昵称,并配以一个粉色小恐龙的默认头像。

成千上万的用户都顶着相同的“momo”名字和头像出现在评论区、帖子中,形成了一个奇特的网络景观,他们这样做的主要动机是:

- 寻求匿名保护:在网络上发言时,使用统一的“momo”身份可以有效地隐藏自己的真实身份和社交轨迹,避免因发表言论而被熟人认出或遭到网络暴力,实现“大隐隐于市”的效果。

- 减少社交压力:用一个集体身份发言,可以摆脱个人身份的束缚,更自由地表达真实想法,分享生活琐事而不用担心被评判。

- 群体认同感:加入“momo大军”本身成为一种带有趣味的网络行为,大家心照不宣地形成一个松散又庞大的共同体,有时甚至会互相呼应,制造出幽默的集体氛围。

根据“新榜”公众号的分析,这种现象是互联网用户对隐私保护需求的一种集体无意识选择,形成了一种独特的网络匿名文化。

一段黑暗的插曲:恐怖的“Momo挑战”

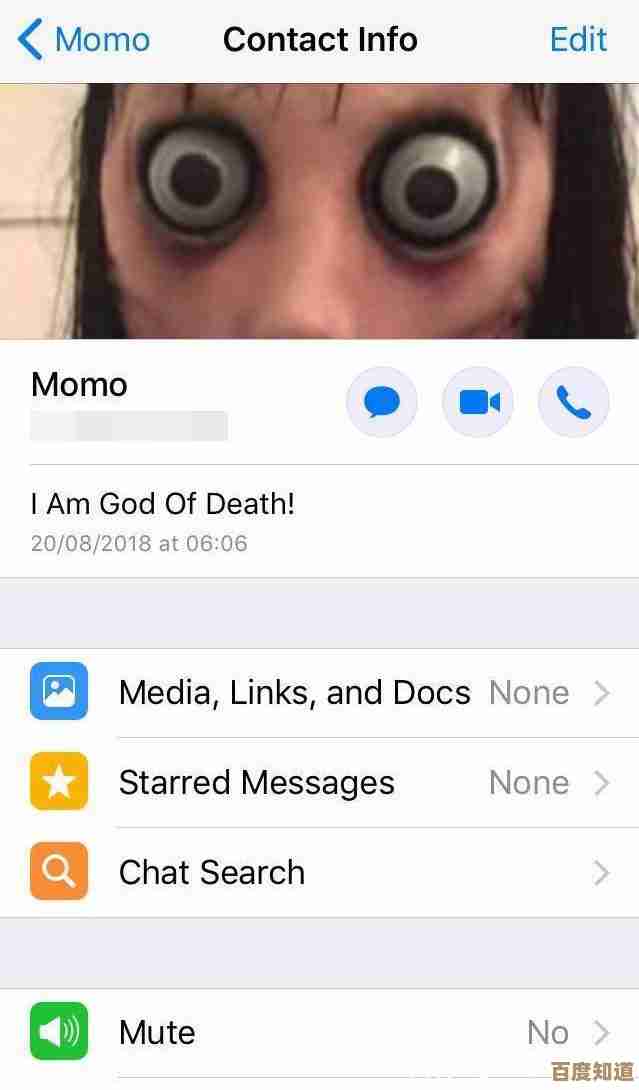

在讨论“momo”时,无法避开一段曾引发全球恐慌的黑暗历史,即“Momo挑战”。

- 恐怖形象来源:“Momo”的形象源自日本东京银座恐怖艺术展中的一个名为“姑获鸟”的雕塑,这个雕塑塑造了一个眼睛突出、笑容诡异、长发披散的女性面孔,视觉冲击力极强。

- 所谓的“挑战”:大约在2018年左右,网络上开始流传所谓的“Momo挑战”,传言称,一个名为“Momo”的账号会在WhatsApp等通讯软件上主动联系青少年,用威胁和恐吓的方式诱导他们完成一系列自残甚至自杀的挑战任务。

- 被证实的谣言:后经多家权威媒体(如BBC、CNN)和警方调查证实,“Momo挑战”很大程度上是一场网络恶作剧和都市传说,虽然那个恐怖形象是真实存在的雕塑,但大规模、有组织的犯罪活动并未得到证实,由于其形象骇人,相关谣言仍在当时造成了不小的社会恐慌,这个含义与前面两种截然不同,需要特别注意区分。

“momo”这个词承载了多层次的涵义:

- 个人层面:一个源于日语的可爱昵称,代表着甜美与亲切。

- 网络文化层面:一个庞大的匿名用户群体的统称,体现了当代网民对隐私保护和自由表达的集体诉求,以小红书上的“momo大军”为代表。

- 历史事件层面:一个与网络恶作剧和都市传说相关的恐怖形象,即“Momo挑战”,但已被证实多为虚假信息。

当人们在中文互联网上提到“momo”时,绝大多数情况下指的是那个无处不在、既神秘又有趣的匿名用户群体。

本文由盘雅霜于2025-10-27发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/47974.html