手机镜头下的生活美学:珍藏日常点滴,定格每个心动瞬间

- 问答

- 2025-10-25 11:21:09

- 9

你说得对,有些瞬间,真的值得被框住。

我手机里存着一张照片,拍得其实不怎么样,甚至有点糊,是上个礼拜三傍晚,我下班回家,推开门的那个刹那,厨房的灯暖黄暖黄的,我妈背对着我在切菜,我爸在旁边笨手笨脚地剥蒜,嘴里还嘟囔着这蒜皮怎么这么难搞,窗户外面的天是那种将暗未暗的蓝紫色,衬得屋里格外暖和,我几乎是下意识地掏出手机,咔嚓一下。

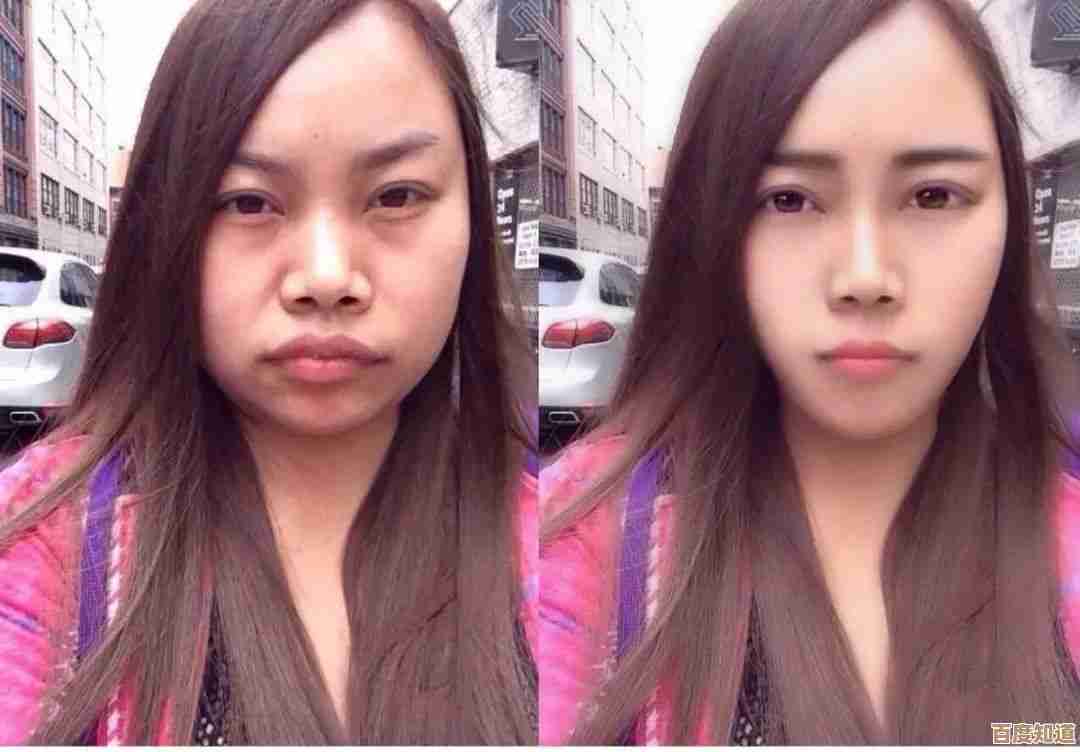

根本没对焦,构图也歪的,我爸半个身子还在画面外,可就是这张“废片”,我翻来覆去看了好多遍,它比任何一张精心调过色的风景照都让我心动,那一刻的烟火气,那种平平无奇的安稳感,被莫名其妙地留住了,你说,这算不算一种美学?

我们好像总在追逐宏大的、戏剧性的美,日出,雪山,海边灿烂的晚霞……那些当然好,但太像明信片了,带着一种遥远的、标准化的完美,反而少了点……嗯,少了点人味儿,真正的诗意,往往就藏在那些被我们忽略的、几乎要滑过去的缝隙里。

雨后积水的洼地,倒映出一小片破碎的、却异常明亮的天空;午后三点,阳光斜射进书房,在旧书脊上投下的那道光斑,灰尘在里面跳舞;再比如,咖啡馆隔壁桌那个女孩,等朋友时,无意识地用指尖在起雾的玻璃上画下的那个不成形的图案,这些瞬间,脆弱得像清晨的露水,太阳一出来就蒸发了,但手机镜头,给了我们一个机会,去接住这些露珠。

这跟技术无关,真的,像素再高,滤镜再炫,也比不上你按下快门时,心里那一下真实的“咯噔”,那是一种共鸣,是你内心的柔软,被眼前景象轻轻戳中的感觉,拍的其实不是画面,是那一刻的空气,温度,甚至是……心跳的节奏。

我有个朋友,她有个特别可爱的习惯:专门拍影子,她自己的影子,朋友的影子,一棵老槐树在黄昏时被拉得老长的影子,她说实体的事物总会变,但影子更虚幻,也更永恒,她手机里那些扭曲、变形、随着光线游走的暗色轮廓,拼凑起来,竟成了她过去一年最私密、也最动人的日记,这何尝不是一种独属于她的生活美学呢?

所以啊,别总想着要拍出多么“正确”的照片了,手抖一下,反而让灯光晕染开,有了油画般的笔触;不小心提前按了快门,捕捉到朋友一个毫无防备的、笑到变形的鬼脸,那才是宝藏。

生活本身就不是工整的,它充满了毛边、意外和即兴发挥,那我们记录它的方式,为什么不能也一样呢 ?放下对“完美构图”的执念,用镜头去触摸,去感受,去拍早餐桌上,煎蛋边缘那一点点恰到好处的焦黄;拍下过马路时,陌生人帮你挡住车流,那只下意识伸出的手;甚至,可以拍下了班路上,那只在墙头慵懒踱步、对你爱答不理的流浪猫……它的尾巴尖,在夕阳里亮晶晶的。

这些碎片,这些微不足道的点滴,才是我们抵御遗忘和麻木的武器,它们静静地躺在手机相册里,会在某个疲惫的夜晚,突然跳出来,给你一个结结实实的拥抱。

说到底,所谓手机镜头下的生活美学,大概就是:用一颗敏感而温热的心,去打捞那些沉没在时间之河里的金沙,然后发现,最珍贵的艺术,原来就悬挂在阳台上随风摇晃的衬衫袖口里,就沉淀在已经凉了半杯的茶水里。

下次,当你心头一动的时候,别犹豫,掏出手机吧,哪怕画面模糊,哪怕焦点不对,但那瞬间的光和你的感受,是任何技术都无法复制的、独一无二的真迹。

本文由帖慧艳于2025-10-25发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/43580.html