密码英文缩写起源探秘与常见使用误区全面解读

- 问答

- 2025-10-25 01:53:18

- 5

哎,你发现没,现在网上到处都是“密码”的英文缩写,什么PIN、PWD、PSK… 有时候真让人犯迷糊,这些缩写到底是从哪儿冒出来的?用起来好像也没那么简单,一不小心就掉坑里了,今天咱们就随便聊聊这事儿,可能说得有点绕,但尽量把那些藏在字母背后的故事和容易搞混的地方捋一捋。

先说说PIN吧,这个词儿现在连楼下大妈取钱都挂在嘴边,可它最初压根儿不是给普通人设计的,上世纪六十年代吧,有个叫约翰·谢泼德的英国工程师,他某天在澡堂里(对,就是那种老式公共浴室)突然灵光一闪,觉得用数字代码代替钥匙挺酷的,结果后来阴差阳错被银行系统看中了,有意思的是,PIN全称是Personal Identification Number——仔细一想,“个人识别号码”里居然含着“号码”俩字,这不是废话嘛!但偏偏这种冗余反而让它更容易被记住,人类的大脑有时候就爱这种莫名其妙的逻辑。

然后你再看PWD,这个在IT界混的人可能更熟,但它有个特别诡异的地方:在有些老式Unix系统文档里,PWD居然被解释成“Print Working Directory”(打印工作目录)的指令缩写,跟密码(Password)半毛钱关系没有,这种一词多义的混乱,简直像在玩文字迷宫,我上次帮朋友修电脑,看到代码里蹦出个PWD,愣是花了十分钟才反应过来该输入的是路径不是秘钥… 这种时候真想吐槽早期程序员起名太随意了!

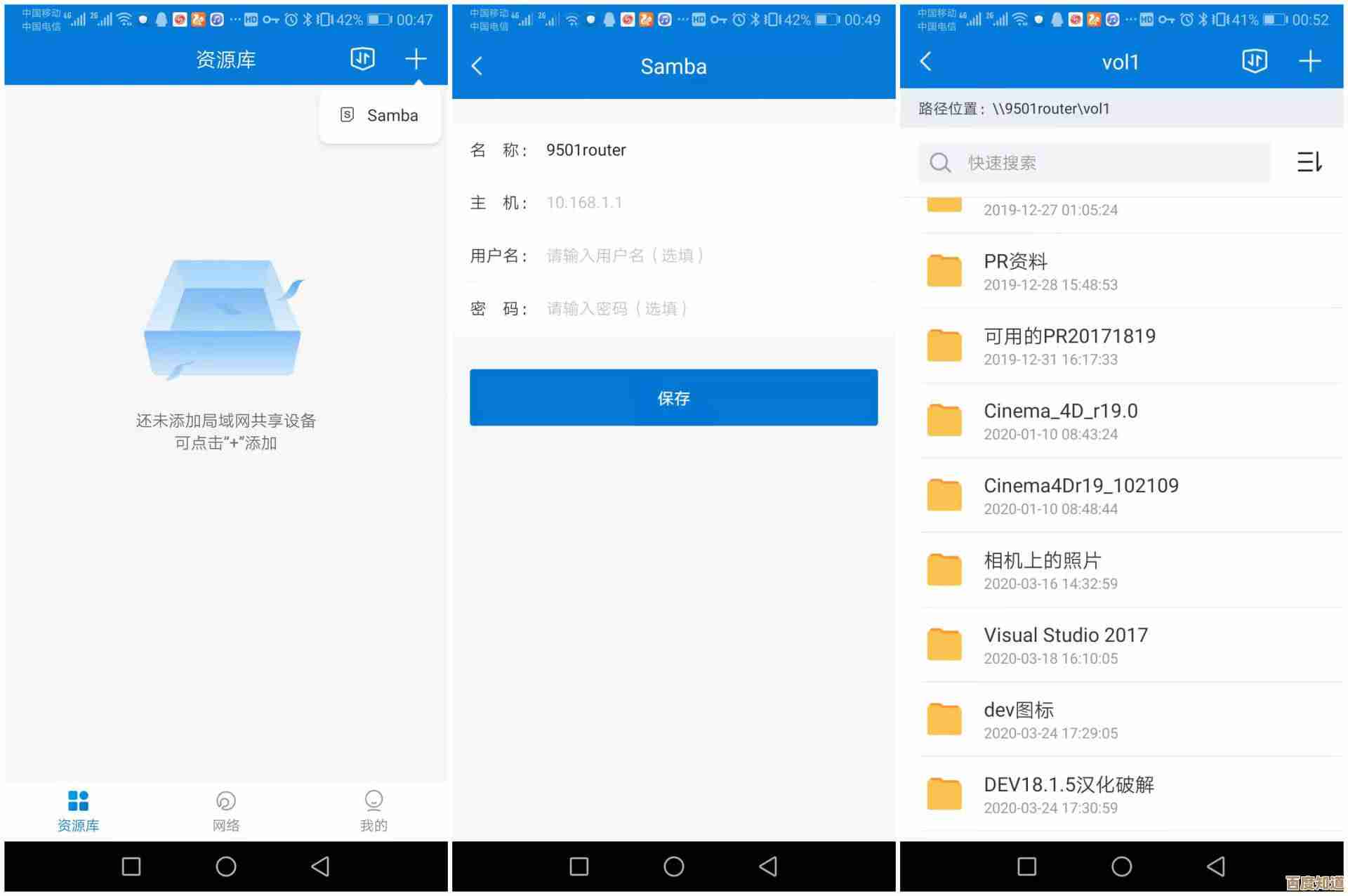

至于PSK,它背后还藏着段无线网络发展的尴尬史,最早搞Wi-Fi那帮人可能太迷恋技术术语了,非要把Pre-Shared Key(预共享密钥)缩写成PSK,结果普通用户设置路由器时,看到这个选项往往一头雾水,有个冷知识:其实2004年左右某厂商曾试图推广叫“家庭网络密码”的通俗说法,但因为工程师们觉得“不够专业”而被弃用了——你看,有时候所谓的“专业”反而成了沟通的墙。

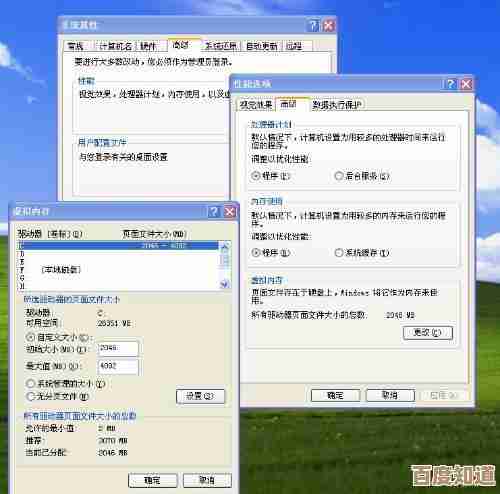

说到使用误区,最经典的莫过于把PIN和Password混为一谈,去年我表弟设手机解锁码,非要用他生日当PIN,还理直气壮说“反正都是密码”,其实PIN通常只有数字,且长度固定;而Password能混搭字符,像鸡尾酒一样自由,这种区别看似细小,却关系到安全层级的设计本质… 不过话说回来,现在很多网站注册时要求“必须包含大写字母和特殊符号”,搞得人头疼,最后只能写在便利贴上贴显示器边框——这算不算安全系统的自我讽刺?

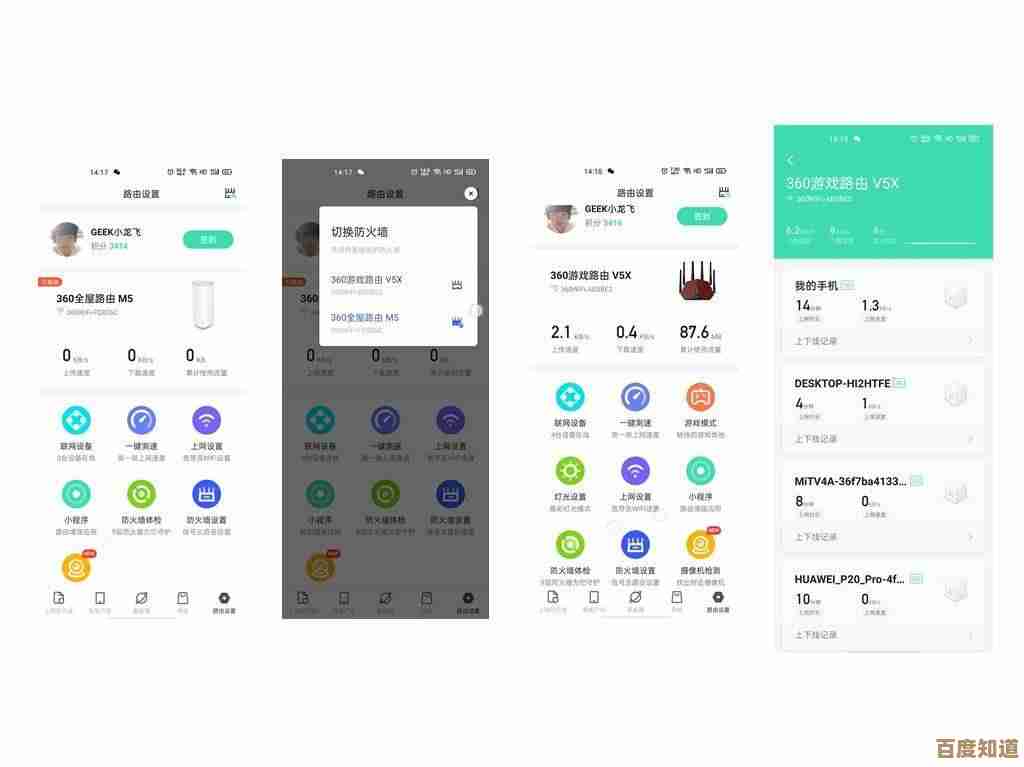

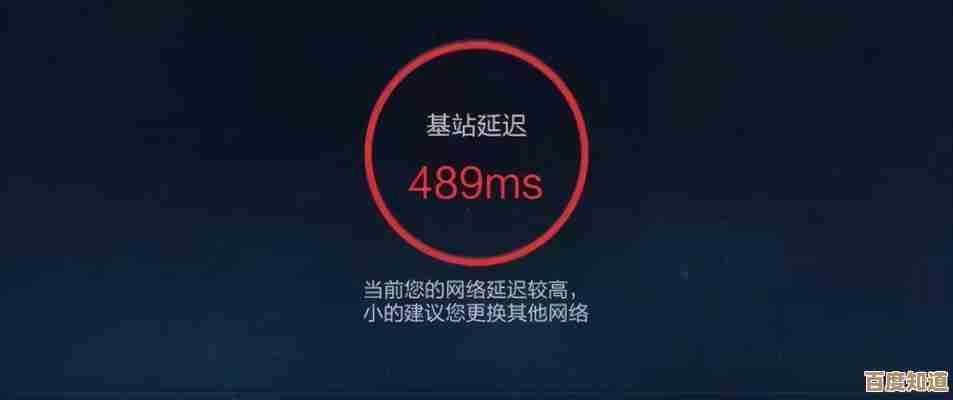

还有更隐蔽的坑:比如WPA2-PSK里的那个“预共享”,听起来挺高大上对吧?但很多人在咖啡馆输Wi-Fi密码时,根本没想到同一个PSK会被所有顾客共用,信号覆盖范围内谁都能截获握手包,这种设计原本是为了方便,却让“共享”变成了“共享风险”,唉,技术词汇的温柔面具下,藏着的可能是危险的陷阱。

突然想到个事儿:有次我误把VPN的预共享密钥当成登录密码输了三遍,系统一直报错,气得我差点砸键盘,后来才发现,那个密钥其实是用来配置通道的,像钥匙的齿纹,而不是钥匙本身… 这种概念上的错位,简直像在玩语义学的捉迷藏游戏。

吧,这些缩写就像语言里的暗号,用对了能提高效率,用错了反而制造麻烦,它们背后有历史偶然性,也有人为的固执,下次再遇到这类词,不妨多琢磨一下:它的全称到底是什么?适用场景是否匹配?毕竟,在数字生活里,清晰的认知才是真正的“密码”。

本文由钊智敏于2025-10-25发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/42723.html