限流技术全知道:从基础定义到企业级实践的关键要点

- 问答

- 2025-10-24 06:50:21

- 1

咱得把“限流”从神坛上拉下来,它不是什么高深莫测的玄学,本质上就是一种“自我保护”机制,你想啊,你的系统就像一家小餐馆,厨房就那么大,厨师就那么多,平时客流量稳定,井井有条,突然哪天,隔壁搞活动,呼啦啦涌进来一百号人点名要你的招牌菜,你后厨直接就炸了,厨师累瘫了,锅也烧糊了,之前排队的熟客也等不及走了,整个系统崩溃,限流干的事儿,就是在门口挂个牌子,客气地说:“不好意思啊各位,里面满员了,请您稍等,或者去别家看看。” 它牺牲掉一部分流量,保住整个店不垮掉,就这么个朴素的道理。

但问题来了,这个牌子怎么挂?啥时候挂?这就是学问了,我刚接触的时候,以为搞个计数器,每秒超过多少请求就拒绝掉,就完事儿了,结果……差点酿成事故,那是一个促销日,我设了个固定的阈值,觉得万无一失,可流量它不是均匀来的啊,它像海浪一样,有波峰波谷,在某个瞬间,请求量突然爆了,直接击穿阈值,后续的请求像雪崩一样被挡住,连正常的用户也进不来,页面一片哀嚎,那时候我才明白,限流不是一根僵硬的棍子,而应该是一根有弹性的橡皮筋。

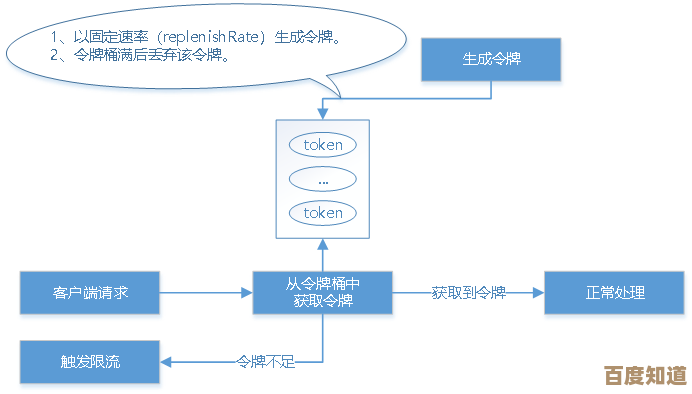

后来,我们就开始琢磨更精细的玩法,令牌桶”算法,这个比喻挺形象的,想象你有一个桶,以固定的速率往里放令牌,每个请求过来要拿一个令牌才能被处理,桶满了,令牌就不放了,这样,即使突然来了一大波请求,也只能消耗桶里现成的令牌,消耗完了就得按固定速率排队领取,平滑多了,不会出现那种一刀切的断崖式拒绝,还有一种“漏桶”,更像一个标准出口,不管流量多汹涌,出口的速率是固定的,超出的部分要么排队等着,要么就溢出去(被拒绝),这两种没有绝对的好坏,得看你的场景是要平滑突发,还是要绝对的平均。

再往深了说,光在网关层做全局限流还不够,有些“坏分子”,它可能单个请求看起来正常,但短时间内疯狂调用某个特别消耗资源的接口,比如全文搜索或者复杂报表生成,这时候就需要做“接口级”的限流,甚至“用户级”的限流,给这个“危险”的接口单独设个更低的门槛,或者对某个异常活跃的IP/用户ID进行特殊关照,这就好比,虽然整个餐厅还能接待客人,但招牌菜“佛跳墙”每天就供应十份,先到先得,免得后厨为这一道菜忙到上天。

说到企业级实践,那真是血泪史了,光有技术方案不行,还得有配套的“软实力”,第一,监控和告警必须先行,你的限流规则是不是生效了?被拒绝的请求有多少?是哪些接口?这些数据你得实时能看到,不然就是瞎子摸象,我们曾经设了个规则,自以为完美,结果监控告警一直没响,后来才发现是配置没生效,差点又……你懂的,第二,要有降级和兜底策略,用户请求被限流了,你不能直接甩个冷冰冰的“系统繁忙”,太伤体验了,可以返回一个默认值、一个缓存数据,或者一个友好的提示页面,告诉用户“稍后再试”,甚至引导他去其他功能,这就像餐厅客满,不是直接关门,而是给等待的客人端杯水,发个号码牌。

还有一点很关键,限流阈值不是拍脑袋定的,得靠压测,真实地摸清楚你每个服务的极限在哪,而且这个阈值应该是可以动态调整的,比如在业务低峰期调高一点,在像双十一这种大促前,果断调低,留出足够的富余量,我们现在就用配置中心,可以实时调整规则,不用重启服务,灵活多了。

哎,写着写着就唠叨了这么多,其实限流这东西,说到底是一种平衡的艺术,在用户体验、系统稳定性和业务目标之间走钢丝,它没有一劳永逸的银弹,需要你不断地观察、调整、试错,有时候你觉得规则已经天衣无缝了,流量总能以你意想不到的方式找到那个脆弱的点,保持敬畏,持续优化,这才是限流技术背后的真正哲学,希望我这点不成熟的经验和碎碎念,能给你带来一点不一样的启发吧。

本文由太叔访天于2025-10-24发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/41006.html