M5000M显卡天梯图全解析:从技术细节到购买建议

- 问答

- 2025-10-23 02:05:14

- 1

哎,说到M5000M这块显卡,现在提起来感觉都有点考古的味道了,这可不是什么新玩意儿,是英伟达在2015年左右推出的专业级移动工作站显卡,属于Maxwell架构的顶配了,现在大家都追着RTX 40系跑,谁还惦记这个老将啊?但说实话,有时候帮朋友淘二手移动工作站,或者看到一些预算紧张但需要稳定专业软件支持的项目,这卡还真会冷不丁冒出来,所以今天就想随便聊聊它,想到哪说到哪,可能逻辑会有点跳,您多包涵。

先说说它出生的那个年代吧,那时候,“帕斯卡”架构还没影儿呢,移动端显卡能效比有个大跃进,M5000M算是把Maxwell架构的性能榨得比较干的一款了,8GB的GDDR5显存,听着现在看不算啥,但当时在移动工作站里,算是很顶的配置了,尤其是对比同时代的游戏卡,它的核心频率好像大概在900MHz左右,能boost到过千?记不太清了,反正不是那种暴力堆料的路子,更讲究个稳字当头。💻 你想想,它服务的对象是谁?是那些用SolidWorks画图的设计师,用CATIA搞飞机模型的工程师,或者用达芬奇调色的视频团队,这些人要的不是跑分刷榜,而是软件里的实时预览别卡顿,大型模型旋转缩放别崩溃,渲染输出别半路掉链子,M5000M的驱动是经过ISV(独立软件供应商)认证的,这点对专业领域太重要了,意味着在特定软件里,稳定性和兼容性比同期的GTX游戏卡高出一大截。

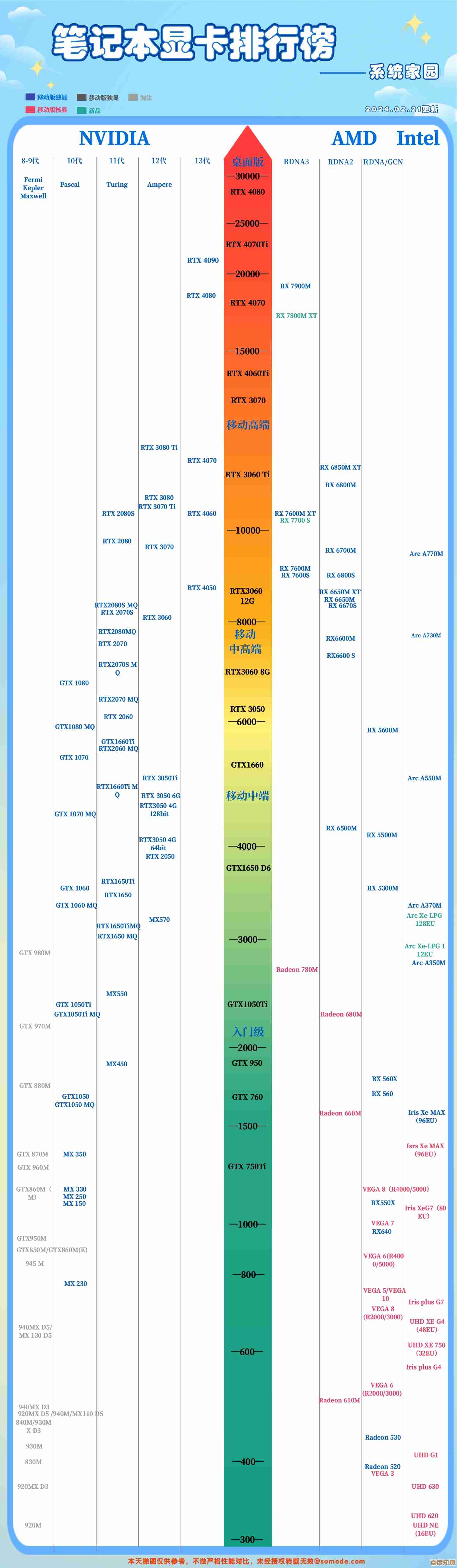

但你把它扔到游戏里,那就……有点尴尬了,性能大概介于当时的GTX 980M和桌面级GTX 970之间?可能还略逊一点,玩个《巫师3》或者《GTA V》,中高画质1080p下倒是能跑,但别指望什么极致体验了,而且驱动是为专业应用优化的,游戏兼容性偶尔会出点小毛病,所以你看,它的“天梯图”位置就很奇特,在纯游戏性能的天梯上,它早就被后来者淹没了,不知道排到哪个犄角旮旯去了,但在专业应用的天梯里,尤其针对那些老一点的、但对稳定性要求极高的软件生态,它曾经占据过一个不错的位置,算是“退役老兵”级别的存在。

现在回过头看这块卡,总感觉它身上有种“工具”的朴实感,不像现在的卡,动不动就扯到光追、AI,它的散热模组通常也做得特别扎实,毕竟塞进的是戴尔Precision 7000系列或者惠普ZBook 17 G2这种厚实的工作站里,风扇策略也偏向于低噪音和持续性能释放,而不是瞬间爆发,我经手过一台二手的Precision 7710,就是配的M5000M,那机器拆开一看,显卡部分的散热真是用料十足,铜管粗得跟个小拇指似的,现在很多轻薄游戏本根本没法比。

那……现在还有必要考虑它吗?这真是个难题,如果你是个学生,或者刚入行,预算极其有限,碰巧在二手市场看到一台搭载M5000M的移动工作站,价格非常美丽,而且你主要用的软件恰好是它那个时代优化得比较好的那些(比如老版本的CAD、Adobe CS6系列啥的),那……也许,只是也许,可以作为一个过渡选择,但你必须接受几个残酷的现实:功耗不低,对电池续航别抱希望;对新软件、新API(比如Vulkan)的支持可能不理想;最关键的是,完全没有售后服务保障,坏了就只能自己找地方修或者当零件机卖了。

反过来,如果你预算稍微宽松点,哪怕买个新一代的RTX A2000或者A3000移动版工作站,体验都是全方位的超越,能效比、对新技术的支持、甚至是驱动更新,都不可同日而语,M5000M更像是一个特定历史时期的产物,见证了移动工作站显卡从“能用”到“好用”的一个阶段。

有时候看着这些老硬件,会觉得挺有意思的,它们不像消费级产品那样追求眼球,更专注于解决实际的生产力问题,甚至有点“傻大黑粗”的可靠感,但技术迭代太快了,曾经的王者也难免落寞,现在还有多少人会为了它去翻找评测、对比数据呢?可能只有像我们这种偶尔需要帮人解决特定问题,或者纯粹对硬件历史有点情怀的人,才会停下来琢磨一下了吧。🤔 所以这篇东西,也算是个不太严谨的回忆录,没啥严谨的对比表格,就是些零碎的想法,希望对极少数恰好需要这点信息的人,能有一丢丢帮助吧。

本文由雪和泽于2025-10-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/38540.html