深入了解4K分辨率:如何提升视觉体验与设备选择技巧

- 问答

- 2025-10-23 01:41:09

- 2

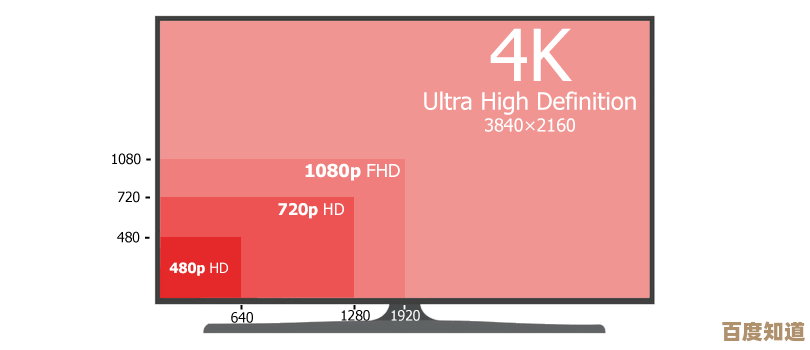

哎 说到4K这个事儿 我真是又爱又恨,记得第一次在朋友家看到真4K电视播的纪录片 那种震撼… 简直像把脸贴在热带鱼缸上看珊瑚 连鱼鳞的反光都带着彩虹色,但回家打开自己那台号称“4K兼容”的显示器 瞬间像得了近视… 这种落差让我琢磨了小半年 终于搞懂了些门道。

其实很多人不知道 光有4K屏幕根本不够,就像给你法拉利发动机却配了乡间土路… 我当初就是贪便宜买了台低色域的4K显示器 结果色彩寡淡得像隔夜茶 后来才明白HDR认证比分辨率更重要,真HDR10+或者杜比视界 那种阳光穿透树叶的层次感 暗部细节里藏着的萤火虫 才是掏钱的理由啊。

片源更是坑爹,有次兴冲冲买了某流媒体4K会员 结果发现码率被压缩到连主角的毛孔都磨平了 还不如蓝光1080P… 后来学会看码率数据 才发现同样标4K 有的流媒体码率只有15Mbps 而蓝光碟能到80Mbps 这差距好比手机拍照和单反的区别,现在我会特意找支持HEVC编码的设备 至少能保证看盗版…啊不 是自家拍的视频时不会卡成PPT。

线材这种细节最容易被忽略,之前用买电视送的HDMI线 偶尔会闪黑屏 还以为是显卡问题 后来换了条超高速认证的线 才发现连阴影过渡都丝滑了… 所以别信“线材无用论” 至少对于4K@60Hz以上 线材就像血管 血栓了再好的心脏也白搭。

设备匹配也挺魔幻 我同事用PS5接4K电视玩赛车游戏 老抱怨画面撕裂 后来发现是电视的HDMI口插错了… 很多电视只有其中一个口支持满血HDMI2.1 这种隐藏设定简直反人类,还有次帮长辈调电视 发现他们用电影模式看新闻联播 主持人的脸黄得像得了肝炎… 所以拿到设备先花半小时研究图像模式 比后期瞎调重要得多。

说到调色 我走过最长的弯路就是盲目套用网红参数,别人的“电影感”设置在我家偏蓝的墙纸衬托下 整个房间像冰窖,后来买了校色仪才发现 同样的索尼电视 我家和白墙邻居家的最佳色温能差800K,现在我会根据窗边光影变化 甚至季节调整色温 夏天偏冷冬天偏暖 这种细微调整比单纯追求参数有趣多了。

其实最让我感慨的是 有时候过度追求技术反而会丢掉看内容的乐趣,有次折腾完新买的OLED电视 用各种测试片炫耀黑色纯度 朋友突然说“这丧尸片的伤口细节太真了 我有点恶心” … 才意识到太清晰的画面反而需要内容匹配,现在看老电影时会故意开点柔光滤镜 毕竟不是所有经典都适合被4K扒得一丝不挂。

最后分享个玄学发现… 同样的4K片源 在深夜关灯看比白天更有沉浸感 可能因为瞳孔放大能捕捉更多暗部细节? 而且坐姿高度也很重要 屏幕中心最好略低于视线 不然总觉得自己在俯视小人国… 这些奇怪的小细节 说明书上可不会写。

4K就像煮咖啡 光有好豆子不够 还得琢磨水温 研磨度 甚至杯子预热,现在看到商家狂吹“8K更清晰”的广告就想笑… 毕竟大多数人连4K的十分之一都没榨干呢 与其追新 不如先学会和现有设备相处 对吧? 🌚

本文由雪和泽于2025-10-23发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/38506.html