浏览器缓存深度指南:加速网页加载的核心秘诀与高级技巧解析

- 问答

- 2025-10-22 17:28:41

- 5

哎,说到浏览器缓存,这玩意儿吧,真是让人又爱又恨,你肯定有过这种体验:明明更新了网站代码,死活刷不出来,气得想砸键盘,最后还得按Ctrl+F5来个硬刷新——这八成就是缓存捣的鬼,但反过来想,要是没缓存,每次打开知乎或者淘宝都得重新下载所有图片、样式,那网页慢得估计你都想回到诺基亚时代了。

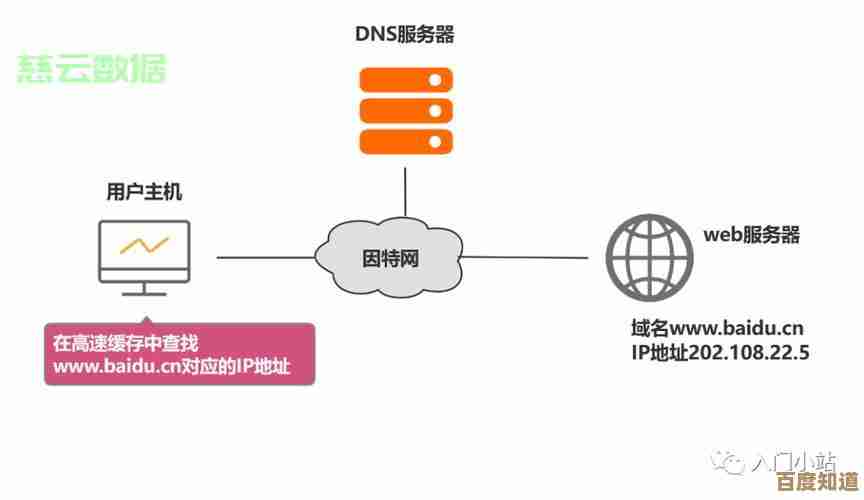

所以缓存到底是什么?简单粗暴说,它就是浏览器在你电脑上偷偷开的一个“小仓库”,第一次访问网站时,浏览器会把一些不怎么变的资源,比如Logo图片、CSS样式表、JavaScript库这些,悄悄存到本地硬盘,等你下次再访问,它就先瞅瞅仓库里有没有现成的,有就直接拿来用,省得再千里迢迢去服务器搬货了,这速度,快得可不是一星半点。

但这里头门道可深了,光是HTTP协议里控制缓存的脑袋就一大堆:Expires、Cache-Control、ETag、Last-Modified… 光听名字就有点晕对吧?我刚开始学的时候,也觉得这都什么跟什么啊,比如Cache-Control里那个max-age=3600,意思是“这个资源一小时之内你就别来烦我了,直接用仓库里的”,可有时候你明明设了缓存,用户那边还是感觉慢,为啥?可能是因为那些动态的、经常变的内容,比如新闻列表、用户留言,也被不小心关进仓库了,这就好比你把鲜牛奶当罐头存,过几天再喝,肯定不对味儿了。

说到ETag,这机制其实挺巧妙的,它像是给资源发了个唯一身份证(一串哈希值),浏览器下次请求时会问服务器:“我仓库里这个身份证是123,你那边变没变?”服务器一比对自己最新的身份证,如果还是123,就懒洋洋回个“304 Not Modified”,意思是“没变,用旧的吧”,连文件内容都不用传了,省了大量带宽,但有时候ETag配置不当,反而会增加一次请求的消耗,这就有点弄巧成拙了。

还有种情况更隐蔽,叫“缓存污染”,比如你网站引用了某个第三方库的CDN地址,结果某天那个地址突然挂了,或者被墙了…… 浏览器还傻乎乎地用着本地缓存里那个“可用”的旧版本,其实页面功能早就出问题了,这时候你就得想办法让缓存尽快失效,或者用上Service Worker这种更高级的玩意儿来手动控制缓存策略,说起来又是一把辛酸泪。

我自己捣鼓个人博客的时候就栽过跟头,当时给CSS文件设置了超长的缓存时间,结果每次改点样式,都得在文件名后手动加个版本号?v=2.0这种,不然我自己都看不到更新,别提多郁闷了,后来才学会用Webpack这类工具自动给文件名生成哈希值,才算彻底解脱。

所以说,缓存策略没有万能药,静态资源可以大胆用强缓存,设置长一点的过期时间;而动态接口可能就得用协商缓存,或者干脆不缓存,这需要你对网站每个部分的更新频率有特别清晰的了解…… 有时候觉得,做前端就像个操心的大管家,得时刻惦记着哪些东西该存、存多久、什么时候该扔。

呢,玩转缓存没什么高深秘诀,核心就是理解浏览器和服务器之间那点“讨价还价”的对话机制,配好了,用户体验飙升;配砸了,bug查到你头皮发麻,它不像学一门新语言那么刺激,但这点看似枯燥的优化,实实在在影响着每个用户的每一秒等待,嗯…… 大概就先想到这么多吧,其实还有很多细节可以抠,下次有机会再聊。

本文由歧云亭于2025-10-22发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/37894.html