探秘内存天梯:从基础到尖端,解析计算机内存的架构与优化之道

- 问答

- 2025-10-20 08:56:41

- 28

哎,说到内存 这玩意儿,真有点像城市里那些看不见的地下管网,平时谁在意啊?可一旦堵了或者爆了,整个系统都得瘫痪,我最早接触内存,还是小时候拆我爸那台老电脑,拔下来一条条金色的长条,像巧克力似的,心里还想这玩意儿能存东西?太神奇了。

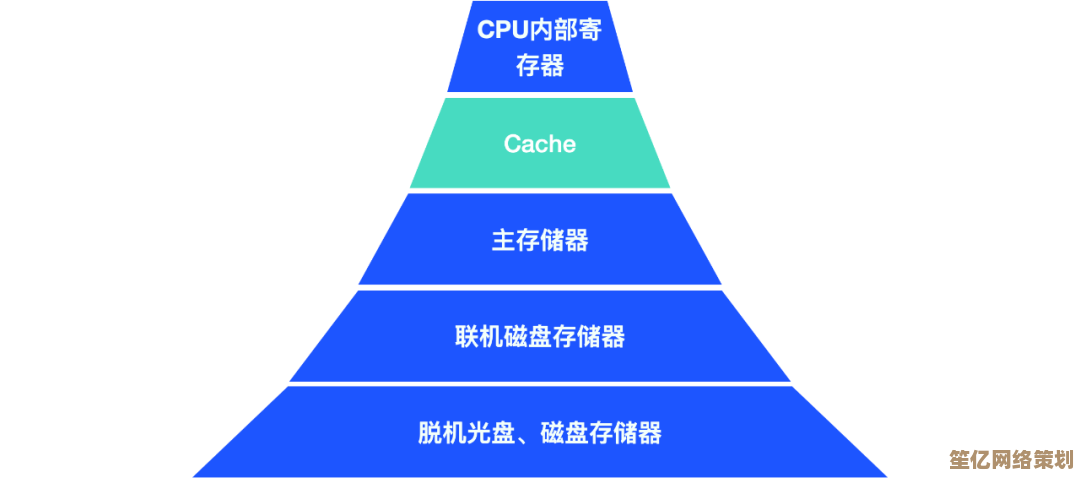

那时候的内存,SDRAM 那种,容量小得可怜,128MB 就算大内存了,架构也简单得… 嗯,就像一条单车道,数据排着队一个一个过,优化?谈不上什么优化,能插满槽就不错了,但你就感觉它特实在,那种粗糙的、裸露的电路板质感,现在想想还挺怀念的。

后来 DDR 时代来了,事情开始变得有趣,就像单车道突然变成了双车道,数据可以上下行同时进行,速度嗖一下就上去了,但问题也跟着来了,时序、频率、延迟… 这些词开始冒出来,我第一次自己配电脑,为了那点时序参数,趴在论坛里研究了好几个晚上,纠结 CL值是16好还是18好,就差没拿放大镜看颗粒了,现在觉得那点差异可能根本感觉不出来,但当时就觉得,哇,这里头有大学问,一种… 掌控硬件的快感?🤔 有点像调教一辆老车,拧一拧这里,紧一紧那里,虽然不一定真快多少,但心里爽啊。

再往上走,到了现在 DDR5 这种级别,架构就复杂得有点让人头晕了,它不再是简单的一条大马路,而是像立交桥系统,自带电源管理、纠错,甚至每个通道都更独立,但你发现没,越尖端,反而越要回归基础去理解,为什么加了内存条,有时候性能提升不明显?可能瓶颈根本不在内存带宽,而是CPU的内存控制器扛不住了,或者主板布线太烂,信号完整性差,这就好比给你一辆F1赛车,结果你在坑洼的乡间小路上开,根本发挥不出来,这种时候,你光盯着内存频率多高多高,就没啥意义了,得看整体配合。😅

说到优化,我觉得最有意思的不是那些教科书上的条条框框,而是一些… 有点野路子的发现,以前用某些老主板,把内存电压稍微加一丁点,哪怕频率不变,整个系统响应都会变得更“跟手”,那种微妙的感觉很难形容,就像发动机运转得更顺滑了,现在硬件娇贵多了,不敢乱来,还有内存布局,双通道、四通道,插法不对性能直接打折,我帮朋友装机就遇到过,俩内存条紧挨着插,结果只认单通道,折腾半天才发现得隔一个槽插,朋友还怪我水平差,真是冤死了。

散热也是个容易被忽略的细节,普通马甲条和那种带热管的豪华马甲条,在极限超频时差别巨大,内存也会“中暑”的,温度一高,错误率飙升,系统就不稳定了,你看那些顶级超频玩家,直接上液氮,不是为了炫技,是真没办法,得把温度压到零下,才能冲击那个极限频率,那种玩法,已经有点… 近乎艺术了,或者说,一种偏执的工程美学。

说到底,内存的进化史,其实就是计算机对“速度”和“容量”永无止境的追逐史,从当初那个慢吞吞的“单车道”,到现在错综复杂的“立体交通网”,我们总想在里面抠出哪怕一纳秒的延迟优势,但有时候也挺矛盾的,追求极致的背后,是不是也失去了点那种… 简单直接的东西?就像现在,我看着机箱里发着RGB光的内存条,是挺酷的,但偶尔也会想起小时候那块朴素的“巧克力”,插上去时那声清脆的“咔哒”声。🎛️

也许,探秘内存天梯的过程,不只是技术的爬升,也是一种对计算机灵魂的触摸吧,从最基础的物理结构,到最尖端的架构设计,每一代内存都承载着那个时代对计算的想象和渴望,而优化之道,与其说是技术,不如说是一种平衡的艺术,在速度、稳定、成本和… 甚至一点点运气之间,找到属于你自己系统的那一个甜蜜点,这玩意儿,真琢磨进去,还挺上头的。

本文由称怜于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/33789.html