深入解读ISO:国际标准化组织的定义与全球影响

- 问答

- 2025-10-20 07:10:39

- 3

好,我们来聊聊ISO吧,说真的,第一次听到这个词,我脑子里冒出来的是那种特别光滑、完美无瑕的工业零件图片,或者是一份厚得能砸晕人的文件,里面全是拗口的术语,它好像无处不在,但又隔着一层毛玻璃,看不真切,它到底是什么?为什么一家在瑞士日内瓦的组织,能让我们中国的工厂、德国的车企、甚至街角的咖啡馆都好像得看它“脸色”?这事儿,想想其实挺有意思的。

ISO,全称是International Organization for Standardization,国际标准化组织,这个名字听起来就……很“国际”,对吧?但它的诞生,一点儿也不像它现在看起来那么冷静和秩序井然,它是在二战后的废墟里长出来的,你想想那个场景,欧洲被打烂了,各国都在拼命重建,但问题来了:英国的螺丝钉,拧不进法国的螺帽;德国的输油管接口,和美国的就是对不上,这种混乱,不仅仅是麻烦,它拖慢了整个复苏的脚步,浪费着本就稀缺的资源,一群有远见的人坐了下来,他们想的不是什么高深的理论,而是一个特别朴素的问题:咱们能不能商量好,让东西都能配上对儿?

就从这种最实际、甚至有点狼狈的需求开始,ISO慢慢长大了,它不是一个政府机构,没权力命令谁,它的力量来自于“共识”,这个词是理解ISO的关键,想象一下,几十个甚至上百个国家的专家,为了一个螺丝的螺纹角度,或者一张A4纸的长宽比,能吵上好几年的架,最后吵出一个大家都勉强能接受的方案,这个过程本身,就是一种奇迹,它靠的不是强制,而是大家心里都明白:有个共同遵守的规矩,对所有人都有好处。 这种好处,就是效率,是信任,是降低成本,就像我们现在用的USB接口,你不管买哪个牌子的电脑、手机,插上去大概率都能用,这种便利的背后,就是标准化的力量。

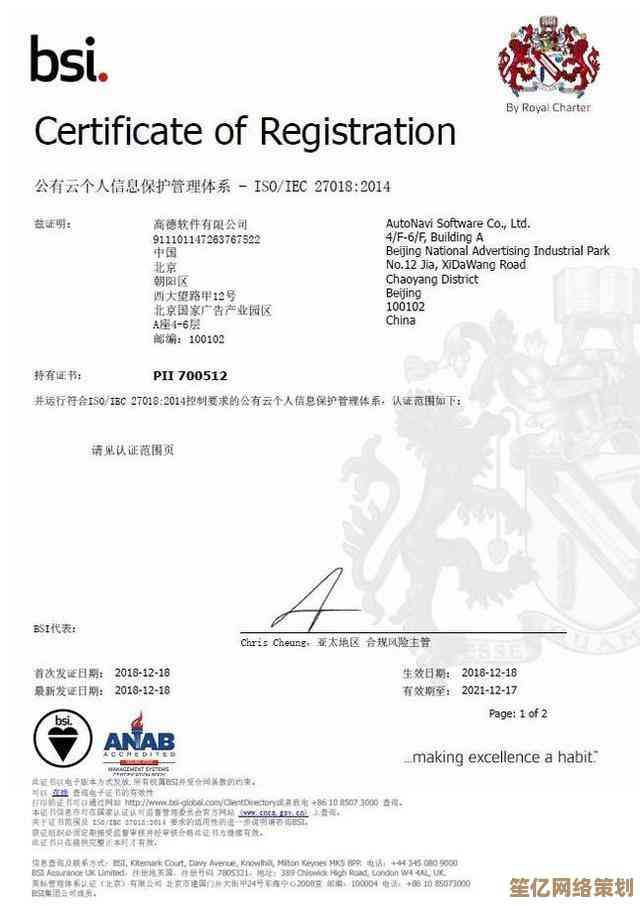

说到ISO的影响力,它早就远远超出了工厂车间,它悄悄塑造着我们日常生活的质感,你坐飞机,会觉得安心,一部分原因就是航空业有极其严苛的ISO标准在兜底,从零部件到操作流程,你买的儿童玩具,上面有个CE标志或者类似的认证,背后可能也参照了ISO关于安全的标准,让你能稍微放心地交给孩子,甚至,当一家公司告诉你它通过了ISO 9001质量管理体系认证时,你潜意识里会不会觉得它“更靠谱”一点?哪怕你完全不清楚9001具体条款是什么,这种信任感,就是ISO创造的巨大无形资产。

但ISO也不是完美的圣人,它有自己的尴尬和争议,它会显得特别“官僚”,搞一套认证流程,对小企业来说,成本高得吓人,感觉像是给大公司设置的技术壁垒,那些标准文件读起来,能治好十年的失眠,语言枯燥到仿佛故意不让人看懂,标准这东西,一旦定下来,就有僵化的风险,它可能跟不上技术爆炸的速度,比如在互联网软件领域,开源社区自己形成的“事实标准”(比如TCP/IP协议)往往比ISO出台的正规标准跑得快得多、也灵活得多,ISO也在努力转型,试图变得更敏捷,但船大难掉头啊。

更深入一层想,ISO其实是一种“温和的霸权”,它不靠枪炮,而是靠一套看似中立、科学的规则,悄悄地让全球的生产、服务、管理方式趋向一致,这当然是好事,促进了全球化,但会不会也磨灭了一些地方的独特性?当全世界的质量管理体系都长一个样,会不会也把创新的火花给“标准化”掉了?这个问题,我没有答案,只是偶尔会冒出来想想。

回到开头,ISO到底是什么?我觉得,它更像一个搭建了上百年的、巨大的、看不见的脚手架,我们在这个星球上的经济和社会活动,很多都依托于这个脚手架才能高效运转,我们习惯了它的存在,甚至忽略了它,就像我们不会时刻去感谢空气一样,但它确实在那里,默默地确保着螺丝能拧进螺帽,确保着数据能互通,确保着一种底线的、可预期的秩序,它不完美,有时甚至讨人嫌,但这个世界如果突然没了它,可能会陷入一种我们无法想象的混乱,这么一想,这个设在日内瓦的、有点古板的组织,其实还挺酷的,不是吗?它用一份份枯燥的文件,对抗着人类与生俱来的混乱倾向,这本身,就带点悲壮又浪漫的英雄主义色彩了。

本文由芮以莲于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/33679.html