选择移动硬盘,高效管理海量文件,随时随地保护重要资料不丢失

- 问答

- 2025-10-20 04:10:41

- 18

哎,说到选移动硬盘这事儿,我可有得聊了,这玩意儿现在简直成了我的“数字行李”,走到哪儿都得带着,里面塞满了乱七八糟的东西——从十年前旅游拍的模糊照片,到上周写的还没改完的方案草稿,还有一堆下了就没怎么打开过的电影和软件安装包,每次想找点啥,都跟在大海里捞针似的,头疼。

最开始我用的是那种特别小巧的固态移动硬盘,巴掌大,轻飘飘的,当时觉得,哇,真方便,揣兜里就走,可有一次,我正得意呢,手一滑,它就“啪”一声掉地上了,捡起来的时候心都凉了半截,虽然外壳看着没事,但接上电脑,那个读取速度变得奇慢无比,还时不时发出点奇怪的“咔哒”声…那一瞬间,感觉不是硬盘坏了,是我一部分记忆和心血可能要没了,后来才明白,这种追求极致轻薄的,抗摔打能力是真不行,尤其是我这种毛手毛脚的人,所以现在,我反而会选那些稍微有点分量、外壳摸着厚实点的,哪怕丑点,但心里踏实啊,就像给重要资料穿了个盔甲,安全感完全不一样。

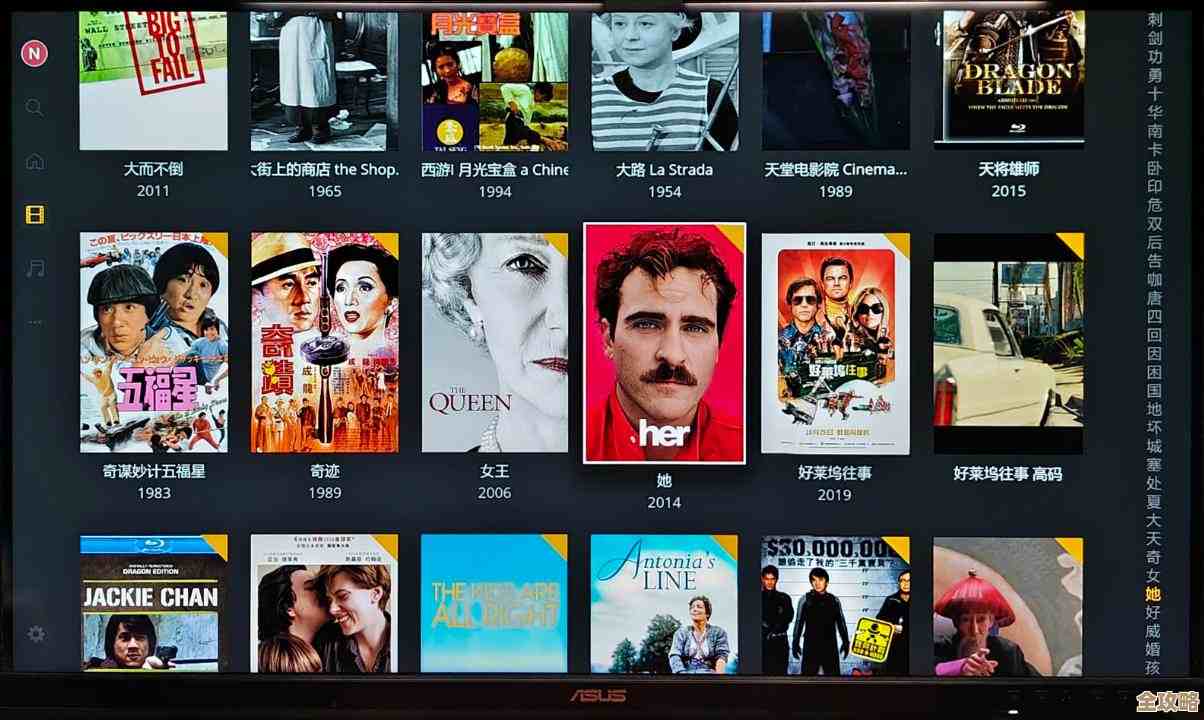

容量也是个让人纠结的问题,一开始我觉得,买个大点的,一步到位多省心,结果呢,2T的硬盘,没半年就提示空间不足了,里面塞满了各种“也许以后会用得到”的文件,像个数字版的囤积症患者,后来我学乖了,开始搞“分而治之”,一个专门放工作项目,按年份和项目名称建文件夹;一个放个人资料,照片、视频、文档分门别类;还有一个…嗯,算是“杂物间”,放那些暂时不知道怎么归类但又舍不得删的东西,这样分开管理,找起来目标明确多了,不会在一个盘里翻个底朝天,有时候整理文件,就像给房间做大扫除,虽然过程繁琐,但整理完看着清清爽爽的目录结构,那种成就感,还挺解压的。

说到管理,我有个特别不好的习惯,就是喜欢乱起文件名。“新建文件夹”、“最终版”、“最终版真的不改了”、“最终版确定这是最后一个”…这种命名法,过一个月自己都看不懂是啥,后来被坑了几次,才慢慢强迫自己用点笨办法,给文件命名的时候,前面加上日期,像“20231027_项目计划书_v2”,后面再简单写点关键词,虽然一开始觉得麻烦,但时间长了,在搜索框里输个日期或者关键词,一下就定位到了,真能省下不少东翻西找的时间,还有啊,我隔段时间就会把一些确定不怎么用的“冷数据”,比如很久以前的备份、归档的项目资料,从主力硬盘里挪到一个专门的“仓库盘”里,让常用的硬盘保持轻装上阵,速度也能快一点。

但所有这些,都比不上“丢失”带来的恐惧,我有过惨痛教训,一次是硬盘突然认不出来了,一次是误操作把整个文件夹给删了,那种头皮发麻的感觉,现在想起来都后怕,所以现在,我对备份这事儿有点近乎偏执,我的策略是“三条腿走路”:电脑里存一份,移动硬盘里存一份,然后还得在云盘上再扔一份,尤其是那些特别重要的,像家庭照片、工作核心资料,我甚至会手动复制到两个不同的物理硬盘上,可能有人觉得这太麻烦了,这种“冗余”带来的安心感,值了,每次完成一个重要的项目或者整理完一次照片,我都会下意识地检查一下备份是不是都到位了,这都快成一种仪式感了,云盘同步也挺好,有时候在外面,突然需要某个文件,手机掏出来就能访问,那种便利性,是物理硬盘给不了的。

所以你看,选硬盘和管理文件,它不单单是个技术活,更像是在跟自己的习惯和焦虑感打交道,你得了解自己的使用场景——是天天带着跑,还是主要放家里做仓库?是追求极速传输,还是更看重数据安全?然后根据自己的“手残”程度和“健忘”频率,去搭配一套适合自己的方案,没有什么一劳永逸的完美答案,都是在一次次的小麻烦和小教训里,慢慢摸索出最让自己舒服的那个节奏。

说到底,这些冰冷的硬件和复杂的流程,守护的其实是我们那些热气腾腾的记忆和努力,每次听到硬盘平稳运行的轻微嗡鸣声,心里都会稍微安定一点,感觉那些重要的东西,又被妥帖地安放好了一天。

本文由颜泰平于2025-10-20发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/33493.html