高效能芯片选购攻略:从天梯图读懂低功耗处理器的匹配秘诀

- 问答

- 2025-10-19 19:38:50

- 22

哎,说到选芯片,尤其是那种既要马儿跑又要马儿不吃草的低功耗型号,真是让人头大,我猜你肯定也对着各种型号参数表发过呆吧?什么i5、R5、骁龙、天玑,还有一堆看不懂的字母后缀,感觉像在解密码,商家总把“高性能低功耗”挂嘴边,可实际用起来,特别是用在那些轻薄本、迷你主机或者需要长时间续航的设备上,根本不是那么回事儿,发热、降频、电量尿崩…糟心事儿一堆。

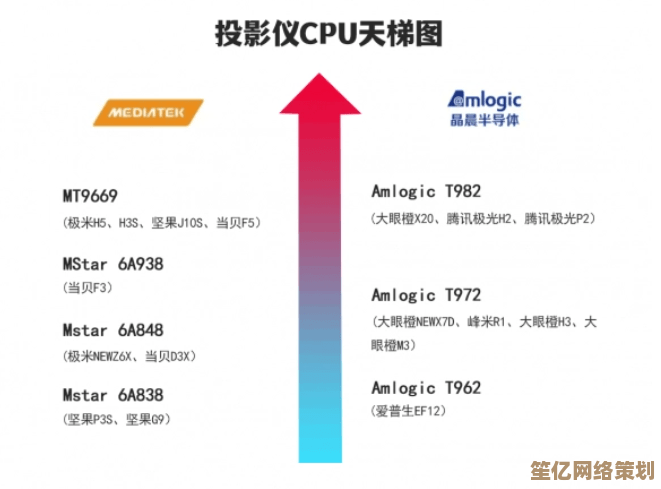

所以今天,咱就别整那些冷冰冰的参数罗列了,聊点实在的,核心工具就是“天梯图”,但这玩意儿怎么看,里头有点门道,天梯图嘛,说白了就是个性能排名榜,把不同品牌、不同代的处理器按强弱大致排个序,让你一眼能看出i7-1260P和R7 6800U谁高谁低,但陷阱也在这儿——很多人只看最高点,那个峰值性能,然后以为这就是全部,对于低功耗芯片,这想法可太危险了。

你得理解,低功耗U系列、P系列,或者手机芯片里的那些,它们的核心任务不是在插着电的情况下飙出最高分,而是在有限的电能(比如一块不大的电池)和散热(比如那个薄得可怜的风扇)约束下,提供持续、稳定的输出,这就像跑马拉松和百米冲刺的区别,一个百米冠军,你让他去跑全马,可能五公里就抽筋了,芯片也一样,那个标称的“最大睿频”就像是百米速度,看着唬人,但你可能只能享受几秒钟,然后它就因为过热或耗电太快降频了,性能啪嗒掉下来,电脑卡成PPT,手机烫得能煎蛋。

看天梯图的第一秘诀是:别光盯着山顶看,要多看看半山腰甚至山脚下的“平均表现”,具体怎么看?去找那些结合了功耗墙测试的详细天梯图,或者直接看数码博主的长时间压力测试视频,看看这颗芯片在15瓦、28瓦这种常见的功耗限制下,能稳定在什么频率,性能大概处于天梯图的哪个位置,一颗芯片在45瓦时能冲到天梯图很高的位置,但被限制在15瓦时,它的表现可能还不如一颗天生就是15瓦设计的芯片,这就叫“匹配”,你设备散热设计就15瓦的水平,非塞个高功耗芯片,那不是找罪受吗?

再说说工艺制程,比如现在常说的4nm、5nm,这数字越小,通常意味着更省电、发热更低,但这也是个大概趋势,不同厂商的“4nm”实际效果可能差挺多,这就像厨子都说自家用的是“顶级食材”,但做出来的菜天差地别,所以工艺是个重要参考,但不能作为唯一标准,你得结合具体型号的实际评测来看。

还有个容易被忽略的点是“周边功耗”,芯片本身省电了,但如果主板、内存、屏幕这些配件是个电老虎,那整体续航也好不了,这就好比给你换了个节能发动机,但车身是纯钢造的,照样跑不远,所以看评测时,要留意整机续航测试,而不是只看CPU的功耗。

嗯,让我想想还有什么坑,哦对了,品牌偏见要不得,以前可能觉得Intel稳,AMD热,现在早不是这样了,AMD的锐龙6000、7000系列在能效比上猛得很,苹果的M系列芯片更是颠覆了传统认知,所以别抱着老黄历,得看具体一代的产品力,天梯图的好处就是能帮你直观地横向比较不同阵营的产品。

最后聊点感性的,选芯片,其实也是在选一种使用方式,你是需要一台能随时掏出来处理文档、回邮件、看视频,撑过一天会议的轻薄本?还是需要一台虽然偶尔插电但性能更强悍,能应付些轻度剪辑、设计的二合一设备?想清楚这个,再带着“持续性能”这个关键尺子去量天梯图,答案会清晰很多,我自己的经验是,宁愿性能稍微富余一点,也别卡着最低线选,因为软件可是越来越吃资源的。

吧,看天梯图选低功耗芯片,得像老中医号脉,不能光看表面热闹,得体会它内在的“气” —— 也就是能效,多看看实际应用场景下的测试,多对比不同功耗下的表现,结合自己真实的使用习惯,别被那些华丽的最高参数忽悠了,稳定和持久才是低功耗场景下的真谛,希望这点乱糟糟的心得,能帮你少走点弯路。

本文由歧云亭于2025-10-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/33004.html