选择[BSD]许可证:在开放共享中实现技术自由与法律安全性的平衡

- 问答

- 2025-10-19 00:28:43

- 3

好,我们来聊聊BSD许可证吧,其实一开始我对这东西没什么特别的感觉,就是觉得它好像比GPL“宽松”那么一点,但具体怎么个宽松法,为啥有人会选它,背后的那种…嗯…纠结和权衡,是后来才慢慢品出来的。

你想啊,当你辛辛苦苦写了一段代码,或者搞出一个不错的库,你希望它被更多人用起来,但又不想惹上一身麻烦,GPL那种“传染性”太强了,有点像…你送朋友一份礼物,但要求他所有的朋友也必须用同样的方式分享他们得到的东西,初衷当然是好的,维护一个纯粹的共享生态嘛,但有时候,你可能只是想,哎,这个工具你拿去用,怎么用都行,别来找我麻烦就好,BSD就有点这个意思,它更像个随和的、不太爱管闲事的朋友。

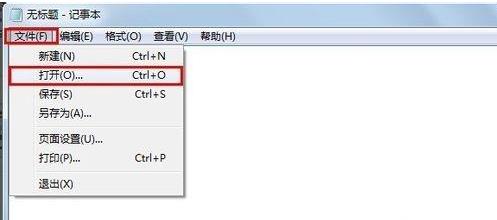

它的核心条款简单得…几乎有点“简陋”了,就三条,哦不,主要是两条半?一是你用我的代码,得保留我的版权声明;二是别用我的名字给你自己的产品打广告做推广;三呢,就是那个免责声明,出了事别找我,我可不负责,就这些,没了,你用了我的代码,哪怕你把它封装成一个闭源的商业软件去卖大钱,法律上也是完全允许的,这种自由度,对很多商业公司来说,简直是…无法抗拒的诱惑。

![选择[BSD]许可证:在开放共享中实现技术自由与法律安全性的平衡 选择[BSD]许可证:在开放共享中实现技术自由与法律安全性的平衡](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251019002845176080492512221.png)

我认识一个哥们,自己捣鼓了一个网络处理的库,一开始挺纠结选什么协议,他骨子里是认同开源精神的,但也想给自己留条后路,万一哪天这个库被大公司看上了,能整合进他们的产品里,甚至…能换来点实际的好处呢?选GPL的话,可能就直接把这条路堵死了一大半,选MIT呢,又觉得太“佛系”了,好像什么都没要求,最后选了BSD,他觉得那个“禁止背书”的条款,像是一种微弱的、但确实存在的姿态,好像在说:“我用我的智慧帮了你,但你得承认这智慧最初来自我这里,你不能完全把它说成是你自己的。” 这点小小的“虚荣心”或者说对署名权的坚持,让他觉得在“完全放开”和“严格约束”之间,找到了一个让自己心里舒服的平衡点。

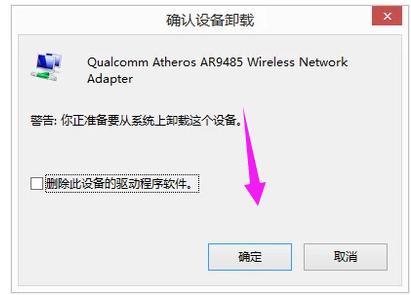

但这种自由也不是没代价的,有时候你会觉得…挺无力的,你看着自己的代码,像种子一样被撒出去,可能被移植到某个你完全没想到的系统里,被修改得面目全非,然后变成了一个庞大商业机器里的一颗螺丝钉,而你,最初的创造者,除了那个必须保留的版权声明,几乎失去了对它的所有控制,它过得好不好,被用在了什么地方,你甚至可能永远都不知道,这种感觉,有点像看着自己的孩子远走高飞,你给了他完全的自由,但同时也意味着…某种意义上的疏离,你会不会担心它被用在不好的地方?说完全不担心是假的,但BSD许可证的本质就是信任和放手。

![选择[BSD]许可证:在开放共享中实现技术自由与法律安全性的平衡 选择[BSD]许可证:在开放共享中实现技术自由与法律安全性的平衡](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251019002846176080492652358.png)

选择BSD,与其说是一个纯粹的法律决策,不如说是一种心态的选择,它体现了一种实用主义的哲学:我相信开放能带来更大的创新,我宁愿牺牲掉对衍生作品的“控制权”,来换取技术被更广泛采纳的可能性,这是一种赌注,赌的是开放带来的网络效应和价值积累,最终会超越闭源保护带来的短期利益。

从法律安全性上讲,它对使用者真的太友好了,公司里的法务部门最喜欢这种协议,清晰,明了,责任边界划得清清楚楚,不用去研究复杂的“Copyleft”链条,不用担心一个不小心就把整个项目给“传染”成必须开源的,这种法律上的“清爽”,对于推动技术在实际场景中的快速落地,至关重要,它降低了使用的门槛,无论是对于个人开发者还是大型企业。

回过头想想,开源世界就像一个巨大的集市,有GPL这样强调社区共建、要求回馈的“合作社”,也有BSD这样更像自由市场的摊位——“货”就在这里,规则简单,买定离手,各凭本事,没有绝对的对错,只有是否适合,选择BSD,就是选择了在鼓励共享的同时,也为个人和商业的野心留下了一扇窗,它可能没那么“理想主义”,但正是这种务实,让很多重要的基础设施得以建立和普及… 毕竟,技术的最终目的,不还是得用起来嘛。

嗯,大概就是这么个感觉吧,一种在理想和现实、共享与私利之间,有点随意但又经过思考的…平衡术。

本文由寇乐童于2025-10-19发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/31886.html