探索Sora的准确读法与多样化应用场景

- 问答

- 2025-10-18 05:24:39

- 4

哎,说到Sora这个词,我头一回听见是在一个挺偶然的场合,当时好像是在一个线上讨论会,旁边有人提到这个技术,我第一反应是“搜拉”?还是“嗦啦”?心里嘀咕了半天,愣是没好意思问出口,后来自己偷偷去查,才发现,哦……原来是念“搜-啦”,那个“So”就像英文里的“so”,“ra”就是日文里“ら”的音,挺轻快的,这种小小的纠结,其实挺有意思的,一个名字的读法,就像给一个陌生事物贴上的第一个标签,读对了,感觉一下子就亲近了不少;读错了,好像总隔着一层什么似的。

你说它就是个AI模型嘛,干嘛在乎怎么读?但我觉得不是这样,名字这东西,有种奇妙的魔力,你叫它“Sora”,听起来有点空灵,甚至带点诗意,让人联想到天空啊、开阔的感觉,要是硬生生念成“索拉”,就……就有点像在叫某个工具配件,硬邦邦的,那种想象空间一下子就没了,所以我现在跟人聊起来,都会特意用“搜-啦”这个读法,好像这么一念,它就不再是冷冰冰的代码,而是个有点性格的伙伴了。

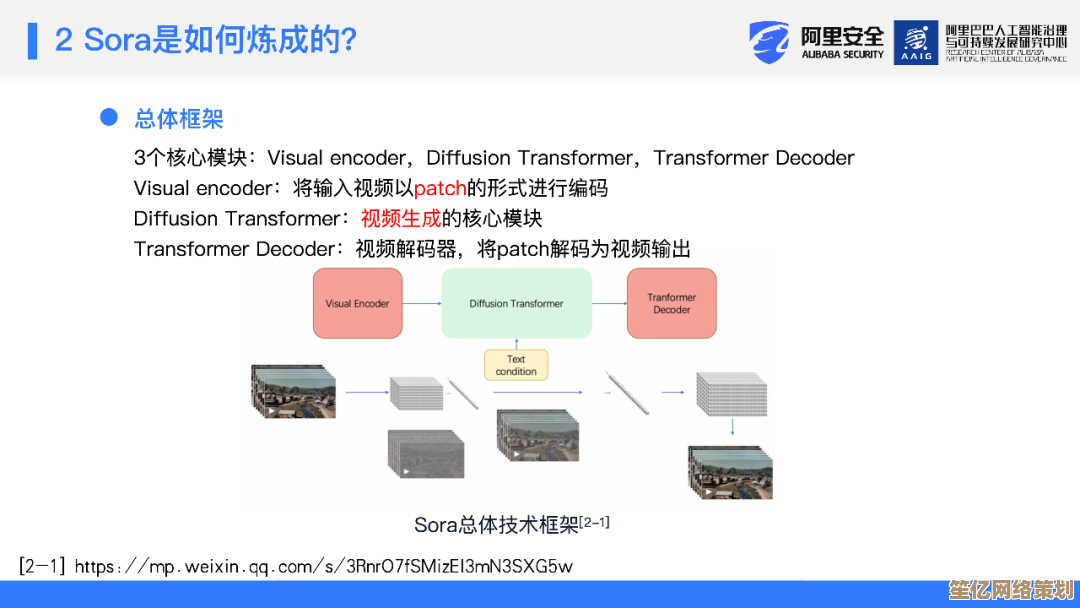

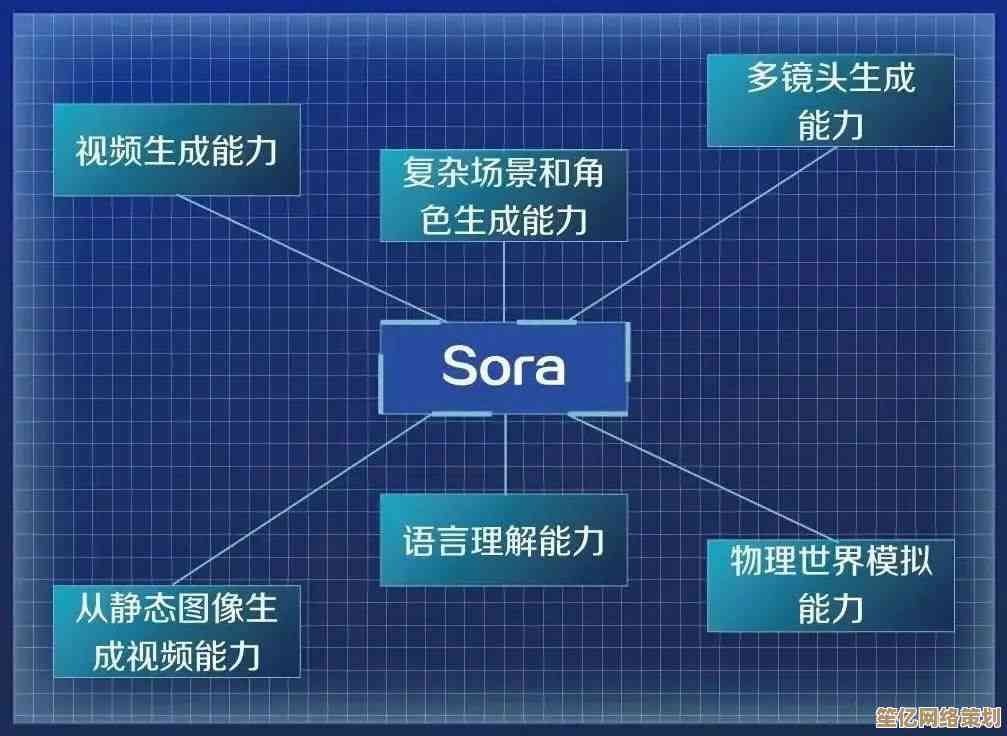

那它到底能干嘛呢?一开始,大家,包括我,都觉得这不就是个高级点的视频生成工具嘛,给你一段文字,“一只猫在键盘上走路”,啪,生成一段视频,挺酷的,但也就止步于“酷”了,可后来我慢慢发现,这东西的应用场景,简直像水渗进沙子一样,悄无声息地蔓延到各种你想不到的地方。

我有个朋友是做独立游戏的,小团队,穷得叮当响,请不起昂贵的动画师,以前做个角色走路的动画都得折腾好久,现在呢?他直接给Sora描述场景,“一个穿着破斗篷的冒险者,在夕阳下的沙漠里深一脚浅一脚地行走”,就能生成一堆不同角度的片段作为参考,甚至直接抠图用到游戏原型里,他说这不仅仅是省时间,更是给了他们这种小作坊以前想都不敢想的“视觉想象力”,这让我挺感慨的,技术有时候拉平的,不只是效率,还有机会。

再比如,教育领域,我侄子学校的历史课,老师用Sora来“复活”历史场景,光靠书本上描述“汴京繁华”,孩子哪能想象出来?但Sora能根据《清明上河图》里的细节,生成一段车水马龙、人声鼎沸的短视频,虽然细节可能经不起历史学家苛刻的推敲,但对于激发兴趣来说,足够了,我侄子现在对宋朝的历史特别来劲,就是因为“看见”了那个时代活生生的样子,这种直观的冲击力,是文字和图片很难比拟的。

还有更……更私人化的一些应用,我认识一个写小说的,她有个习惯,就是用Sora来可视化她笔下的人物和关键场景,她说,当角色从一个模糊的想象,变成一段几十秒的、会动会笑的影像时,那个角色就好像真的活过来了,后续的写作就像在和这个“活人”对话,情节发展都变得更自然,这听起来有点玄乎,但我能理解那种感觉,创作有时候需要一些外部的、具象的火花来点燃内部的灵感。

问题也一大堆,生成的内容版权怎么算?如果有人用它生成误导性信息怎么办?那些看起来无比真实的视频,会不会让“眼见为实”彻底成为过去式?我有时候想着想着,会觉得有点害怕,又有点兴奋,害怕的是这技术跑得太快,我们的伦理和法律有点跟不上趟;兴奋的是,它确实打开了一扇门,门后面是什么,谁也说不清。

所以你看,Sora这个名字,从读法开始,就带着一种开放性,它不给你一个确定的答案,而是邀请你去探索,它的应用场景,也远不是“生成视频”四个字能概括的,它正在悄悄地改变一些小团队的工作流,激发一些孩子的学习兴趣,甚至介入一些非常个人的创作过程,这些变化是零散的、细微的,甚至有点笨拙的,但我觉得,恰恰是这些不那么“宏大叙事”的应用,才更能体现一个技术真正融入生活的样子。

它未来会变成什么样?我不知道,可能谁也不知道,但这个过程,本身就够吸引人的了,就像你学会正确念出它的名字,只是第一步,后面的故事,还长着呢。

本文由黎家于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/30743.html