探索华为芯片手机天梯图:解码智能时代巅峰创新之路

- 问答

- 2025-10-18 01:02:52

- 21

哎 说到华为手机芯片 这事儿还真得从那个被锁死在实验室的深夜讲起,记得2019年那个秋天 我在中关村一家24小时咖啡馆刷着新闻,突然看到谷歌暂停GMS服务的消息 手里那杯拿铁差点没端稳,当时脑子里就嗡的一声:这哪是商业制裁 简直像把正在爬科技树的人梯子突然抽走,可谁能想到 华为愣是用麒麟芯片这根藤蔓 自己又编出了一条向上的路。

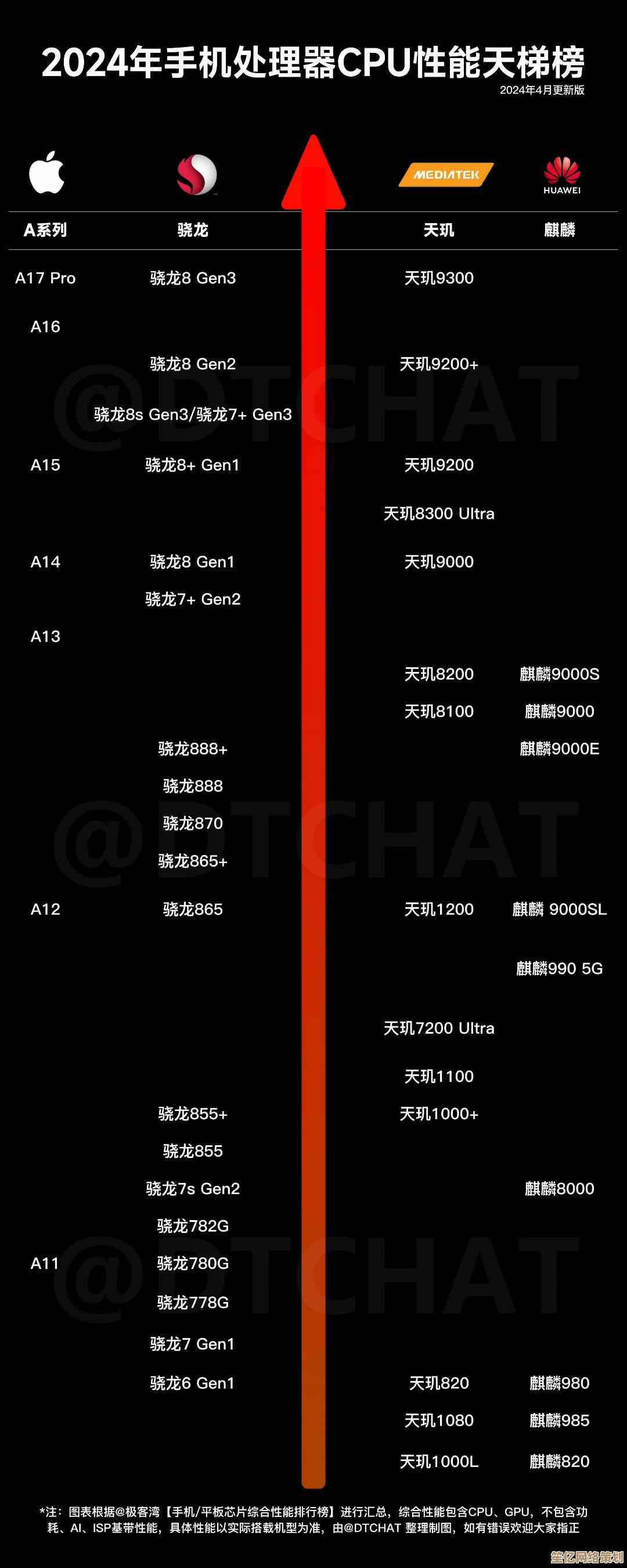

你瞧 现在很多人看天梯图就光盯着跑分数字高低,像看体育比赛排名似的,但真正有意思的是数字背后的那些“不完美”痕迹,比如麒麟9000s出来那会儿 有人拆解后发现内部结构有种笨拙的拼贴感,像是工程师在极限压力下硬凑出来的解决方案,但恰恰是这种痕迹 比那些完美量产的芯片更让人心惊——它让我想起小时候看父亲修收音机,没有合适零件时就拿铜丝绕个临时线圈 那种被逼到墙角后迸发的土法智慧。

其实华为芯片的进化路线特别像深圳凌晨的马路:明明看着是直行道,突然就出现施工围挡得急转弯,从早期K3V2那个烫手山芋,到麒麟950突然打通任督二脉,中间有多少次差点掉沟里?听说某代芯片流片失败时,有位工程师在实验室摔了保温杯 又默默捡起来继续调参数,这些细节从来不会出现在天梯图里,可正是这些带着情绪波折的瞬间,让冷冰冰的技术曲线有了体温。

我记得第一次摸到搭载麒麟990的手机时,后盖微微发热的触感居然让人安心,就像小时候把晶体管收音机贴耳边听电流声,那种“正在工作”的实感比任何跑分都真实,现在想想 天梯图上那条陡峭的上升曲线,或许就是由无数个这样的微热瞬间焊接而成的。

最近总有人争论7纳米和5纳米之间那点性能差距到底值不值,但如果你见过东莞松山湖实验室里那些泛着蓝光的蚀刻机,就会发现更动人的是另一种“不完美创新”——比如用多重曝光技术硬是在现有设备上做出更小制程,像用铅笔反复描摹同一道线直到穿透纸背,这种带点倔强的工艺美学,反而比直接买ASML光刻机更有种悲壮的诗意。

有时候深夜刷数码论坛,看到年轻人为了麒麟9000和骁龙8 Gen1谁更省电吵到凌晨三点,突然就想起古人对星图的执念,现代人用天梯图丈量技术高低,何尝不是另一种“夜观天象”?只是我们仰望的不再是星辰 而是由晶体管密度和能效比构成的银河,有趣的是 华为芯片在这片银河里总像个奇怪的星座——时而亮度激增,时而隐入云层,但每次重现时都会带着新的星群排列方式。

去年帮表弟选手机,他指着天梯图顶端说非要买麒麟9000,我问他知不知这芯片怎么来的,孩子摇摇头,那一刻突然觉得,我们可能把技术神话得太光滑了,其实该让他看看那些流片失败时散落一地的晶圆碎片,像不像探险路上踩碎的砾石?真正值得刻进天梯图的,或许不是最终攀到的海拔高度,而是每处悬崖上留下的指甲痕。

说到底 看华为芯片的天梯图就像在破译某种摩斯密码,每个性能跳跃点都是长音和短音的组合:2014年麒麟920的突袭是急促的三连音,遭遇制裁后的蛰伏是漫长的停顿,而9000s的出现则像突然插入的变调音符,这些节奏背后藏着的,何尝不是中国科技产业十年来的呼吸频率。

现在偶尔经过华为旗舰店,总要多看两眼橱窗里那些沉默运转的手机,玻璃幕墙反射的霓虹灯在天梯图上投下迷离的光斑,恍惚间觉得那不再是一张技术路线图,倒更像是一幅用硅和电流绘制的《清明上河图》——每个纳米工艺的进步里,都晃动着无数个凌晨三点钟的实验室背影。

本文由雪和泽于2025-10-18发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/30472.html