全面解析第四代处理器:天梯图展示性能层级与技术创新

- 问答

- 2025-10-17 10:26:25

- 3

哎,说到第四代处理器,这话题可真是…让我有点不知道从哪儿开始扯好,你知道吧,就是那种,明明心里一堆东西,但真要把它捋顺了,反而觉得哪儿都是线头,我印象里,第四代酷睿,好像是Haswell架构对吧?大概是2013年前后的事儿了,现在回头看,感觉像在看一张老照片,有点模糊,但里面的细节又特别真实。

那时候啊,英特尔正处在一种…怎么说呢,一种挺微妙的自信期,摩尔定律还像是刻在墙上的真理,没人怀疑,Tick-Tock模式也还在稳稳地走着,第三代Ivy Bridge是Tick(工艺更新),到了Haswell这个Tock,就该是架构大改了,大家期待都挺高的,觉得性能肯定又要飞升一截,但说实话,真拿到手的时候,很多人的第一反应可能是:“就这?”

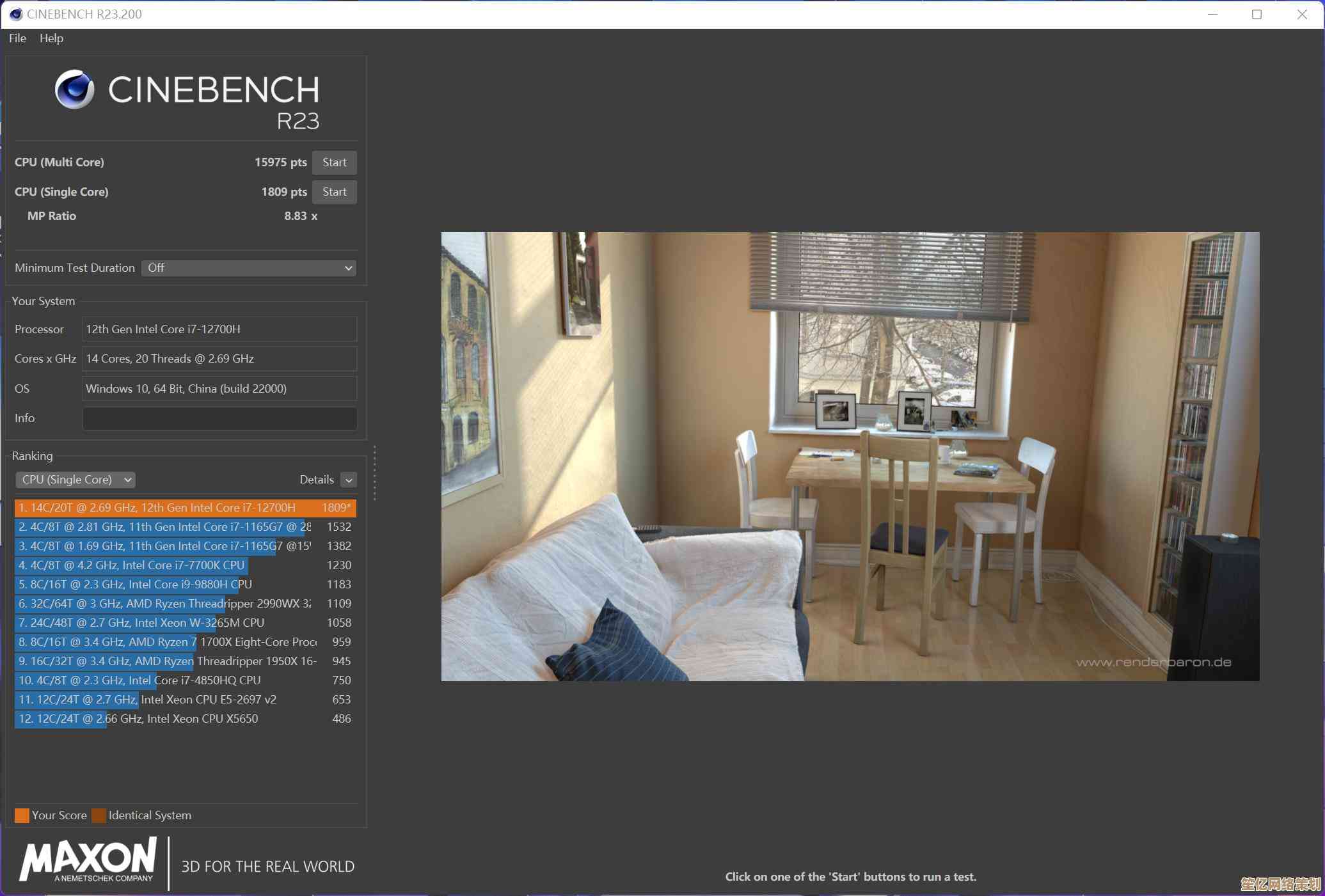

性能提升,确实有,但没想象中那么炸裂,尤其是CPU纯计算部分,同频性能比Ivy Bridge可能就高了那么…百分之几?跑分软件要是敏感点能看出来,日常用的话,普通人可能压根感觉不到差别,我当时帮朋友装机器,还特意对比过,心里嘀咕着:这代升级的劲儿,是不是使错地方了?它最大的变化,反而不是在绝对性能上死磕。

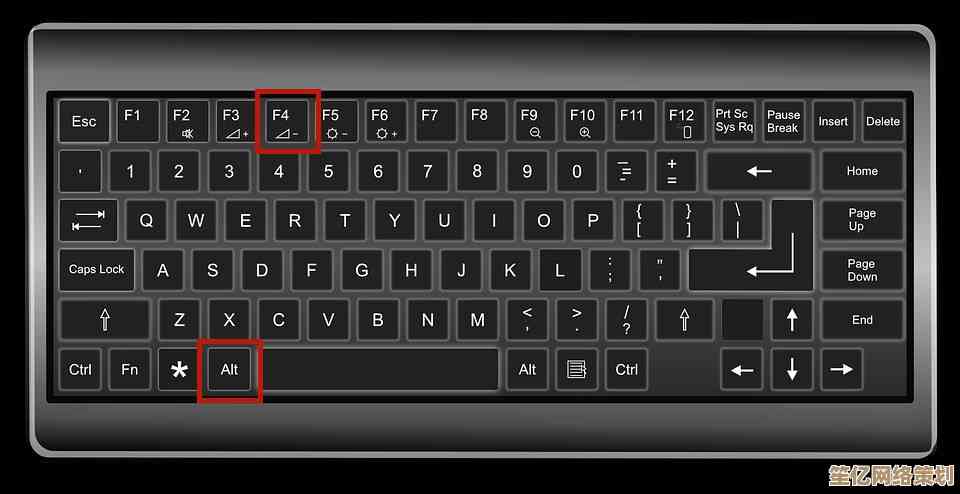

那劲儿使哪儿去了?功耗!这才是Haswell真正藏着的大招,它把重点狠狠压在了能效上,笔记本平台是最大赢家,续航时间肉眼可见地变长了,我记得特别清楚,那时候超极本开始流行起来,就是因为Haswell的低功耗,让轻薄本也能有说得过去的性能和长得吓人的电池寿命,你想想,以前笔记本离开电源插座就跟断奶似的,慌得不行,从这一代开始,才真正有点“移动”的感觉了,所以看天梯图,你不能光盯着桌面级那个顶端的性能标杆看,得把移动端拉进来一起看,它的意义才完整,在移动性能那个层级上,Haswell算是立了个挺高的柱子。

还有,它整合了更多东西进那颗小小的芯片里,FIVR,全集成式电压调节模块,这个技术名词现在提的人不多了,但当时是个挺重要的创新,把主板上的一部分供电控制活儿,给揽到CPU内部自己干了,好处是电源管理更精细了,响应更快,理论上能更省电,但…凡事都有两面嘛,这玩意儿也导致CPU发热源更集中了,对散热提出了新要求,所以有些玩超频的DIY玩家,对FIVR是又爱又恨… 这种技术上的纠结和取舍,现在想想也挺有意思的,工程师们就是在不断地做选择题。

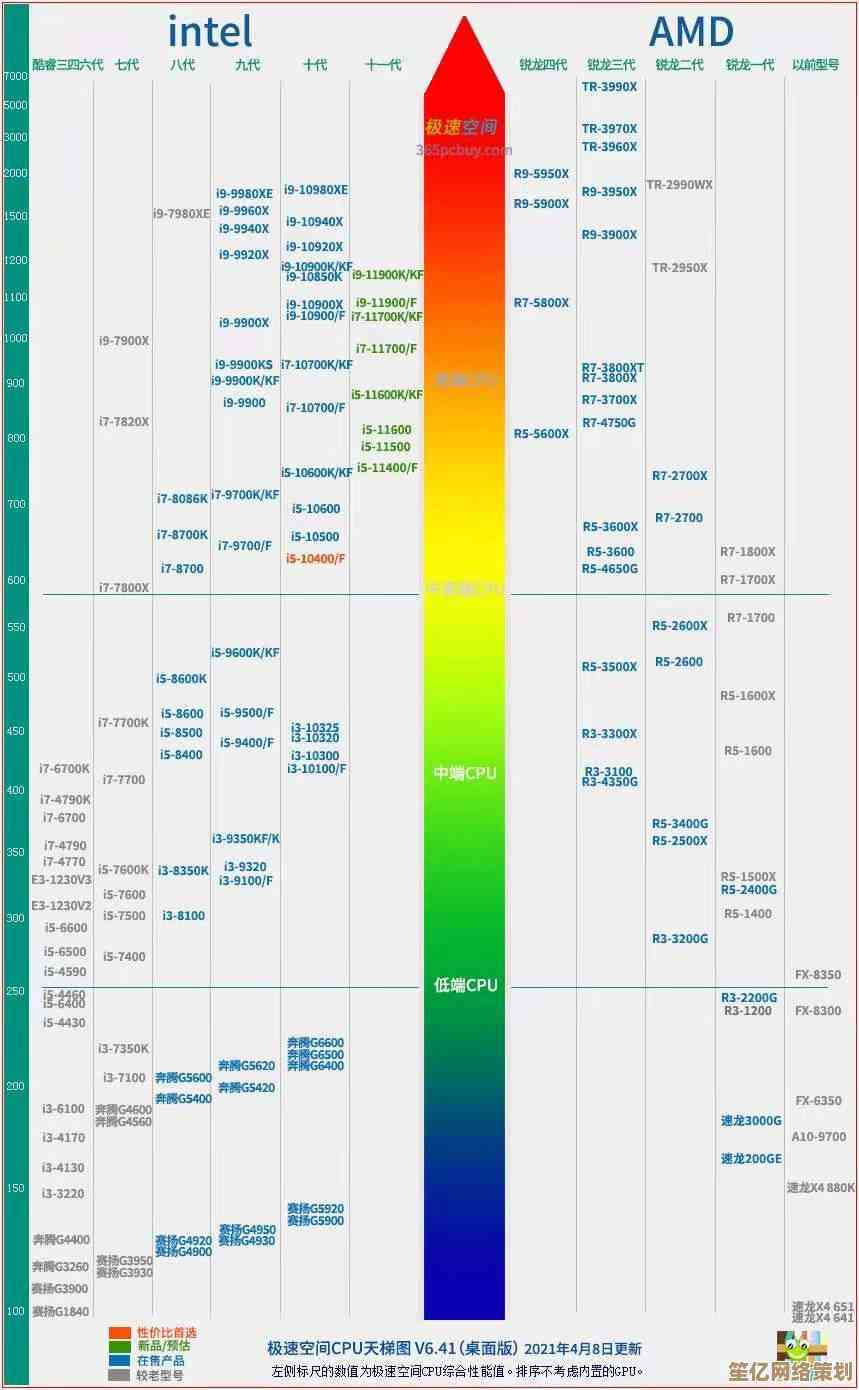

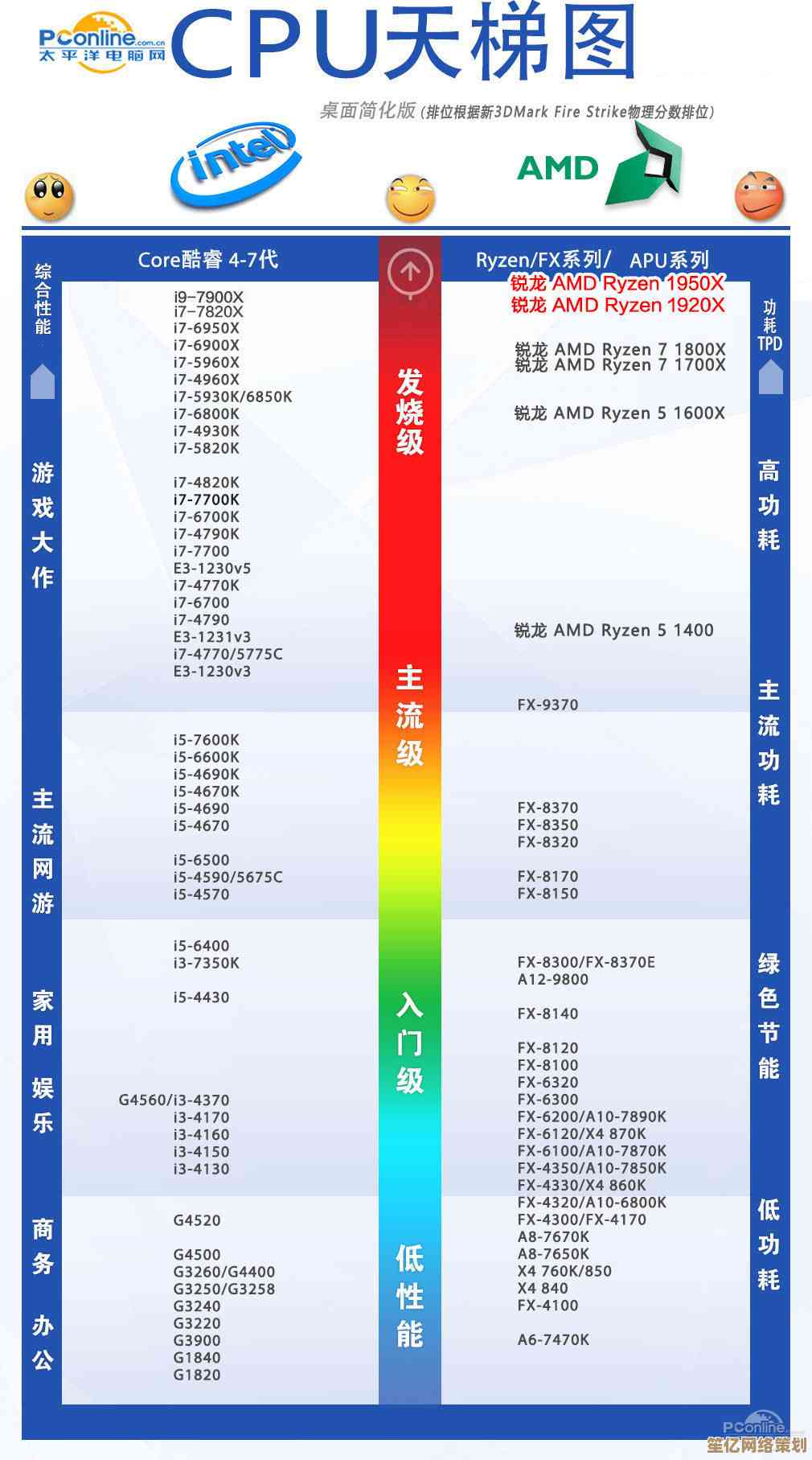

说到天梯图,如果我们现在脑补一张第四代处理器的性能阶梯… 最顶上的肯定是像i7-4770K、i7-4790K这种带K的解锁版旗舰,4790K,哎,这U可真是个经典,号称“默秒全”的一代神U,基础频率直接干到4.0GHz,那时候可是很高的起点了,很多人的青春啊,往下是i5系列,比如i5-4670K,主流游戏玩家的甜点,没了超线程,但四核四线程在当时也够用得很,再往下,i3和奔腾赛扬,满足日常办公和影音娱乐,这个层级结构其实挺清晰的,但它的意义在于,它奠定了后来好几年主流桌面平台的性能格局,直到第六代Skylake出来,才算是又一个明显的分水岭。

第四代平台接口是LGA1150,用久了还真有点感情,对比现在的平台换代之频繁,那时候一套平台的生命周期好像要长一些,给人一种…嗯…更踏实的感觉?虽然技术发展慢了点,但东西感觉更“耐用”。

现在回想起来,评价Haswell,不能光用冷冰冰的百分比数字,它更像一个转折点,标志着英特尔或者说整个行业,开始从一味追求峰值性能,转向更多地关注能效、关注移动体验、关注整个平台的功耗平衡,这种转变,对后来我们能用上续航超长的轻薄本,能有现在这么普及的二合一设备,都是有贡献的,它的技术创新,是一种更内敛、更务实的长跑式创新,而不是短跑冲刺。

看第四代处理器的天梯图,你会发现性能层级固然重要,但更值得品味的是那个时代的技术侧重点和妥协艺术,它可能不是最耀眼的一代,但绝对是承前启后、非常扎实的一代,就像一栋大楼的地基,你看不见它有多华丽,但它稳稳地托起了上面的一切,每次想到这些老硬件,总觉得它们不光是硅和金属,也带着那个时代工程师们的思考和当时用户们的期待,这种温度感,是后来再看多少份冰冷的参数表都替代不了的。

本文由雪和泽于2025-10-17发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/29574.html

![探索[BSD]开源协议:为创新项目提供坚实可靠的自由法律基石](http://www.haoid.cn/zb_users/upload/2025/10/20251018065643176074180378307.jpg)