探索dpi在图像质量与打印精度中的核心作用与实际应用

- 问答

- 2025-10-15 21:08:34

- 2

哎,说到dpi这事儿,我脑子里先蹦出来的就是几年前那次惨痛经历,当时兴冲冲地把旅行照片拿去打印店,想做本漂亮的相册,结果印出来一看,傻眼了——那些在屏幕上明明很清晰的山峦细节,变成了一团团模糊的色块,就像隔着一层毛玻璃看东西,打印店小哥轻描淡写地甩来一句:“你这图dpi太低了。”那一刻我才真正意识到,这个平时隐藏在图片属性里、几乎不被注意的三字母组合,到底有多重要。

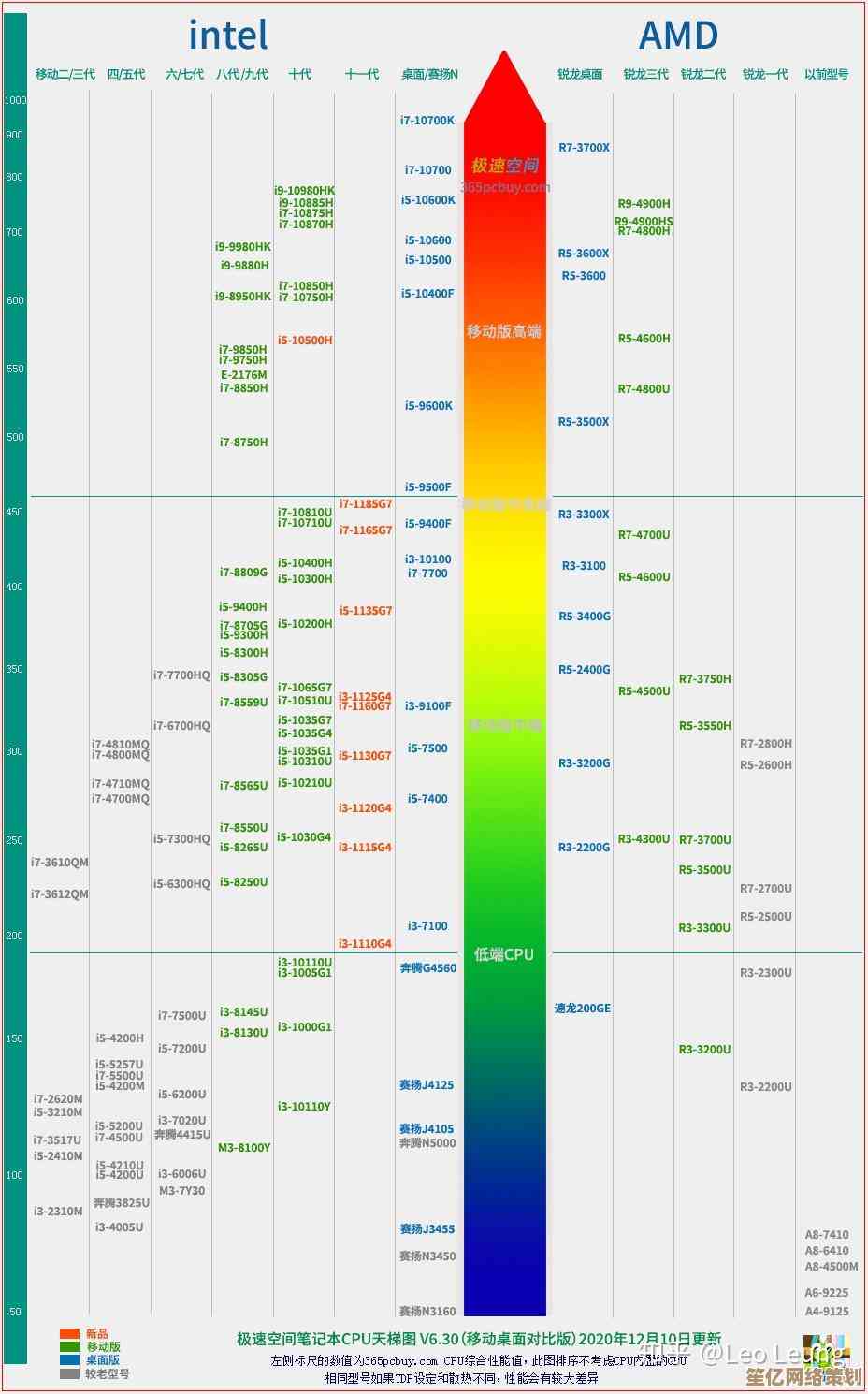

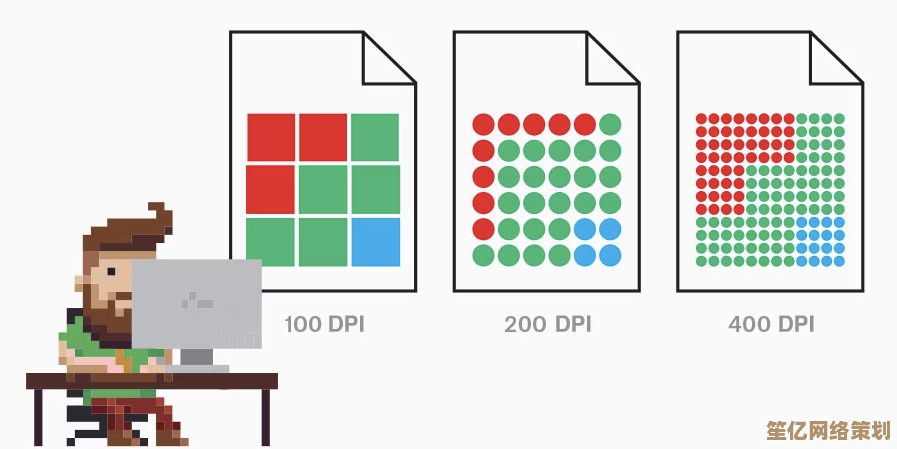

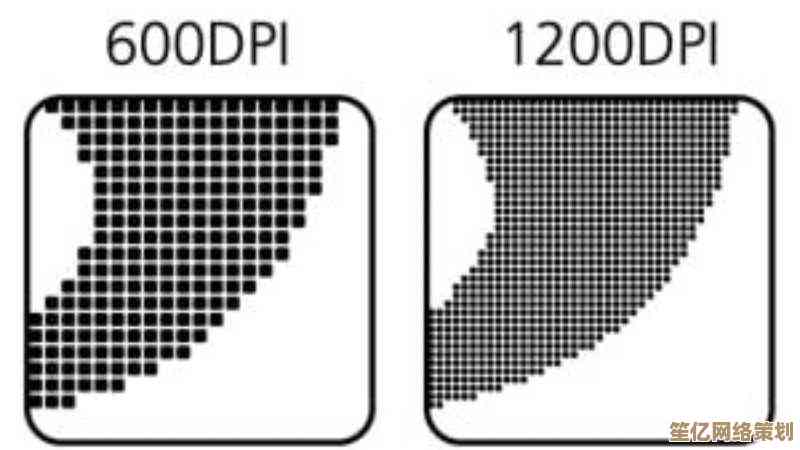

dpi到底是什么?简单说就是每英寸点数,但我觉得这个解释太冷冰冰了,它更像是图像的“血液浓度” 数字越高,像素点就越密集,能承载的细节就越丰富,在屏幕上,72dpi或96dpi可能就够了,因为显示器自己会帮你渲染,可一旦要落到纸上,那就是另一回事了,纸张不会帮你“脑补”细节,它只会诚实反映你给它的信息,我后来才明白,为什么专业摄影师会对300dpi那么执着——那几乎是一种安全感的阈值,低于这个数,心里就发虚。

dpi 也不是越高越好,这事儿得看用途,有一次我犯了个相反的错误,用1200dpi去扫描一张老照片,文件大到好几个G,结果打印机根本处理不了,软件频频卡死,邻居老张是干印刷的,他一边修机器一边笑话我:“你这好比是开航母去买菜,浪费嘛。”他告诉我,画册印刷通常300dpi足够,巨幅户外广告可能150dpi就行,因为观看距离远,人眼分辨不出那么细的点,这让我想起个有意思的对比:博物馆复制名画会用极高的dpi去捕捉笔触的肌理,而路边快餐店的促销海报,dpi低点也无所谓,那种粗糙感反而有种奇怪的活力。

现实应用里,dpi的纠结无处不在,我有个朋友做电商,整天为商品图发愁,网站要求图片尺寸不能太大,否则影响加载速度,但又得保证放大看细节时不能糊,这就得在dpi和压缩率之间走钢丝,她常说感觉自己像个调音师,在文件大小和清晰度之间寻找那个微妙的平衡点,稍微调过头,衣服的纹理就变成一坨马赛克,顾客立马划走,这种妥协,几乎是数字时代的一种日常艺术了。

更让我觉得有趣的是 dpi 甚至能影响情绪,低dpi的图片有种粗砺、怀旧的味道,像早期电子游戏像素风的那种复古感,它不是技术缺陷,而成了一种刻意风格,而高dpi的图像,比如那些超清晰的生态摄影,蝴蝶翅膀上的鳞粉都根根分明,会给人一种近乎眩晕的震撼,一种信息过载的愉悦,这两种体验没有高下之分,就像手摇咖啡和速溶咖啡,各有各的语境。

有时候我觉得,dpi 像是个忠实的翻译官,在数字世界和物理世界之间传递信息,它的核心作用,就是确保这种翻译不失真,或者,在需要的时候,恰到好处地失点真,它不是一个冰冷的参数,而是设计师、摄影师、印刷师傅们共同的语言,一种关于“清晰度”的默契,每次设置dpi时,我都在心里默默问自己:这幅图像最终要在哪里遇见它的观众?是在手机屏幕上快速划过,还是被捧在手里仔细端详?这个问题,决定了我要给这位“翻译官”多少预算。

说到底,理解dpi,就是理解数字图像如何与真实世界打交道,它背后是一整套关于精度、效率和意图的考量,那次打印失败后,我养成了一个习惯:保存文件时总会多看一眼那个数字,这一个小小的动作,像是一种仪式,链接着虚拟的像素和真实的纸墨,嗯 也许下次该试试用不同的dpi打印同一张照片,看看那种微妙的差异,会不会带来什么新的感觉。

本文由盈壮于2025-10-15发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/27294.html