从零编写主板天梯图:一步步教你创建权威硬件选择工具

- 问答

- 2025-10-15 19:26:19

- 2

哎,这事儿说起来还挺有意思的,你想啊,网上那些主板天梯图,要么就是冷冰冰的参数堆砌,要么就是被厂商充值得面目全非,真正能让你感觉“哎,这哥们儿是懂我纠结的”的,几乎没有,所以我就琢磨着,能不能自己动手,从零开始搞一个真正有用的、带点“人味儿”的硬件选择工具,这过程,简直像在自家后院挖宝藏,你不知道下一铲子会碰到石头还是蚯蚓,但就是停不下来。

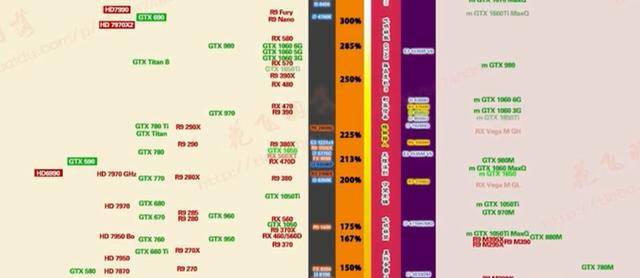

第一步,你得先忘掉什么“权威”不“权威”的,一旦想着要“权威”,手脚就被捆住了,满脑子都是“这个数据准不准啊”、“那个分类专不专业啊”,然后就开始畏首畏尾,我的起点特别简单,就是一张空白的电子表格,外加一肚子的困惑,我自己装电脑、帮朋友看配置,最头疼的就是主板,CPU、显卡好歹有个清晰的性能指标,主板呢?它像个幕后黑手,啥都管,但又很难说清这个“管”得好不好,我的核心问题就变成了:一个像我这样的普通用户,到底该怎么选主板,才能不花冤枉钱,不被那些眼花缭乱的营销术语忽悠?

然后就是收集信息,这步最磨人,官网、评测文章、视频、甚至闲鱼和贴吧里的用户吐槽……我全看,你不能只看那些光鲜亮丽的官方规格表,那玩意儿就像相亲时的精修照片,你得去看用户实际用了之后,抱怨“这个M.2接口和显卡打架”,或者夸“这板子BIOS更新挺勤快”的这种细节,这个过程里,我发现自己像个侦探,在信息的海洋里捞那些闪着金光的碎片,有时候为了确认一个芯片组的供电能力到底咋样,能翻到凌晨三点,看着满屏的电路图直发呆,心想我这是图个啥呀 😵,但突然找到一个靠谱的拆解视频,那种豁然开朗的感觉,又特别爽。

接下来是分类,这步开始有点“创作”的感觉了,你不能完全按芯片组或者价格来分,那太死板了,我得建立自己的“坐标系”,我会划分出“入门级游戏胚子”、“中流砥柱全能王”、“超频发烧友乐园”还有“ITX迷你钢炮”这种更贴近实际需求的类别,每个类别里,再给主板打分,但这个分不是简单的性能分,而是一个“推荐指数”,这个指数怎么来?就是把我之前收集的那些碎片信息,像和面一样揉在一起:供电稳定性占多少权重?扩展接口的实用性给多少分?BIOS的易用性甚至售后口碑要不要考虑?这个过程非常主观,充满了不完美的权衡,有时候我会纠结,给这个板子的内存超频潜力多打0.5分,是不是对那个接口更多的板子不公平?这种纠结本身就很有价值,因为它反映了真实用户的选择困境。

最有趣的部分是添加“软性评价”,光有参数太冰冷了,我会在备注里写一些特别口语化的点评,“这板子啥都好,就是第二个M.2接口是半速的,像给了你一双跑鞋却绑住一只脚 🏃……”、“如果你不玩灯,这板的钱可以省下来加条内存,性价比瞬间爆炸💥”,这些看似不严谨的话,反而是工具的灵魂,它告诉你,做这个工具的人,是真正站在使用角度思考的。

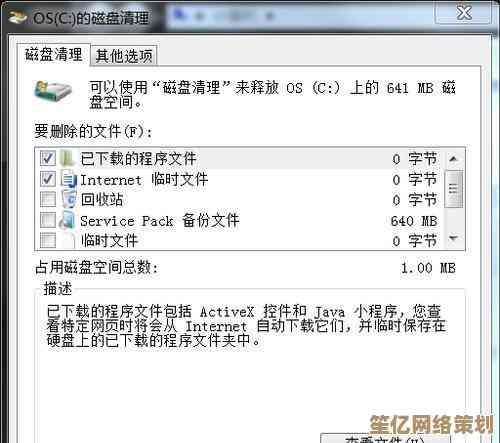

做到一半的时候,我差点放弃,因为硬件更新太快了,今天刚整理完,明天可能就出新款,你会陷入一种“永远无法完成”的焦虑,后来我想通了,这个工具的价值不在于“终极完美”,而在于“持续生长”,我给自己定了个规矩,每个月回顾一次,根据市场反馈和新技术微调我的评价体系,它更像一个活的文档,而不是刻在石板上的律法。

当你把这个粗糙但充满个人印记的“天梯图”分享给朋友,看到他真的根据你的建议装好了机子,那种成就感,比任何“权威”认证都来得真实,如果你也想做一个,别怕不专业,别怕有瑕疵,就从你的真实困惑出发,用你的逻辑去梳理,把你的理解和甚至偏见都坦诚地放进去,这样的工具,哪怕只有几个人觉得有用,它也拥有了独一无二的生命力,毕竟,硬件是冷的,但做选择的人,是热的嘛。

本文由黎家于2025-10-15发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://www.haoid.cn/wenda/27189.html